|

7月31日(木曜日) この地の植物園を紹介する文は、「自然美への関心は道徳的に善なる心情と親和性がある」(イマヌエル・カント)の引用で始まっていた。 ITやネット、AIが全盛となってきている感のある現在。この時代においてすべての人々が幸せになっていくために求められる共通の価値観というか道徳はどんな ものなのだろう。ネットの影響に引きずられすぎないよう各家族や地域、学校でも模索が必要なのだろうけど、上のカントの言葉はその土台になるかもと思わされた。 この記事には「自然は常に正しい。誤るのは人間だけだ」というゲーテの言葉も引用されていた。これについてはうなづけるような、いや、地震や台風、火事などの 災害の情報を思い起こすとそうともいえないのではとも思えた。

ちょうど朝日が出てくる時刻。島影から上がってくる朝の太陽は山でのものとはまた違った味わいがある。

夏は漁が少ないとのことだが、お盆の季節が近くなって帰省客の魚需要は増える時期。少ないなりにも食べていけるくらいの漁はあることを祈る。 7月30日(水曜日)

これは夏の朝の特徴だろうか。昼間は雲が出てきてぼやけてくる感があるのだが。

夏の暑い時期は魚も動きが鈍くなり、漁もはかばかしくないらしい。 お盆前には網をあげて修理などをする、その間は休漁で、また9月頃に網を入れるのが例年のことだそうだ。 今日はその準備だろうか? 7月29日(火曜日)

日野に帰ってしばらくしたらもう新月を終えて3日月になっていた。5日前の27日月とともにみごとな眉月だ。 五島に来たらまた少し満ちていた。月の出入りの時刻は前日に比べて30分ほど遅れる日もあれば1時間以上遅れる日もあって一定ではない。 地球の自転と公転、月自身の公転と自転が複雑に関係しているとのことだが、それにしても不思議な動きをすることだ。 7月28日(月曜日) 7月27日(日曜日)

7月26日(土曜日) パリ中心部を流れるセーヌ川は水質の悪化などを理由に1923年以降は遊泳が禁止されていた。 昨年のパリオリンピックでこの川をトライアスロン会場とするために 水質改善が進められ、その流れで今年は遊泳が3か所許可された。7月5日の遊泳解禁に立ち会ったイダルゴ、パリ市長は「この川で無料で泳げることは、パリ市にとっては地球温暖化対策にもなる、と述べたとのこと。 1923年といえば日本はまだ昭和になる前。こんなはやい時期にパリの川はもうそんなに汚れていたのかと驚いた。 が、歴史をよく見れば、日本でも田中正造が足尾銅山からの鉱毒で渡良瀬川が汚染されたのをうけて直訴したのは1901年。日本でも昭和どころか明治時代に 産業活動による川の汚染は進んでいたのだと再確認だった。 それにしても、地球温暖化により猛暑の度合いがどんどん増している現代。クーラーなどエネルギーを消費しての暑さ対策よりは川での遊泳の方が地球にやさしいのは自明だ。日本でも荒川や多摩川、墨田川その他都市部の川での遊泳解禁という日が近いことを祈る。

今年は初物のゴーヤー。やはりチャンプルーにして食べた。知人から肉詰めのレシピを教わったので、今度試してみたい。 ゴーヤーやトマトはもう終わりだが、共同花壇のヒマワリはまだ咲く前だ。夏の終わりを感じさせる作物もあれば、夏はまだこれからだと感じさせるものもあることだ。 7月25日(金曜日) 今回はこの地に3連泊してゆっくり散策でき、室堂の魅力を知ることができてうれしいかぎりだ。 しかし、小生と同じくらいの年齢でもまだまだハードな登山をする方はいるようだ。山からの帰りのバスで出会った70歳前後と見える女性は室堂に着いた日にすぐ 雄山に登頂し、その先の内蔵助山荘に泊まったとのこと。剱岳を目の前に眺めることができ、ご来光もきれいに見えたことだろう。1日目に歩いた距離は小生の 5,6倍以上でその健脚さに目をみはった。 さらに驚いたのは、昨日室堂に来て雄山登山を果たす前夜は扇沢に車中泊だったとのお話。もう一人の女性と茨城県から車で来て霧ヶ峰を登ったのちに扇沢まで来て車中泊したらしい。加えて、本日の下山後は信濃大町でまた車中泊し、明日は八方尾根を登山とのこと。まだ40代ではと思うほどのすごい体力、気力だ。 「日本百名山登山は18年前に果たした。今は低予算のシンプルな登山を後輩に伝授している」とも語っていた。 同年配にこんな女傑がいると知り、元気をいただいたことだ。

イワカガミはコマクサと並ぶかわいらしさだ。 シナノキンバイは名前の通りまさに黄金色だ。

繁った葉になる前のゼンマイはまさにばねの発条(ゼンマイ)そっくりだ。

北海道の海辺で見た記憶があるのでこれは違う花だと思うのだが。はたして。

この説明をみてもまだどちらなのかはっきりしないことだ。 7月24日(木曜日) 西方面は開けており大日岳近くに夕日が沈むのをじっくりと眺めることができた。

その後はガスが上がってきて山が見えなくなってしまったり、霧の中にいる風情で白いもやの中の世界にいるような時間もあった。

山の稜線に徐々に見えなくなっていく様子も、沈んだあとの雲や空の色が変わっていく姿もめったに見られない光景で心が躍る。 7月23日(水曜日) が、標高2500メートルほどのこんな高地でも日中は気温が30℃を超してまさに夏であることを思い知らされる。 かと思うと、咲き終わったチングルマはもう秋の綿毛をまとっている。 今この地には春夏秋冬の四季が同時に存在しているなと思う。驚きだ。

子どもは5羽が多かったけれど、7羽をひきつれた子だくさんの親もいて、自分もエサの葉っぱをつまみながら「クー、クー」と子どもを呼んだり注意を促したりしていてかわいいものだ。 この地には天敵のキツネなどが少ないのだろうか。ヒナたち全員丈夫に育ってほしいものだ。

みなさん、信仰の山に登った感慨にあふれていた。

でも雪渓のそばにはまだつぼみのものもたくさん見られる。かと思うと、だいぶ前に咲き終えて綿毛になっているものもあちこちに。 春夏秋それぞれのようすを同時に見るのは初めてな気がする。あらたな経験で、ちとうれしくなるひとときだった。 7月22日(火曜日)

4,5メートルの雪の壁が見えており、時折り崩れていくさまは南極などの氷山が崩れていく写真に似ていた。 それにしても神秘的な緑青の湖面だ。 7月21日(月曜日)

初めての地。展望台からは正面(西)に明日登る予定の立山(雄山)が、左(南西)の黒部湖上流には20数年前、40代に登った薬師岳が見えていて気持ちが昂る。 大観峰からは左(北東)に昨年登った鹿島槍ヶ岳、五竜岳など、右(南)には30数年前、30代に登った野口五郎岳や鷲羽岳などが見えていた。 30代から20,10代まで思い出され、なにやら石川啄木の短歌「不来方のお城の草に寝ころびて 空に吸はれし 十五の心」が浮かんだ。目の前の山を登ったのは30代、40代。 さらに啄木の詠う10代も含めて思い起こされてくると、甘酸っぱさが広がることだ。

鹿島槍ヶ岳などは昨年、古稀になったばかりで登った記憶がまだ目新しく残っている。 薬師岳は20数年前、剱岳から立山、薬師岳、黒部五郎岳、三俣蓮華岳、槍ヶ岳と6泊7日で縦走したときの山。まだ40代で若かった、雲の上の散策路をスイスイと歩き続けたとの記憶が残っている。 実際は早朝4時起床で毎日10時間ほど、重い荷物を持っての山行だったので、そう楽だったはずはないのだが。遠い過去の出来事のうちいい思い出があるものは、よい場面ばかりが都合よく加工されているのかもしれない。 それでも宝物の記憶になり、今を生きる元気の元になっていることに感謝だ。 7月20日(日曜日) 7月19日(土曜日)

5時前はまだ闇が残っているなかの日の出だったのが、5:30を過ぎると東は闇がほぼ消え、西は空の青さが増してきている。たった30分でずいぶんと風情が違うものだ。 今の陽の上る位置は左の写真の左端の方だ。これは日ごとに右(南)に動いていく。そして、5か月後の冬至のころにはこの写真の右端を超えて しまうことだ。 7月18日(金曜日) が、娘が「母ちゃん、今年でいくつだ?」と聞くと今回は「おら72だ」と答えてくれた。思わず周囲の顔がほころんだ。 そういえば10数年前、義母と一緒に彼女の義姉を高齢者施設に見舞ったことがある。90数歳だったその方が義母に向かって「・・ちゃん、なんぼになったな?(何歳になった?)」と尋ねてきた。義母の「おらこどすでもうはつづーだ(今年でもう80だ)」と答える声の響きは、今はほとんど言葉を発することがないだけに懐かしい。 さてこれに対する義姉の反応は「あよー、まんだ80け。わっけべなよー(若いねー)」。見舞った皆で吹き出してしまった。 80歳をまだ青春の延長線上であるかのように若いと感じる感覚。高齢者が語る年齢についての会話には場が和むものが多いなと思う。

元は真言宗系の大日寺というお寺で、その中に湯殿山神社もあって共存していた。江戸時代はこの寺にきて奉納すれば寺の人が代わりに湯殿山にお参りしてくれた。奉納した人が実際に湯殿山に参ったのと同じ御利益があるこの代参の制度のおかげで、この寺は多くの参拝者や講でにぎわったとのこと。 それが明治政府による廃仏毀釈で寺は廃され建物の大半が壊された。あらたに湯殿山神社単独の地となったが衰退は防ぎようがなかったようだ。 今は建物跡に苔むした地が広がるばかり。 その土地の人たちが長い間培ってきた習俗や慣習を無視して時の為政者の考えるままに政策を強行すると大切なものが 消えていく。その典型だなと感じさせられた。

ツバメは今が子育ての真っ最中のようだ。両親交代で?エサを運んできてヒナにあげてはまたすぐ飛び立っていく。ひっきりなしに繰り返していて 目が回る。お疲れさんですと声をかけたくなる。 7月17日(木曜日)

信仰の山で出羽三山の最高峰。300数十年前、「奥の細道」の旅で松尾芭蕉がこの山を見たのは7月後半。この写真とほぼ同じ時期とのこと。 当時は地球温暖化も進んでいないし、彼が「雲の峯 幾つ崩て 月の山」とこの山を詠んだ時はまだまっ白だったかもしれない。 確かに、彼が「閑さや岩にしみ入る蝉の声」を詠んだ山寺から歩き進んで山形盆地を天童へ向かう道中は、この山はきれいな半円に見える。 雪で白ければ満月が半分ほど山に沈んだ風情で、山の名前もこの姿に由来するのだろう。 3度の登頂と頂上神社へのお参りはそれぞれに思い出があるけれど、遠くからのお姿も眺めるたびに感慨が増してくる山だ。

残雪とお花畑が素晴らしいという春、またはブナなどの紅葉を堪能できるという秋。いつか再挑戦して、これらを愛でることができるだろうか? 7月16日(水曜日) 受付の方はこの里で生まれ育ったとのこと。古稀前後だろうか、少し打ち解けると地元の方言で語ってくれた。「雪はやんだ(いやだ)。ここいらへんはもう腹いっぺ(いっぱい)、もういらね(いらない)というぐらい降るんだなっす」などと語ってくれた。去り際の言葉は「また来てけらっしゃい(ください)」だったか。 昭和の初期から四季派を代表する詩人として高名だった彼。太平洋戦争の終わる直前にこの地に疎開し、小学校の教員をしながら生徒とのふれあいや自然の 四季を詠いつつ詩作を続けたとのこと。 「北の春」 どうだろう この沢鳴りの音は 山々の雪をあつめて ごうごうと谷にあふれて流れくだる このすさまじい水音は 緩みかけた雪の下から 一つ一つ木の枝がはね起きる それらは固い芽のたまをつけ 不敵なむちのように 人の額を打つ やがて 山すその林はうっすらと 緑いろに色づくだろう その中に 早くも こぶしの白い花もひらくだろう 朝早く 授業の始めに 一人の女の子が手を挙げた ーーー 先生 つばめがきました 最後の一節、生徒の言葉にはもう冬が終わって春が来る、再生の喜びが詰まっているなと思う。

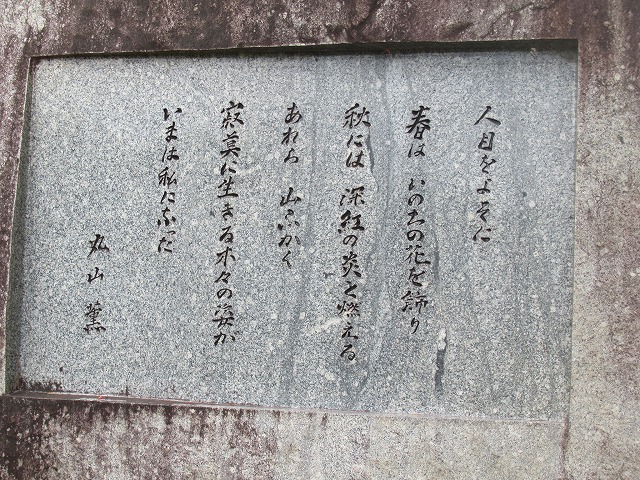

丸山薫 記念館の案内パンフレットの表紙には彼の詩が載っていた。 「美しい想念」 夜空に星がきらめくように 真昼の空にも星が在ると そうおもう想念ほど 奇異に美しいものはない 私は山に住んで なぜか度々 その考えに囚(とら)われる そして 山深く行って 沼の面(おもて)を凝(じっ)とみつめる 心が鎮まり、目が澄み、想いが深まってくると、真昼の水面にも星が見えてくるのだろうか。 (「みつめる」の漢字は目へんに貴。探すことができず)

7月15日(火曜日) 元気で長生き。100歳を目指してほしいと祈る。

そんな気候でも春に植えた野菜は元気に育ち、今の時期になれば五島や日野と変わらずたくさんの収穫があることだ。

山形の方言ではでんでんむしというらしいカタツムリ。アジサイなどの葉っぱではなく、土の上を這っている。ここはおいしいものがあるのか、 ダンゴムシ2匹もそばにいて、会話しながら一緒にいる風情だ。 雨上がりに陽が射すと土中の暑さに耐えかねるのだろうか、ミミズがわんさかと出てくる。コンクリートの上に這い出たものにとっては死活問題だ。 再び草の茂みにたどり着ければまた土中に戻れる。が、水たまりや小川に落ちればおぼれ死ぬ。落ちなくても茂みにたどり着けなければ熱くなったコンクリート の上で干からびてしまう。写真の個体はつまんで茂みに戻してあげた。はたしてまた土中に潜る体力が残っていたかどうか。 7月14日(月曜日) 2019年4月の火災から5年半以上をかけて修復・再建が終わり、その記念ミサの前のイベントとして開催されたとのこと。 まさにお祭り。聖堂内では管弦楽団などの演奏が行われ、目の前の聖堂広場では歌あり、大人数でのダンスありとにぎやかだった。 始まってしばらくはフランス人の歌手ばかり、フランス語の歌詞が続く。コンサートもフランス人の作曲家サン・サーンスの作品。やはりフランスを象徴する聖堂の 再建記念コンサートなのだし、このままフランス一色で進むのかと想像した。 が、すぐに英語での歌唱やラップ、ヒップホップ、ジャズピアノに合わせて歌い踊るゴスペルなどが披露され、国際色豊かになってきた。 コンサートもモーツァルトのピアノ曲やバッハ、ベートーベンなどの曲が演奏されて、こちらもフランスにこだわらずの雰囲気となってきた。 ベートーベンの交響曲第5番「運命」やシューベルトの「アヴェ・マリア」などはよく耳にしてなじみがある曲なのでうれしいひとときに。 バッハの「無伴奏チェロ組曲」は気持ちが和む音色・音調なので毎食後の食器洗い時によくCDで聴いている曲。これを現代最高のチェリストの一人と言われる ヨーヨー・マの演奏で聴けるとは。まさにありがたやの時間だった。 ともあれ、このような再建・修復の動きが早く始まってほしい国・地域は世界には他にもたくさんある。すぐにでもそれが始まってくれと祈る。

ヒマワリは元気に咲いてきた。 五島の畑に自生していたオニユリは日野にもってきてもみごとに咲いてくれている。 3月にはテンプラにし、ほろ苦さを楽しませてくれたフキノトウ。5月には茎の煮つけも味わわせてもらったけれど、今は夏の暑さで葉が焼け焦げている風情だ。 7月13日(日曜日) が、たまたま行かなかったある日、知人から電話があった。 「備蓄米が積まれて売られてるよ。ほしければ買いに来れば。1家族に1袋だから代わりに買ってあげることはできないんだ」とのこと。 もちろんすぐに出かけていき、買った。5キロで1980円。消費税込みで2138円。今年になって一時期は4000円を超えるものとか3700円とかで買っていたことを考えると半額近く。うれしい値段だ。 早速炊いてみた。これまで食べていたコメと味やふっくら加減、コシ、ネバリなどほとんど違わない。おいしいお米だと太鼓判を押せる感じだった。また売っているのを見たらぜひ買いたいと思えた。が、その後は見かけることはない。 さてこれから出回ってくる新米や銘柄米はどんな値段になるのだろうか。 昨年並みの2000円以下になるということはまずないのだろう。 生産者がコメ作りを続けられるほどの利益は確保してほしいと同時に、消費者としてはできるだけ安い値段になってほしい。その価格はどこらへんなの だろうか。結局は市場の動きや需給に任せるしかなく、それを受け入れて買うしかないのだろうか。

暑さに襲われ草にまかれてきつい状況のなか、トマトとシシトウ、ヒマワリは元気だ。 トマトなどは4,5日ごとの収穫でもたくさん採れる。自家製の夏の味覚を毎食味わうことができてうれしい。 7月12日(土曜日) 車を使うことはほとんどなく、ほんのたまにしか乗らない。とはいえ、日本アルプスの山に登るときなどには朝2時起きで高速道を走るとスイスイとたどり着けるので、やはり車があると便利で重宝している。 ところが、車検場で従業員の方から聞いた話は驚くべきものだった。大学2年生で、20歳になったばかりの彼の息子さん。なんと運転免許を取得しておらず、 これからも取得する気はない。当然、車にも興味がないし買う気もないとのこと。 息子の高校卒業時、彼は「免許をとりなよ。将来必要になることがあるかもしれないし、就職のとき運転免許を持っていることを条件とする会社もあって 有利かもしれないし」と伝えた。 が、息子の返事は「その気はない。就職先は免許を必要としない会社を選ぶから大丈夫」だったとのこと。大学生の現在も、友人や彼女との移動には電車で 何の不便も感じていないし、周囲の友人も免許を持っている人は少ないとのこと。 それが今の若者のライフスタイルのなのだろうか。 若者が車に関心を持たなければ当然、車の生産が減るし、ひいては生産のための資源消費も抑えられ、排ガスなども減るだろう。 昨日記した「ユートピアだより」ではないが、空気もよりきれいになってよい生活環境となっていくのはまちがいないだろう。 が、車の生産・輸出とその関連産業が大きな部分を占めている日本経済の行く末は? 発想の転換が必要な時期に来ているのかなと思えた。

7月11日(金曜日) が、つい最近ふと手に取った「ユートピアだより」では、これと全く違う21世紀のようすが描かれていて驚いた。 (ウィリアム・モリス著 (1890)) 彼の分身が未来へタイムスリップしたという設定。そこで彼が見た21世紀は、まさに理想の社会だった。 「すべての者が美しい簡素な生活を営んでいる。労働は喜びであり、生産物はみな芸術の名に価するような美しい ものばかりである。(中略)すべての生活が美と喜びに充ちているので、資本主義下の生活のように、人々が生活苦のため に早く老け込むこともなく、いつまでも健康で若々しい容貌の美を保っている」 作者のモリスは芸術家であるとともに社会主義者として知られていた。「貧富の差別なく、主従の差別なく、怠惰もなければ過労もなく、 偏った知的労働者も偏った肉体労働者もない社会状態」を理想としていた。それは「万人が平等の条件下に 生活する社会」 1890年は今から130年ほど前。日本は明治維新を経ての日清戦争で世界の資本主義強国への仲間入りをする直前だ。 こんな時期にイギリスでは資本主義の欠陥を正した社会像がこんなにも具体的に想像され提起されていたのはすごいと思う。 その後の歴史で出現した社会主義国への評価は芳しいものではないけれど、モリスが想像したような社会のへのあこがれ は多くの人にとって今も変わらないのでは。 そういえば、7月8日に記した、料理と自然とのつながりを重視する料理研究家・土井善晴氏。その友人である斎藤幸平氏はその著「人新世の「資本論」」 (2020)において、経済成長至上主義を脱することが真の豊かさや人間らしい生活を実現するために必要だと述べている とのこと。 大量生産・大量消費型の資本主義は利益追求のために環境破壊や貧困、格差を拡大させている。脱成長をめざすなかで 労働時間の短縮や自由時間の拡大、文化・芸術活動への参加などを目指すべきではと。 料理やバイト、1890年と現在・2020年の思想。みな底でつながっている思いがした。これは牽強付会・我田引水ではないと思うのだが、どうだろうか。

ワルナスビは名前は怖いし棘だらけで困る。でも花はシンプルな白と黄色で清楚だ。 キャンドルフラワーとも呼ばれるクリムゾンクローバーがたくさん自生していた。五島でも数株が育っているので、来年はもっと広く育てたい。 7月10日(木曜日) 思い返すと30歳直前に就職したのだけれど、そのちょっと前にやったのは競馬場での警備・交通整理のバイト。ギャンブルの常で大半の人は勝負に負けて肩を落として帰っていく。切ない思いで見送った記憶がある。 今のバイトは21世紀風というか、そんな感慨や触れ合いはほとんどなかった。 今はやりの隙間バイトで、巨大物流センタービルの中で、ネット販売用に薬をピックアップしてかごに入れる仕事。 名前を呼ばれることも覚えてもらうこともなく、出勤用のQRコードにスマホをかざしたら、すぐ仕事開始。指示された仕事を黙々とこなし、所定の時間が 過ぎたら「終わってください」の声がかかる。それを合図に再度QRコードにスマホを かざすと瞬時に今日の分の報酬が入金されてお別れ。 正社員の方ともバイトの同僚とも作業の指示や関係のこと以外は言葉が交わされることもない。 これはこれで気楽だが、なんだか今風だなと感心した。 いい社会勉強をさせてもらった感覚だ。

日野はしばらく曇りが続きそうだ。こんど見るときはずいぶんと欠けて小さくなっているかもしれない。 7月9日(水曜日) 映画「国宝」(2025年)でも同じ江戸時代の「曽根崎心中」(近松門左衛門)の名場面が上演されていた。こちらは映像やセリフに生で接することができてありがたい経験だった。 この映画の原作(吉田修一 作)を読んだ感想を5月31日に記したけれど、映画はまた違った味わいがあった。 登場人物やエピソードを大幅に削っていたのは映画化の宿命なのだろうが、ちょっと残念だった。盟友の「徳ちゃん」はもう少し出番を増やしてほしかった。 とはいえ、主人公や宿命のライバルの「女形」の演技はおみごと。その演技にも美しさにも惚れ惚れとさせられた。 「曽根崎心中」でお初が徳兵衛に心中する覚悟があるかどうかを質す場面。時を違えてお初を演じる二人はそれぞれの個性を出しつつも迫真の表現力で、この名場面を2度も見ることができたのは至福だった。 「此の世のなごり。夜もなごり。死に行く身をたとふれば、あだしが原の道の霜 (中略) 未来成仏うたがひなき恋の手本となりにけり」 この名セリフ には近松の作中人物への思い入れに加え、この作品が末永く愛されることを願う希望も込められていたのだろう。当時のこの大ヒット作品を、江戸時代の庶民はどんな思いで聞き、味わっていたのだろうか。 映画の最後の場面での恋の思いや恨みに悩み苦しむ娘を演じる作品、「鷺娘」は圧巻だった。そこが映画の中、歌舞伎演技の中であることを忘れさせ、目の前に本物の雪の野原があって自分もそこに いる心地がした。まさに目の前すぐそばで娘が悲しみ、怒り、悔いつつ舞う。そしてついには白い雪の中に倒れ伏す。その舞いの優雅さ・迫真さも、表情の美しさもまさに眼福だった。 映画を観にいってしまうと原作を読んで膨らんだイメージや感動が壊れないか心配だったが、それは杞憂だった。違った美を堪能し、物語を味わえて感謝。

冬は東の遠方に新宿高層ビル群やスカイツリーがきれいに見えていた。これも今は全くカスミのなかだ。 7月8日(火曜日) 料理研究家・土井善晴氏の方針は全く違った。自分の感性を信じて自由に思うままに料理するべきだとの意見で、まさに逆転の発想に驚いた(「“ええかげん”でいい 土井善晴 自由を感じる家庭料理の提案」 7月8日) まず、彼が家庭料理の基本としているみそ汁を作る様子が放映されていた。ナス、油揚げなどにこだわらず、トマト、キュウリ、ピーマン、あるものをお好みで何でも入れると。ピーマンを切る例では種はとらない、ヘタもとらない(柔らかいから食べられるので)。だしは入れない(野菜やすべての具材から味が染み出てくるので)。 彼によれば、これまで主流だったレシピをみてつくる風潮は日本の料理をよくしてきた面もあるかもしれない。でもそれに頼ることに慣れ過ぎて自分の 感性を鈍らせ、犠牲にしているかもしれないと。今は料理するのは楽しいということを伝えたい。失敗を恐れない、失敗を面白がる、失敗の中にすごい発見もあると知ってほしい。ポイントは自分の五感を使って食材と向きあうこと。料理は食材を(愛し)想うことなのだ。 フランスで修業して帰国してからの一時期は、宮大工の造る1ミリの隙間もない建物のような料理を目指していた。が、民藝を知って発想が変わった。美しく作り込もうという意識を持たず、素材や使う人を想って造られた生活の道具。ただただひたむきに磨かれた素朴な品々。そこに宿っている美しさに心を奪われた。 料理は素材の時間に合わせるべきだ。それぞれの素材に合った料理の時間があるのに、人間の都合で早く煮えるようになどとやるとあんまりおいしいものは出来てこない。時間を削減したり手間を削減するが望ましいと考えてしまうと、人間にとってある種の本質的なものを切り詰めて無駄だと捨てていく社会になっていくんじゃないか。 これらの「だれもが料理というものを通じて自然とのつながりを感じたり、食を作り、味わうことの楽しさを取り戻していこう」という土井氏の考えは、政治や経済の思想家の注目も集めている。斎藤幸平氏は「マネーとか利益とかに反映されないものを再評価していくための日々の実践を再構築していこうという革命的な提案」では評していた。 最後に彼が述べた言葉。「自分が料理して食べるということは何よりも自分を大切にすることです。“ええかげん”ということは自分で考えろということなんです。自分で考えるということは、今日はこのぐらいでいいのかな、どこまでしていいのかなと自分で判断すること。自分で判断するところに初めて自由がある、自由とは選択することです。どこか失敗であってもそれは経験になって次の役に立つ。自分で“ええかげん”に考えることがしあわせになる力だと思ってます」 さっそく今日から、料理についての姿勢が変わっていきそうな。いや生き方全体も変わっていきそうな言葉に出会ったなと感じた。

ヒマワリモドキ属、キクイモモドキ属のヘリオプシスはまさに小型のヒマワリのよう。目を引く華やかさで背景の教会の静かな風情といいコラボだ。 ユリは西洋系の色とりどりのものより、こんな落ち着いた白系一色の東洋系のほうが気持ちが落ち着く。 7月7日(月曜日) 彼の名前や活動についてなんどか聞く機会はあったけれど、実際に町を歩く様子やインタビューの場面をみるのは初めてだった。 街を歩くときは介助者に支えてもらいつつ一緒に歩き、かつ同時に両手に指点字を打ってもらう。そのことによって、周囲のようすや人の流れなどを理解する。 室内で椅子に座ってのインタビューの時は、まず部屋がどれくらいの広さか外にはどんな景色が見えているかなどを教えてもらったあとに開始する。これまで複数回会ったことのある インタビュアーの「私はどんな存在ですか。どんなイメージを持っていますか」との質問には、「顔や体のイメージはない。小説を読むとその中に人物描写があるけれど、そんな イメージで理解している。宙に浮いているような存在に感じる」というような返事だった。 自分が発している声は聴こえていないのによくぞあのような流ちょうな言葉を発し続けることができるものだと驚いた。 18歳の時に聴力を失うまでは自分の声や他人の声を聞いたり、音楽を聞いたり楽器を弾いたりできたし、好きな落語をカセットラジオで繰り返し 聴いたりもできたのが大きいのだろう。 また、5歳くらいから徐々に視力が低下してきたとはいえ、9歳の時に完全に視力を失うまでは世間や世界を見ることができていたことも、自分の中で 世界を想像したり再構築するのに役立っているのだろう。 とはいえ、全盲ろうであるという事実に変わりはない。その現実とともに淡々と前向きに生きている姿にはこちらも生きる力をいただいている感があった。加えて、落ち着いたコミュニケーション・対応を促されている思いがした。

五島では三日月を見た記憶があるけれど、日野の共同住宅から見る月はもうきれいな半円・上弦の月になっていることだ。

アカンサスは細長い塔のイメージ。みごとな高さだ。 7月6日(日曜日) 福島智氏はそんな過去や現実をひょうひょうと受け止め、自らの体験や考えを語っていた(「おぎないあう いのち 全盲ろう 福島智」 (「こころの時代」6月29日)) 9歳で視力を失った時は盲学校で学びながら仲間とバンドを組んで音楽活動をしたりもできた。ビートルズの「ヘイ ジュード」に感激し、 サイモンとガーファンクルの「スカボローフェア」を聴いたときはこんなにも美しいハーモニーがあるのかと心震える経験もあった。 が、18歳で聴力を失った時は絶望的な孤立感を味わった。世界に一人で放置されている感覚。まるで宇宙空間に、上も下もない真空に放り出された感じがした。 視力がないうえに自分の発する声も他人の声も聞こえない。そのため、何かを伝えようとしゃべってもそれが相手に伝わっているのか、相手はどう受け止めているのか、相手は何か反応を返しているのか、まったくわからない。 そんな状態が変わったのは指点字を使えるようになってから。指点字によって「他者との情報交換ができる、これで元の世界に復帰できる」と世界がパッと明るくなった気がした。 その後、盲ろう者として日本で初めて大学に入学し、いまも特任教授として障害学を研究する日々だとのこと。 「他者とのコミュニケーションの不在は精神の「死」である」。これが彼の大学での研究の初期、書いた論文での主旨であり、その考えはずっと一貫しているようだ。 障害を持つ人もたない人と分けて考えるのではなく、「すべての人がそれぞれに不満や悲しみ、苦しみを抱えている。それを除くべくお互いが助け合ったり、なにかする(し合う)。それがコミュニケートの本来的な意味では」 「生命はすべてことごとくその中に欠如を抱いているということ、そしてその欠如を抱いている部分を自分ではない生命、すなわち他者から満たしてもらうということ、 それがそももも人間も植物も動物もあらゆる生命にとっての根本的な関係性では。誰が生きていることにも意味があり、祝福されるべきなのであって、みんなが 生きていることをお互いに祝福する、それが一番大事なことでは」 振り返ると、何の気なしに相手のいやなことを口走ったり、非難したり言い争ったりしている気がする。「コミュニケート(関り?)」の本来的な意味はと大上段 ではなくとも、命あるもの(ないものへも?)への応対のしかたは気をつけねばいかんなと考えさせられた。

ハマユウは暑さにも強い植物だけれど、真昼の照り付ける太陽の下よりはこんなしっとりとした朝方の方が気持ちがいいだろう。 7月5日(土曜日)

花は細くてフワフワの淡いピンク。遠目には豪華だが、近づくとなんだか儚げなことだ。 7月4日(金曜日)

暑さはこれからピークに向かうけれど、もう秋の気配も芽生えているんだなと思う。 7月3日(木曜日) 内容は、マイクロソフトの共同創業者ビル・ゲイツ氏がこれからの20年間でほぼすべての財産を寄付するというもの。 5月8日に彼が発表した声明によれば、寄付金は2000億ドル(日本円でおよそ29兆円以上)で、「栄養失調で命を落とす母子の数を減らすこと、感染症の予防、それに貧困対策に使われる」とのこと。 彼の決心にもだが、その金額の大きさにも驚く。 大船渡の山火事、パレスチナ・ガザでの被害者、ミャンマー地震の被害者などの救援のためにその都度の寄付をしたり、児童支援のために月々の寄付をしたりしているけれども、金額的にはほんとうに微々たるものだ。 「万分の一」という極少を示す言葉があるけれど、ゲイツ氏に比べると「億分の一」にも満たないなと思う。まあ、身の丈でいいんだよなとも。 ともあれ、彼の寄付その他の動きが功を奏して、栄養失調、感染症、貧困などがどんどんと減り、ついにはなくなっていきますように。

一口にアジサイといってもいろいろな色や形態があることだ。

育つ場所の土壌の質によって色が変わるとは聞いていたけれど、ここまで色違いになってくるとは驚きだ。 日光の当たり具合その他も影響しているのだろうけれど。 7月2日(水曜日) 1週間前、6月22日の夏至の日は5:17、19:36だったので、3分だけ日が短くなった計算だ。 これが3か月後の9月23日、秋分の日は6:13、18:20で132分(2時間12分)も短くなる。そして半年後の12月22日、 冬至の日は7:23、 17:23なので256分(4時間16分)も短くなる計算だ。 https://www.surf-life.blue/sunrisesunset/%E9%95%B7%E5%B4%8E%E7%9C%8C/%E4%BA%94%E5%B3%B6%E5%B8%82/ 夏至と冬至ではお天道さまが照らしてくれる時間が4時間以上も違う。自然の動きや変化の大きさを再確認だ。

日中には太陽の動きはそう感じないけれど、水平線に近づくとなにやらするすると動く感じで沈んで消えていく。 地球が動いていることを感じる時間だ。

双方を比べて見ると、日没直前の方がより幽玄で寂しげな風情。 ことが終わった後に光が増すこともあるのだなと不思議な感覚だ。これを何かになぞらえる意図はないけれど。 7月1日(火曜日)

わが家のジャガイモは基本は12月に植えて4月収穫。今年は試しに3月にも植えてみた。収穫は3か月遅れるけど案外と出来がよい。これなら冬にビニールトンネルをしなくてもよいので楽だ。 コメの値段が高騰している現在、同じ炭水化物だしあれこれの料理法でおいしく食べられるのだから、こちらの消費量を増やすのもありかなと思えてきた。

4日月は一昨日に載せた三日月に比べやはり微妙に大きくなっているかな? |