|

6月30日(月曜日) 長男が住む岡山には5泊した。岡山城を見学したり、瀬戸大橋を通って香川県へ渡り、見物したり讃岐うどんを食べたりしたとのこと。 その後は大阪に住む次男が車で迎えに来て、途中で世界遺産の姫路城にも寄った。 大阪では自分が生まれた場所や洗礼を受けた教会にも連れていってもらった。 彼女は1941(昭和16)年、太平洋戦争が始まった年の生まれ。4歳の時に終戦となり、父母の故郷の五島へ。この前後のことはほとんど記憶にない。 中学校を出て2年ほどは親の農業を手伝っていたが、17歳ごろに大阪に働きに出た。紡績工場で寮に住んだり。が、農繁期になると五島に呼び戻されて農業を 手伝わされた。そんな行き来のため、職場や会社が変わることも多かった。 そんな生活を続けているうちに1962年、21歳で結婚。相手は同じ村の人で、顔を見たことはあるけれど話したことは一度もなかった。彼女の母が道路工事で彼と一緒に働き(当時は農閑期に村人総出で道普請に雇われることも多かった)、朴訥で優しいことに惚れこんだ。それでこの人の所へ嫁にやろうと勝手に決めたらしい。 「おら、母ちゃんが惚れた男と結婚させられたったい。じゃばって、あがんな体にはなったばって、やさしか人じゃったけん、 おら運のよかったっじゃろね」とは知人の言葉。 その後は6月12日分に記したような波乱万丈の人生となった。 舅姑と一緒に住みながらの百姓生活、数年でその近くに新居を作り、子ども5人に恵まれた。 が、1972年、結婚10年ほどの時、5人目がお腹にいるときに夫が足の動かなくなる病気にかかり、百姓仕事の大半は彼女が行うことに。 その後は夫の世話や子育てをしながら、農業その他の職業を転々としてきた。 それから50年数年が過ぎて今に至る。3年前に亡くなった夫の遺言通り、今回、岡山と大阪への旅をしてきたという次第。 現地は32,3℃の真夏日続きとの予報・実況だったので見物中に体調を悪くしないか心配だった。それは杞憂で、自分が生まれた場所も再訪したりと旅は 楽しく終わったようだ。 よかったよかった、とこちらの気持ちまで晴れやかになる。

下の3枚は日没約3分後。西の陽が沈んだばかりの箇所の付近は他より赤みを帯びており、そこを中心に光の環が同心円状に広がっている感じだ。 6月29日(日曜日) 同名の本(小澤竹俊 新版 2024)には、そんな軽い行き当たりばったりの気持ちで対応してはいかんなと思わせられた。 訪問のホスピス医として2800人ほどの最期を看取ってきた経験から出た著者の言葉は柔らかで思いやりにあふれている。 小さいころから何か人の役に立つ生き方がしたいと思っており医者になった。しかし、死を間近にした人が穏やかにその時を 迎えることが出来ていないと感じた。ついにそのための施設や人材育成が必要だとして、無鉄砲と呆れられつつも訪問医療施設を立ち上げた彼。 それだからこそ、死を前にした人へのメッセージの根本はゆるぎないにもかかわらず、相手の思いに寄り添うことを 基本にしており、多くから支持されているのだろう。 当初は「なぜ自分がこんな病気(ガンなど)になったのか」「(こんなに頑張って治療に取り組んでいるのに) なぜ治らないのか」「自分がいなくなったら残された者たちはどうなるのか(心配だ)」など怒りや絶望でいっぱいになる 人が多い。 でも多くの人は、徐々に自分が生まれてきたこと、これまでにおこなったこと、いろんな人に出会ったことなどに感謝する気持ちが強くなっていく。 自分の肉体は消えても、自分が関わったり愛した人たちへの思いやメッセージはずっと残り続けることを確信していく。 テレビドラマのように死ぬ寸前まで意識がはっきりしていることは少ない。多くの人はまさに木が 枯れていくように、幼児期に戻っていくかのように、眠る時間が多くなり、食事の量が減り、自然に静かに亡くなっていく。 最後の方で著者は自分がクリスチャンであることを明かしているけれど、来世を信じるかどうかは本人の自由だとして 特定の宗教性は全くない対応をしているのもいいと思えた。 2016年に出版されてベストセラーとなったこの著書。この新版もはからずも病を得た人や彼・彼女に向きあう医療従事者に、 さらにその他大勢の人々にも自分事と思える感銘を与えてくれる気がする。

月は月齢2.7。きれいな三日月だ。 6月28日(土曜日) スカーフへの嫌悪やイスラム教への不信はイランのすべての人に当てはまるわけではないだろうが、 無視できない数の人がいるのだろう。 キリスト教への改宗者以外にイスラム教の神秘主義思想に惹かれるようになっている人も多いとのことだった。これは体を回転させながら神を瞑想するスーフィズム が有名。著者は神と一体となろうとするこの思想や教義、天地万物を作った神は高く遠いところにいるというよりは人の心の中にいるとする考えは日本の禅に 似た側面があるのではと述べていた。さらに、イラン人の中には日本の神道に興味を持つ人も出てきている。特定の教義がないこと、圧倒的な唯一神をいただくのでなく 自然万物を崇めていることに共感しているらしい。 イランはコミュニケーション大国、イラン人はものすごいおしゃべり好きというのも印象に残った。 「人生を楽しむための最も簡単な気晴らしはおしゃべりである。一度でもイラン人と 接触したことのある日本人はたいがい彼らはなんとよくしゃべる人なのだろうと舌を巻く。家族や友人とはもちろんのこと 、八百屋の店先では店員と、タクシーの中では運転手と、行列では前後の人と、バスや電車では隣に居合わせた乗客と 喜怒哀楽を素直に表現しつつ、イラン人は常にだれかと会話をしている。(中略)平均的なイラン人は会話という行為のために控えめに見ても 一日あたり日本人の5倍くらいはカロリーを消費しているのではないかと思われるほどだ」(中略) 「試しにイランで道を歩いているその辺の 大学生をつかまえて唐突に牛乳について意見でも求めてみたらいい。彼・彼女はまず昨今の牛乳の値上げについてから話し始め、 その原因がなにかということについても当然触れて から、ひるがえって子どものころにアツアツの牛乳をこぼしてヤケドしたことを笑いながら振り返り、今自分は 1日に牛乳をコップ3杯飲んでいること、自分のパパもそうだがママは全然飲まないこととその理由、牛乳の飲み過ぎは よくないという専門家もいるが自分はそうは思わないこと等々を立て板に水を流すように10分ばかり語り続け、最後に 目を輝かせながらそれらのすべてについてあなたの見解を求めてくるだろう。これは個人的な話だからやめておくかとか 物知りぶっているから言わないでおこうという発想はイラン人にはほとんどない」 どちらかといえば寡黙と言われる日本人。その中でもより口下手であり、話題が少ないことを自覚している小生としては、こんな会話は苦行に近いかなと思えた。 それでも、あけっぴろげで思うままに語り生き、それで人生を楽しもうとする姿勢は、脇から見ている分にはうらやましいくらいに小気味よく気持ちのいい眺めだ。 もう空爆などないよう、強権的な規制がゆるんでいくよう祈る。

今の五島の日の出時刻は5:20だが、わが家では山から顔を出す日を拝めるのは5:40ころだ。 まだ天気が安定していないのか、出てきたと思ったらすぐに雲の中に消えてしまった。

波がなく静かな朝の海。気持ちが和む。 6月27日(金曜日) イランと聞けば、テレビなどのニュースでは今イスラエルやアメリカによる空爆を受け、市民や軍指導者が数多く犠牲になっている。 NHKニュースの映像でも今のイスラム教指導者が政治の最高権力者でもある国家体制を支持するために大勢の人が集まり、「イスラエルとアメリカに死を」などと叫ぶ人ばかり。 「イランの地下世界」(若宮總 2024)ではそんな光景とはまったく違うイランの人々の姿が描かれていた。 ほんとなのか?とも思ったが、イランに長く住んでいる著者が危険を冒して書いたとのことで、いちおう信じてよいのだろう。 それらの深層にはペルシャ人(今もイラン国民の多くを占める)によるペルシャ帝国として栄えていた過去を持つこの地が外国勢力であるアラブ人に支配されて 今日に至るとの認識がある。イスラム教も彼らアラブ人によって持ち込まれたとの思いも。 聖典「コーラン」の女性観は男性優位・女性蔑視で現代の人権思想・平等思想とかけ離れているのもこの宗教が疑いをもたれている一因。 政教一致の体制で自由がない、経済低迷で仕事もない、そんななか若者は絶望し、隠れての酒や麻薬もはいったパーティやたむろ、暴走なので憂さを晴らしている。 目からうろこのイランの庶民像だったし、女性が多く登場し、思いを自由に語っているのが印象に残った。 1年後、10年後にはどう変わっていくのか。国中が収拾のつかない争いと混乱とならないよう、もし変革が訪れるとしても平和的な移行であるよう祈る。

雨が続いたので穴にはまだ水がたまっていたのだけれど、汲み出してちょっと乾かし、小枝や廃材を燃やした。 いい加減のところで土をかぶせて燻蒸して炭にするのだが、今年はタイミングが遅れてほとんど灰になってしまった。数年ぶりの失敗だ。残念。 でも灰は灰固有の栄養素や使い道があるので大切に利用しよう。

6月26日(木曜日) 朝7時のニュースを見ようとNHK見逃し配信を開いたとき、この番組の紹介映像が目に留まった。「Dearにっぽん「この街で傷つき、救われて~札幌・ススキノ~」」(6月22日) 見終え、その生きざまを思い返し、人間の大きさ、魂の深さが小生などとはレベルが違うのが感じられた。 ススキノの不動産会社で働きながら、クリスチャンラッパーとして活動する原田翔之介さん(28)。この街で生まれ、母はここで夜の仕事、父は植木職人だった。 離婚後、母が彼を引き取った。が、母が夜の勤務で世話をできないときは父がきて彼を世話した。 ある時、父はいつもの散歩の風情で彼を森に連れて行き、そのまま置き去りにした。その直後自殺していた。 父を知る酒場の主人は、「彼の中にはせめぎあいがあったのだろう」と。子を引き取って世話したいができないじぶんのだめさ加減への絶望。子も道連れにして 一緒に死のうと考えたと思うが、「それをしなかったのはえらい」と。 その後、彼は児童養護施設へ入れられた。それまでの孤独を癒されて、そこの生活になじんだ。 が、そこを出てからはススキノで客引きになった。逮捕され、19歳で鑑別所に送られた。 鑑別所を出てから、この街の教会にふと入った。元ヤクザの牧師は「あなたは今はダメかもしれないがずっとダメな人間じゃない」と言ってくれた。 「俺って神さまに愛されているのかも」と思えたら涙が止まらなかった。 それから今に至るまで彼はクリスチャンラッパーとして教会の中で、ススキノの街頭などで仲間と歌い続けている。彼らとともに街の困っている人などを助ける活動も 行いながら。 まさに波乱万丈の人生。とはいえまだ20代だ。人生は始まったばかり、青春のただ中にいると見える。 これから先もまだまだ山あり谷ありかもしれないけれど、彼の未来に「光あれ、幸いあれ」と心より念じた。

キュウリはわさび醤油での一夜漬けの調理法を知り、試してみた。一食で1本食べてしまいそうな美味しさで、これではすぐなくなってしまう。大きくて黄色いの は種取り用。

6月25日(水曜日)

雨が上がり西の水平線に少しだけでも夕暮れの光が見えてくると、ああ天気は回復傾向なのだなとわかる。 気持ちが引き立ち気力もわいてくる感覚。明日の農作業は何をやろうかと前向きになる。 6月24日(火曜日)

おやつにハチミツポテトを作ってみた。ジャガイモを大きめに切って揚げ、ハチミツ、酢、しょう油を絡める。蜜のつや(てかり?)が美味しさを引き立て ている感がある。 知人にもおすそ分けしつつ一緒にいただいた。 6月23日(月曜日) 80年前に旧日本軍による組織的な戦闘が終わったこの日を、県が「慰霊の日」と定めた。 沖縄戦では20万人超がなくなり、県民の4人に一人が命を落とした。 朝のNHKニュースでは現地の様子を中継していた。 最後の激戦地となった南部、糸満市の「魂魄の塔」の前。女性は、「遺骨がないんですよ。父はどこに行っているか ここにきたら とにかく胸がいっぱいで どこにいるかわからないけどここに来るんです」 老人は、「戦死した兄たちのお守りがあって93歳まで長生きさせてもらってます。日本に戦争が来ないように一生懸命に祈り行動を起こさなければ いけない」 祈りは糸満市摩文仁の平和祈念公園でも。 (「平和の礎」に刻まれている氏名を指しながら、男性が)「これが母親で、これが妹、(それから6,7人を指して)ここまではみんな親父の兄弟 みんなチビチビリガマで自決した こういうことは語らないと。 語らないといけないです」 (別の男性は)「戦争がいつまでたってもなくならないので 世界の人々の気持ちがどんどん変わって 戦争がなくなるように(祈りに来た)」 以下は「平和の礎」を背景してのアナウンサーの言葉。 「戦争から80年、凄惨な地上戦を体験した人から直接話を聞ける機会はほとんどなくなってきている一方で、 証言をもとに語り継いできた沖縄戦の歴史が正確ではないと否定されることも出てきています。こうした中、80年経った 今だからこそ沖縄戦の実相を伝え残そうという新たな動きがあります。旧日本軍が首里城の地下に作った司令部壕などの 戦跡を物言わぬ語り部として活用したり、平和教育にデジタルの教材を導入するといった取り組みです。一方県内には いぜんとしてアメリカ軍専用施設のおよそ7割が集中し、去年は刑法犯として検挙された米軍関係者の数が 過去20年で最も多くなるなど沖縄戦を通じて建設された基地の悩みは続いています。 この「平和の礎」は完成して30年になりますが、なぜ自分だけ生き延びたのかと葛藤し続け、いまだに訪れることができない 人もいるなど、体験者の傷が癒えることはありません。 平和への強い願いを持ち続けてきた沖縄。戦没者を追悼する今日はその願いを新たにする一日となります」 つい日常のよもやま事に流されてしまう日々だけれど、沖縄戦は知るたびにいつも痛みが増す。ほんとだ、忘れてはいかんなと自戒する。

6月22日(日曜日) 「道ばたの石や木、小さな池や山も、遠い昔から言い伝えられてきた伝説で彩られている。かつては私たちの身近にいくつも伝えられ、 民間信仰と結びついて生活の一部となっていた伝説」。 「日本の伝説」(柳田国男 1930)ではそんな多くの伝説やお地蔵さんなどについて東北から九州まで日本各地の多くの言い伝えやエピソードが述べられていた。 地蔵に水をかけたり(雨で流れるよう)泥を塗ったりするのは雨ごいに由来するようだが、粉、油をかけるのは今は由来がわからないとのこと。 目や咳の病に霊験あらたかとされた地蔵もあった。 子どもが倒したり引きずったり馬乗りなったりするのが習いの地蔵もあった。大人がそれをみて怒ってやめさせると、夜中に夢に出てきて「子供と遊ぶのが楽しかったのに なぜやめさせたのか」と怒られたとの伝説も。 伝説は子どもが伝えてきた。子どもたちが三々五々集まることの多かった時代は、暇な老人や大人が語ったものを各自が思い出しつつお互いに伝え合って行く中で 共通の物語として記憶されていった。 大石や池、川の渕に逸話があり、そして石仏や地蔵、小鳥なども何かを語ったり微笑んだり、見守ったり病を治したり してくれていた。 が、今から100年ほど前の時点で、著者はそれらを感じかつ語り合う風潮がなくなってきている危機感を覚えた。それでこの本を書いたとのこと。 「だから皆さんが若いうちに、きいて置く話が少くなり、またそれを覚えていることがだんだんにむつかしくなると、 書物をその年寄りたちの代りに、頼むより外はないのであります。書物には大人にきかせるような話、大人が珍しがる ような話が多いのでありますが、今ではこの中からでないと、昔の児童の心持ちを、知ることは出来ぬようになりました 。国が全体にまだ年が若く、誰でも少年の如くいきいきとした感じをもって、天地万物を眺めていた時代が、かつて 一度は諸君の間にばかり、続いていたこともありました。書物は廻り廻ってそれを今、再び諸君に語ろうとしているの であります。」 このように柳田氏が書いた時代からさらに100年近くが過ぎた今。子どもの自然への感覚はどう変わってきたろうか。 「自然と親しむ」、「自然への回帰」の言葉も聴こえるけれど、スマホやパソコンの熟達が求められ、ITやAIへの波はどんどん強くなっているような。 「国が全体にまだ年が若く、誰でも少年の如くいきいきとした感じをもって、天地万物を眺めていた時代」 そんな時代が果たしてあったのか、 あったとしたらいつごろか、これから先にもまたそんな時代を期待できるのか。いろいろと考えさせられた本だった。

6月21日(土曜日) 小説「あきらめません」(垣谷美雨 2022)の夫婦。妻は60を過ぎて人生を楽しむぞとばかりさっさと退職したのに対し、夫は老後の資金が不安でまだ働いている。 とはいえ、夫婦仲はよく、東京での静かで長い老後が続くはずだった。 が、山陰地方で一人暮らししている夫の母親のそばに住むべきでは、田舎で晴耕雨読の生活もよいのではとの話が持ち上がり、 家も売り払って引っ越すことに。 しかし、彼女の当初のもくろみであるイングリッシュガーデンを作りティーを楽しむ日々という生活は長続きしない。 持ち前の正義感、困っている人を見たらすぐ声をかけてしまう性格はすぐに表に現れる。時折り胃が痛むほどに集中して課題を改善したり 方向をまとめようという情熱は、彼女に静かな日々を許さない。 通学路の街灯設置など地域の課題を周囲とともに解決しつつ市議選や市長選に担ぎ出されてしまう彼女。そこでまかり通っている男優先の論理、長く続いてきた慣習べったりの 論理に翻弄され続ける。またもや頑張り過ぎで燃え尽き症候群となり、生きる気力さえ失い、夫とも不仲になりと移住を後悔する日々に。 と書いてくると固い政治小説のようだが、柿谷氏の表す人物像は陰影を持ちつつも人情にあふれ前向きで、読む方も明るい気分になる。 物語の後半で女性議員の割合を事前に定めるクオータ制が話題に上がる(作中での目標は議員の40%を女性に)。 ノルウェーが発祥で、フランスや韓国、ルワンダ、メキシコ、フィンランド、ドイツもこの制度を導入している。 日本でも議員の間でそれを勉強する動きはあるけれど、まだあまり広がりは見られないようだ。 ともあれ、クオータ制の可能性について知ることもできたし、 元気で生き生きとして日々を過ごす人々を味わえたしで、いい時間を過ごさせてもらった。

中の写真の入日の位置が一年中で一番右側(北側)の箇所。つまりマックスの地点で、これからは左(南側)に戻りつつ移動していく。 半年をかけて冬至には左の写真の嵯峨ノ島の近くの十字架付近、すなわち左側(南側)のマックスの地点、まで動いていく。 1か月ちょっとのち、8月初めにはもう左の写真の範囲に戻ってきてくれることだろう。 6月20日(金曜日) もうすぐ敗戦となるこの時期。 生きて日本に帰ることができたことを知っているので主人公の心配はしないけれど、戦死した日本兵が数十万人と聞くと辛い。敗戦までの日中戦争の死傷者数は 双方合わせるとその数十倍だとのことでなおさら暗くなる。 9日(月)の回は派兵される前、小倉で兵隊としての訓練を受ける場面だった。 起床ラッパが鳴ると全員一斉に飛び起き、素早く夜具を片付けて軍服に着替え、教練場に整列していた。 これは小生が15歳から働いた漁船での起床のようすとほぼ同じで、懐かしく思い出した。 東シナ海のただ中での約1か月間の漁。夜になると船のメインエンジンを始動させ探索を始める。音波探知機で魚の群れが見つかると集魚灯を海中に入れて魚を密集させ、 それを網で囲んで捕獲する巻き網漁法。 こちらは夜中、ラッパではなくベルの音で起こされる。 「ジン」と1回鳴ると「魚の反応がある。起きて準備しろ」の意味で、1,2分以内に着替えて船底の船室から甲板に出ればよい。 が、「ジン、ジン、ジン」が数回続くと「大群が見つかった、すぐ出てきて集魚灯を海中に入れろ」の意味。できたら数十秒で甲板へ出てくることが 要求される。 5,6人の船員が我先に甲板へ走る。1分を超えたり他より遅れようものなら「なんばモタモタしとっとか。バカタレが。 早う灯ば入れんじゃったら魚ん逃げてしまうぞ。」「給料ば減らすぞ」などと怒られる。 テレビでの軍隊のように殴られることはなかったけれど、怒鳴られることはしょっちゅうだった(まだ「パワハラ」という言葉はなかった時代)。 今から50年以上前、1970年前後のこと。そんな素早い動き・働きが要求され、かつ、陸に上がっての年2度ほどの宴会時は「貴様と俺とは同期の桜...」などの軍歌を 唱和する人も多かった。 戦後25年が経っていたけれど、同じ船の先輩にはソ連に数年間抑留された経験のある元兵隊さんもいて、戦争の香りはまだ少し残っていた。 今年は戦後80年。今の漁船での起床のようすとか船上生活はどんな感じなのだろう。あまり変わっていないだろうかと思いをはせた。

右の写真のサツマイモ、左側はツラ取り(種芋から切り離し)したばかり、右側は3日前に植えたもの。たった3日でもうこんなに根を出していて、すごい成長力だ。 6月19日(木曜日) 猫の目を通して人間世界の模様を描いている。1000年近く前の「源氏物語」(紫式部 1008ごろ)や300年ほど前の「曽根崎心中」(近松門左衛門 1703)に比べればずいぶん現代に近いのだけれど、それでも風俗や夫婦の掛け合いは今とはまったく違うことだ。 (針仕事をしている妻の後ろで寝そべってぼんやりしているとき、妻の後頭部に大きなハゲがあるのを見つけた場面) 「「何だって、御前の頭にゃ大きな禿があるぜ。知ってるか」 「ええ」と細君は依然として仕事の手をやめずに答える。別段露見を恐れた様子もない。超然たる模範妻君である。 「嫁にくるときからあるのか、結婚後新たに出来たのか」と主人が聞く。もし嫁にくる前から禿げているなら騙されたのであると口へは出さないが心の中で思う。 「いつ出来たんだか覚えちゃいませんわ、禿なんざどうだっていいじゃありませんか」と大いに悟ったものである。(中略) 「女は髷に結うと、ここが釣れますから誰でも禿げるんですわ」と少しく弁護しだす。(中略) 「そんなに人の事をおっしゃるが、あなただって鼻の孔へ白髪が生えてるじゃありませんか。禿が伝染するなら白髪だって伝染しますわ」と細君少々ぷりぷりする。 「鼻の中の白髪は見えんから害はないが、脳天が――ことに若い女の脳天がそんなに禿げちゃ見苦しい。不具だ」 「不具なら、なぜ御貰いになったのです。御自分が好きで貰っておいて不具だなんて……」 「知らなかったからさ。全く今日まで知らなかったんだ。そんなに威張るなら、なぜ嫁に来る時頭を見せなかったんだ」 「馬鹿な事を! どこの国に頭の試験をして及第したら嫁にくるなんて、ものが在るもんですか」 「禿はまあ我慢もするが、御前は背いが人並外れて低い。はなはだ見苦しくていかん」 「背いは見ればすぐ分るじゃありませんか、背いの低いのは最初から承知で御貰いになったんじゃありませんか」 「それは承知さ、承知には相違ないがまだ延びるかと思ったから貰ったのさ」 「二十歳にもなって背いが延びるなんて――あなたもよっぽど人を馬鹿になさるのね」と細君は袖なしを 抛り出して主人の方に捩じ向く。 返答次第ではその分にはすまさんと云う権幕である。 「二十歳になったって背いが延びてならんと云う法はあるまい。嫁に来てから滋養分でも食わしたら、少しは延びる見込みがあると思ったんだ」と 真面目な顔をして妙な理屈を述べて(後略)」 (夜中に泥棒に入られて帯や服を盗まれ、その盗難届を書くために話し合う場面) 「黒繻子と縮緬の腹合せの帯一筋――価はいくらくらいだ」 「六円くらいでしょう」 「生意気に高い帯をしめてるな。今度から一円五十銭くらいのにしておけ」 「そんな帯があるものですか。それだからあなたは不人情だと云うんです。女房なんどは、どんな汚ない風をしていても、自分さい宜けりゃ、構わないんでしょう」 「まあいいや、それから何だ」 「糸織の羽織です、あれは河野の叔母さんの形見にもらったんで、同じ糸織でも今の糸織とは、たちが違います」 「そんな講釈は聞かんでもいい。値段はいくらだ」 「十五円」 「十五円の羽織を着るなんて身分不相当だ」 「いいじゃありませんか、あなたに買っていただきゃあしまいし」 「その次は何だ」 「黒足袋が一足」 「御前のか」 「あなたんでさあね。代価が二十七銭」 「まだ延びるかと思ったから(嫁に)貰ったのさ」と今なら批判が起きそうな言葉、また足袋が二十七銭。別世界のような、遠い昔の話だなと思う。 ロシアの旅順を陥落させたと喜ぶ様子が話題になり、まだ侍のチョンマゲのままの人が訪ねてくる。 そんな世相の中にも名人芸の落語のような掛け合いがちりばめられていて、頬が緩んでしまった。

採りたては梅ジュースや梅酒に、少したって熟したものはウメジャムにした。

通常は皮も一緒に煮込んで作るウメジャム。今回は皮を除いたものも作ってみた。黄金に近いあめ色となり、色も風味も風情があるものに仕上がった。 6月18日(水曜日)

7時過ぎ、朝日はもう高く上がっていて、今日も暑い日を予感させる。

お墓に備えられている造花。金属でできている茎の部分を曲げて穴の中に入れ、かつそこに石を積めて風やカラスに備える。 だが、カラスの知恵と根気は人間のそんな工夫を軽く上回る。大群でやってきて器用に穴の石を取り除き、造花も引っ張りだす。 ひどい時はその花を元の形が わからないほどに食いちぎってばらばらにする。食べられないのは知っているはずなのでおそらくゲーム感覚なのだろう。 腹も立つが、みごとすぎて感心もさせられる。 6月17日(火曜日)

イチゴは酸っぱみがあって香りとともにえもいわれぬ味わいだ。ジャムにしてもおいしい。 五島の方言でクロは身近な魚。早速刺身とみそ汁でいただいた。淡白でクセのない味に感謝。 6月16日(月曜日) 4日のNHKラジオ「ニュースで学ぶ現代英語」は“世界で一番貧しい大統領”死去が話題だった。 上は5月、89歳で亡くなったそのホセ・ムヒカ氏(ウルグアイ)が語った言葉だとのこと。 自分を振り返るとまさにこのとおりで、あれも必要これも必要とつい思ってしまう傾向があり、ひいてはそれが自分のものになるよう欲する気持ちがやまない。 どこかで、前に記したことのある「必要なことはただ一つだけ」の言葉に立ち返って、どっしり落ち着きを持たねばいかんなと思う。 ホセ氏に話題を戻すと、 20代で反政府ゲリラ組織に参加し、軍事政権の下で10年以上刑務所に収監。ウルグアイが民主化したあとは国会議員や大統領を務めた。 極端に走らず中道左派路線をとったことで経済成長を達成し国民から支持を得続けたようだ。 大統領在任中も農場に住み続け、つましい生活ぶりでウルグアイの国民に親しまれたとのこと。 祈冥福。

ほぼ雲に覆われているようでも少し青空が見えている景色は落ち着いた風情がある。

普段は何の気なしに通り過ぎていたけれど、ピンクと白の花が目に留まり近づいてみた。こんなに可愛い花をつけることを初めて知った。 タバコといえば父がタバコ好きだったことや煙害、胸への害等が頭にあって避けるというか距離を置いてきている。 とはいえ、こんな花を見たり栽培農家のことも考えると、豊作を祈る気持ちになる。 6月15日(日曜日)

2月に芋を伏せ込み(地中に埋め)、藁をかぶせビニールをかぶせた上にビニールトンネルをかけて保温した。が、なかなか芽が出てこず、今やっと20センチほどに 成長した。 欲を言えば30センチほどになってから植え付けたいのだけれど、いちおう第1回目を植えることにした。 あと2週間ほどしたら脇で育っている株が大きくなると思うので、それを第2回目として植えよう。

月に1,2回は食べたくなる味だ。半分ほどは知人におすそ分けし、味見してもらった。 6月14日(土曜日) 静かにゆったりと時間の流れるアラスカに魅せられ、そこで生活するようになった彼。 彼の内側でもそんな時間が流れていたことを再確認した。 「高校生の頃、東京にいる時、ふと北海道のことを考えて、今も北海道ではクマが生きているということが不思議でならなかった時期があった。 その時は言葉にできなかったんですけれども、今考えるといろんなものに同じ時間が流れている、すべてのものに同じ時間が流れているということが 不思議だったんだと思います。 その時にもう一つ思ったのは、僕らは二つ目の時間をもって生きている気がするということでした。毎日いろんなものに追われて生きている時間と、 もう一つ別の時間を持っていて、それが自然(のなかに流れている時間? 小生)ということだと思たんです」 私たちの中には日常に追われてあくせく忙しくしている時間とは別に、自然とつながったゆったりと流れる時間があるということだろうか。 もしそうだとしたら、時には後者に目をむけたり味わったりすることが大切なんだろうなと思えた。 1996年、カムチャツカにて取材中に亡くなった彼。43歳の早すぎる死。自然への静かな愛情と透徹した詩情で撮られた写真や言葉をまだまだ 見せていただきたかった。 この本のまえがきには妻・直子の言葉が添えられていた。 「夫星野道夫は、アラスカの話をするときに、ほとんど毎回のように太陽の描く弧について話をしました。(中略) 『アラスカは極地なので、冬は太陽がなかなか出てきません。朝日が地平線から少し顔を出すだけでそのまま夕日になってしまいます。 本当に小さな弧を描くだけです。それがだんだん春が近づくにつれて長くなっていき、白夜の季節となり、夏至をピークに太陽の描く 弧は少しずつ小さくなっていきます。』 テーマを自然と人間との関わりという大きな視点で捉え、人々の未来を見守りながら撮影を続けた夫。未来を案じながらも、人々の持つ希望の光、 力を信じ、今も温かい眼差しで見守っていることでしょう」 「希望の光、力」をともに持ち続けたいものだ。

それほど極端ではないけれど、 五島も陽が沈む位置はずいぶんと動く。 同じアングルの写真6枚。冬至が近い昨年12月は嵯峨ノ島に近かったのが今年1月末には画面の真ん中ほどへ、そして2月にはもっと右へと動いている。

6月の今は梅雨の季節で夕日を見ることはなさそうだ。拝むことができないうちに夏至を過ぎてしまうかもしれない。 つぎに夕日を眺めることができた時は、いちど右側(北側)の極まで動いた後かもしれない。その時、左方向へ戻り始めている陽を眺めて、 星野氏の言う「夏至が過ぎて秋へ向かう淋しさ」を感じるだろうか。 6月13日(金曜日) 6月12日(木曜日) そのとき9歳、7歳、5歳、3歳の子どもがいて5人目がお腹の中にいた彼女。その時から働きづめの人生となった。 まずはそれまでのイモや麦、牛飼いなどの百姓を継続。夫は当初はまだ少し足が動いたので、耕運機を使って畝たてをしたりはできた。 が、イモを植えたり、収穫したりの重労働はすべて彼女が行った。 収穫した芋を切って棚に干す「カンコロ切り」は、25kgほどあるイモの袋を運んで、切る機械に入れねばならない。「あら、きつかったよ。痩せてこまんか(小さな) 体じゃったとに、ようあれば毎日何十回も運んだもんよね」 (小生も最近20kgの荷物を運ぶ機会があったが、きつい。よくぞ25kgをと驚く) 長女は小学4年でもう生まれたばかりの赤ん坊を背負って子守り。大人用のねんねこ(赤ん坊を背負った上に羽織る綿入れ着物)を着て、それを引きずりながら散歩して あやしたり、食事を作ったりして家族を支えた。「おっだ(私たちは)畑で忙しかけん、生まれたばっか(ばかり)の末っ子はこん子(この子・長女)に育てられたったい。 こん子が母ちゃんじゃったったい」 他の子どもも大きくなるにつれて何くれと手伝ってくれて助かった。 長女は中学を出ると集団就職で岡山県の紡績工場に行き、働きながら定時制高校の看護科を卒業して看護師になった。 夫はほどなくして車いす生活となったので、一時は畑や牛を人手に渡して一家で引っ越し、町役場関係の建物に住み込んで保守点検の仕事をしたこともあった。 その後、工場勤めやヘルパーなどあれこれと仕事を変わったのち、また村に戻って生活するようになった。 それやこれやで必死に働くうちに子どもたちは巣立っていき、すべて島外に生活拠点を見つけた。 夫は3年前に亡くなった。病を得てほぼ50年が過ぎていた。 夫の遺言は、「おっが(俺が)病気になったせん、あが(あなた)ばどこにも旅行させられんじゃったね。おっが死んだら子どもんとこに行って 家やどがんな生活ばしとっとか見に行け。おが分も見ながらゆっくり養生せれよ」。 明日、迎えに来た長女とともに岡山へ向けて出発する予定だ。 「遊びで旅行すっとは生れてはじめてよ。最初で最後じゃろね」 語る言葉は淡々としているけれど、ちと清々しい微笑みも。 昨日記した「そして、バトンは渡された」はフィクションだったけれど、こちらはノンフィクションの物語。 今は梅雨だけれど、岡山は瀬戸内地方なので晴れの日も多い予報だ。 生まれて初めての旅行が楽しさ満載、いい思い出ばかりになりますように。

ランタナは黄金色というのだろうか。白・ピンクの株もいいけれどこちらは豪華さ、明るさが際立つ。剪定を怠ったので古い枝が突き出ていることだ。 ウメは葉の下に鈴なりの実をつけつつも、同時に若い芽が成長している。 6月11日(水曜日) こんなふつうはあり得ない始りだと、なんだか暗そうなあまり読み進めたくない気持ちになる。 が、小説「そして、バトンは渡された」(瀬尾まいこ 2018)の物語はそんな心配も何のその、主人公も周囲もあっけらかんと現実を受け入れ前向きに対処していくことだ。 さすが全国の書店員や読者からの支持を受けて本屋大賞を得たのもうなづける進行だった。 今の父親は30代前半、有名大学を卒業し有名企業に勤めているらしいが、人付き合いが苦手でどこかとぼけている。 始業式には、学年の始りは気合を入れなければいかん、ゲンを担いで「勝ち」の学年にしようと朝食にトンカツを作って食べさせる。 友人との仲がこじれ、クラス全体から避けられている状況だと聞いたときは、「よし、パワーをつけよう、パワーが感じられる人をいじめる勇気のある人はいない」 と言ってニラとニンニク満載の餃子を作って二人で食べる。 そんな日々のなか、高校生活は過ぎていき、栄養士を目指す短大生活、そして就職と時は進んでいく。 その過程で、実の母親は幼い時に亡くなったこと、実の父と二人目の母親との再婚や離婚、そして二人目の父親、三人目の父親の登場のいきさつが明らかになってくる。 どう考えても3人目の父親は貧乏くじを引いたように思える。 しかし、「バトンが渡される」時、彼も主人公の娘も周囲の人も光に包まれている感じがあった。 話変わって、主人公が高校3年の時の合唱祭、彼女が伴奏をした曲は「ひとつの朝」 「いま 目の前に ひとつの朝 まぶしい光の洪水に 世界が 沈まないうちに さあ 箱舟にのって 旅立とう あのノアたちのように 旅立とう たとえば 涙に 別れること たとえば 勇気と 知り合うこと たとえば 愛を 語ること ときには 孤独と 向きあうこと 旅立ちは 旅立ちは 旅立ちは いくつもの出会い いま 目の前に ひとつの海 さかまく怒涛の攻撃に 船が 砕けないうちに さあ 両腕を翼に とび立とう あの鳥たちのように とび立とう はばたけ 明日へ まだ見ぬ 大地へ 新しい大地へ まだ見ぬ 新しい大地へ 生きる喜びを 生きる喜びを 広がる 自由を求めて 広がる 自由を求めて」 ふと青春時代に戻ったような気持ちにさせられるみずみずしい歌詞だ。むかし、実際に観賞したことのある高校生の合唱祭の雰囲気を思い返し、若返った 思いがした。 物語の結末とともに、この合唱祭のようすにも堪能させてもらった小説だった。

色も姿も素晴らしいのだが、香りがよすぎるのか虫がわんさかと来るのは大変だ。 野菜はゼロだが、花もできれば薬を使いたくないのであれこれ苦労している。 6月10日(火曜日) ずいぶん前だがこの言葉を知ってふと気が楽になった覚えがある。 映画「コンタクト・キラー」(アキ・カウリスマキ 1990)は、その言葉を思い出させる内容だった。 会社を首になった男。外国人でありかつ人付き合いが苦手なせいで友人もいない孤独な日々の彼は自殺を決意し実行する。 が、失敗続き。意を決してプロの殺し屋(コンタクト・キラー)を雇い、自分を殺してくれるよう依頼する。 ところが出会った花売り娘に恋した彼は死ぬのがいやになり、殺しの契約(コンタクト)を破棄しようとする。けれども相手と連絡がつかない。 あの手この手で二人で逃げようとするが、律儀に依頼を果たそうとする殺し屋は彼に迫ってくる。 必要な「ただ一つ」に出会い、生きる希望をもった彼なのに、命は尽きてしまうのか。 カウリスマキ監督は、「能」の世界のような、セリフを極限まで少なくしたいつもの作りでその行く末を描いていく。 この監督のことだからきっと悲惨な結末にはならないだろうと思いつつも、やはりドキドキ、手に汗握る時間が続いてしまった。

「こまんか(小さい)とも多かばって、ざまな(すごい)数よ。こがんに多く生ったとは初めてばい」とのこと。 木の下に行ってみたら言葉通りで、まさに鈴なりというかブドウの房のように密集して生っている箇所も多かった。 10数キロいただき、さあこれから梅酒、梅酢、梅ジュースづくりと大変な作業かな。声をかけていただき感謝。

山椒は明るい緑の葉だ。ナスは丈夫に育っており、さすが野菜名人の世話のうまさだなと感心する。 6月9日(月曜日)

6月8日(日曜日) 32歳だが、知能は6歳児並み。同じ条件で迷路ゲームをしてもネズミのアルジャーノンに負けるほど。そんな彼にとって周りはみんないいひと、 この世は愛し愛されて回っている輝く世界。 そんな彼が脳の手術によって知能が急激に向上したら何が起こるのか。 シェイクスピアやドストエフスキーを味わえるようになり、世界の奥深さ、美しさを 感じられるようになったのは素晴らしい。 だが、それまではいい仲間だと思っていた人たちから実はずっといじめられ からかわれ続けていたことに気づいた時の驚き。この世はいい人しかいない信じていた 世界観が壊れ、違って見え始めた時の喪失感。これには切ないことこの上なかった。 さらに性の目覚めも課題となる。それまで教師だった女性への愛を意識し告白したとき、彼女は言う「 私はあなたが成長して初めて出会った女性よ。だれでも先生には恋心をいだくものよ。 もっと成長したら私に魅力を感じなくなるわ。もっといろんな女性と出会いなさい」 相思相愛のようでもそれを自然に共に育むことが難しい状況は哀しい。 短期間で知能が発達した彼には通常の青春の成長過程を生きていたなら得られたであろう感情の抑制や 中庸や妥協の心が持てない。そのために目の前の不正な行動や社会悪を性急に正そうとしたり、周囲の人を見下すようになる。 とうぜん周囲との軋轢は強まる。 そんななか、天才としか言いようのないレベルまで達していた知能が急激に低下する兆候が見えた時、今度はどんな事態になるのか。 物語の終わりは切ないがみごとだ。 「アルジャーノンのおはかに花束をそなえてやってください」というチャーリーと 自分の気持ちが一体化しているような思いにさせられた。 手術などしなければ6歳の知能のまま穏やかで幸せなまま人生を終えたことだろう。知恵の実を味わったおかげで人生の喜怒哀楽をいやというほど味わわされ、はては 元の日々よりもっと悪い状態になってしまった。 いったいどちらがよかったのだろう。 「どちらも同じくらいによかったような。いや、苦しみも味わうけど、やはりひと時でも知の世界を味わった人生の方が...」という声が聞こえそうな。 ハッピーエンドではないけれど、心が浄化されるような思いを再び味わった感があった。

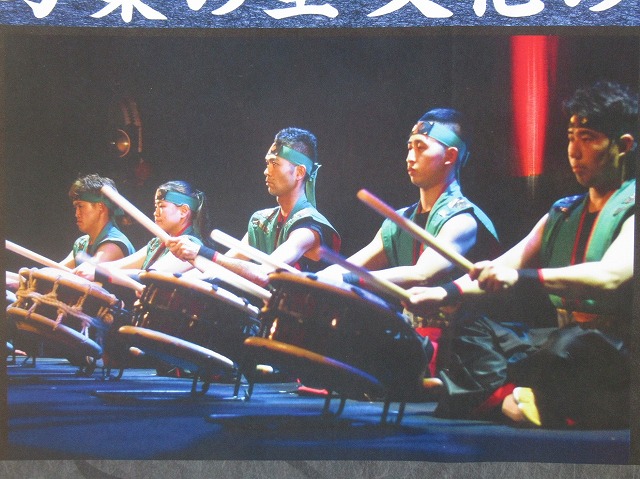

「1987年に知的障がい者の余暇サークルとして発足。今では日本全国、および世界を舞台に年100回以上の公演や講習活動を行っている」とのこと。 公民館は老若男女入り乱れて超満員。まさにプロの技を堪能させていただいた。 途中、自己紹介を交えて語る場面もあり、用意してきた文を読みつつ「支援学級にいます。最初は音の強弱が難しかったけど、だんだんできるようになりました。演奏は体が覚えているので 失敗しない自信があります。聴いてください」などの言葉があった。 会場から希望者が壇上に呼ばれて一緒に演奏する場面もあり、いい時間をいただいた。感謝。 6月7日(土曜日) 今朝は、聴きなしでは「テッペンカケタカ(母はタンタンタケジョと)」と記されるホトトギスの声で目覚めた。時計を見ると4:48。 まだ起きるには早いと目を閉じたのだが、すぐに今度は「ホーホケキョ」の声が。 4:58だった。 普段は6時過ぎに起きるので、ウグイスがいつ鳴き始めたのか気づかないことも多い。 4月初めには6時ちょっと前だった泣き始めの時間は 知らぬうちにもう5時を切っているのだなと感心した。

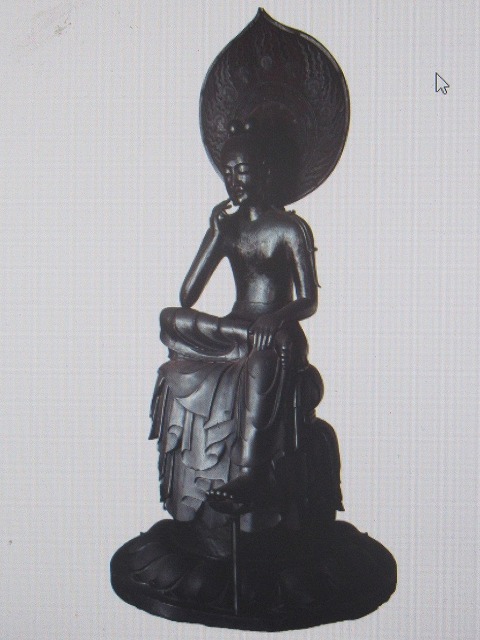

2週間ほどのあいだにつぼみだったジャンボニンニクは花を咲かせ、バラとブラシの木はほぼ散ってしまった。 オルレアやひなげしも終わりが近くなり、かわってテッポウユリが満開となってきている。 ゆっくりだけれど時が過ぎ、季節が進んでいるのが感じられることだ。 6月6日(金曜日) 飛鳥時代の「百済観音」(7C前半~中期)や平安時代末の「大日如来坐像」(運慶作 12C末)は静かで重厚な美しさだ。 これらを作った人々の思いについて、紹介する学芸員の一人の言葉が印象に残った。 「神々は人間の祈りがあってパワーアップする。 (これらの仏像などには)神や仏に最高のものをささげて力を増してもらい、 それで人間を守っていただこうという祈りが込められているのではないか」。 観音菩薩や大日如来、阿弥陀如来、弥勒菩薩など仏はその存在そのものが神秘な偉大さをもつと思うのだけれど、それに対する人の祈りによってさらに偉大さや 力が増すという言葉にはうなった。 昔読んだ本での「死者は生者が思い起こし語りかけることで存在を得、力を得る。そしてその力を生者に送り続ける」との言葉が思い起こされた。

各お寺のお堂のなかで静かに拝顔するのが一番いいのだろうけれど、多くを一緒に見ることができるのはまた違ったありがたさがある。 中宮寺の菩薩半跏像(7C)は後期展示とのことで見られず残念だった。5年ほど前に拝顔めざして中宮寺に行った時も「お留守」だったので、 お目見えの機会を逃したのは2回目。生きているうちに3度目の挑戦ができるかどうか、はたして。 6月5日(木曜日) 例としては、「煩悩即菩提」(「煩悩は菩提の種」「煩悩なければ菩提なし」ともいう)。 煩悩とは想い、わずらい、悩み、苦しみのこと。菩提とは悟りのこと。人は迷い苦しみから仏の教えによって悟り目覚めるのだけれど、 迷いがあればこそ悟りに向かう縁(えにし)も生まれてこようというものです。煩悩の迷いがあってこそ菩提の悟りがある。 理解が難しいような、深い真実が語られているような緊張が走る心持ちとなった。 格言には仏教や僧侶への皮肉や揶揄も多い。 例としては、「仏の顔も三度まで」 「坊主の朝寝」 「坊主のお経嫌い」 「坊主の無信心」 「坊主憎けりゃ袈裟まで憎い」など。 「坊主の丸儲け」「地獄極楽金次第」 「冥途の途も金次第」 「地獄の沙汰も金次第」 「仏の光より金の光」などお金に関するものも。 皮肉や諧謔に満ちているけれど、仏教文化、仏教の行事・習俗が庶民生活のなかに深くなじんでいる証として受け止めたい。 多様性に富んだ人間生活、社会生活の喜怒哀楽、善悪、正邪、清濁、これらあらゆることを含めた内容が格言に込められているのでは、と。 思わず吹き出したり、うんうんとうなずいたり、いい30分だった。 あとで調べてみると、「以心伝心」 「会うは別れの始め」 「嘘も方便」も仏教由来の格言だとのこと。

1000年ほど前、紫式部も訪れたことがあり、かつ「源氏物語」でも舞台として描かれているとのこと。それを示す歌碑もあって、なお感慨が深まった。 室生寺はやはり「女人高野」という別名のインパクトが強い。名高い真言密教の道場として信仰を集めると同時に、当時は稀な、 女性も参詣を許された真言寺院だったとのこと。 門を入ってから五重塔、奥之院までずっとシャクナゲの道。奥の院までは遠く、階段登りは疲れ切ってしまったけれど、この花のやさしい色に力づけられた。 6月4日(水曜日)

青空と海に映える白だ。純白というよりはすこし緑が混じったようなクリーム色で、気持ちが和む色だなと思う。 花期が短く、かつすぐに梅雨になるので、こんな青空の下で眺められるのは数日だろうなといとおしくなる眺めだ。 6月3日(火曜日) 彼はアフリカで1986から8年間宣教活動をしており、それが教皇から枢機卿に任命された一因ではとのこと。 彼がそばで見ていた教皇は、環境問題や難民問題への関心が強く、戦争や核兵器への反対の姿勢も明確だった。「すべての命を守る」ことに心を砕いた。 教会は現実社会に生きているのでやはりどうしても妥協してしまう。政治的な課題だとか社会的な雰囲気だとかで、どうしても、まそこまでは 仕方がないだろうと言ってしまうけれど、教皇フランシスコはそれを言わない人だった。頑固と言われるくらいに、自分が信じていることを はっきりと明確に示す人だった。 1965年の第二バチカン公会議以降、教会は中世から引き継いできたような王様と貴族と庶民みたいな関係から現代社会に生きる教会になることを目指した。 教会は建物があって日曜日に行くだけでなく、人生のなかで24時間365日共にいる人の集まりなんだ、神を伴いつつ旅をしている共同体なんだ、と。 180度違う方向に転換したので難しいことだったと思う。実現化していくために様々なことがなされてきた。この60年間で実現できたこともあるし 出来なかったこともある。 でも、この方向を確立するために具体的に歩みだしたというのが、教皇の一番の大きな遺産ではないか。 教皇がはっきり示したのは、キリスト教だから何々教だからというのではなくて、人間として生きていくうえでやはり 人間の力には限界があるんだ、人間がすべてコントロールできるわけではないんだ、やはりそこにはわれわれを超える 超越する存在があるんだ、その前でわれわれはどう謙遜に生きていくのか、やっぱり互いに弱いものだからこそ 助け合わなければならないんだということ。 そんな意識がやはりいま現代社会に絶対必要だと思います。 これから先もさまざまな災害とか起こるでしょうし、経済的な問題も起こるでしょうし、そいうなかでやっぱり互いに 助け合っていく、自分で何でもできるんではないんだ、やっぱり自分たちは超越している存在の 前で小さいものなんだという、そういうこころを持つことはとても大切なことだと思うんです。それで人間の小ささとか人間の 弱さというものかをはっきり自覚して互いに助け合う世界を築いていけたらなと思っています。 同じくNHKラジオ、「ニュースで学ぶ現代英語」の「新ローマ教皇にレオ14世」(5月28日)では、史上初のアメリカ合衆国出身者が新教皇に選ばれた背景が 考えられていた。南米のペルーで長く宣教し、ペルー国籍を取得している。それも選出の理由の一つではとのこと。 菊地氏の前教皇への評価とも合わせて考えると、これから進んでいく方向が見える気がした。

「花の島」と言われるだけあって、種々の花が咲き乱れていることだ。 みごとな夜空だったようで、星がきれいに映っている。遠景を見ると島であることを忘れるくらい遠くまで山が連なっていることだ。 一度は絶滅したトキ。今は数百羽が佐渡に生息しているらしい。自然の豊かさの指標にもなると思うので、元気でいつづけていてほしいものだ。 6月2日(月曜日) 「(教皇の12年間の活動を振り返って) 調停者(自らやその陣営の利益を考えず、対立する双方の仲を取り持とうとする)として世界中を旅し続けた印象がある」。 「彼ほど貧しい人、弱い人に学んだ人はいない。(高みから助けるというのではなく、そばに寄り添い学び続けた)」。 「世界に70億を超える人たちがいて、しかもさまざまな状況で生きている人たちがいる。その人たちにある特定の宗教が伝わっていくことが大事なのではなくて、 本当に光がその人に届けられることが大事だ。それが宗教の役割であって、われわれはあまり強く宗派性っていうものを表現していくと 宗教が託されている本来の役割っていうものを忘れてしまう。そのことは教皇はよく理解し、承知していたと思いますね」。 「『教会はすべての人の家だ』と彼は言った。キリスト教を信じる人も信じえない人も、もっと言えばキリスト教を知らない人もそういう 人もすべてふくめて、キリスト教会っていうのはそういう人の家にならなくっちゃならない。だから、あなたがキリスト教を信じるんだったらこの家に 来なさいってうのとはぜんぜん違う。このことはもっともっとわたしたちは考えていかなければならないし、なぜ彼がそういうことを言わねばならなかったのか、 そしてなぜ言ったのか、どういう状況が彼にそう言わしめたのか、それを考えなければいけないんじゃないか」。 「(若松さんが教皇から受け継いでいく指針があるとしたら、との問いに) とっても素朴で シンプルなんですけどね、目の前の人を大事にしたいですよね。目の前の人を大事にするってほんとに素朴で忘れがちなんですけどね。大事にするって いうのはどういうことかっていうと、ほんとに小さな声をかけるだけでいいんですよ。で、声をかけ忘れている人に声をかける。われわれはそういう 素朴な行為から自分でも考えていなかったような何かをなしうるんだと思うんですよね。ぼくは壮大な耳に聞こえがよいような思想は あまりわれわれを幸せにしないと思っているんです。だから、自分のほんとに今日できること、そして自分ができるというよりも、人と、他者ですよね、 他の人との間で起こること、そこから歩みを進めていくほかないんだ。 彼はとっても大きな影響力を持ちましたけど、日々の素朴な営みの 意味ってものをやっぱりわれわれに見つめなおさせてくれた、そういう人でもあると思うので、ぼくはそこから始めていきたいなと改めて思ってます」。 若松氏が教皇に見たのはカトリックのまたはキリスト教の指導者だけではない。すべての人にどう生きてもらいたいか、 どうあって(存在して)ほしいかを考え続け伝え続けた人として記憶にとどめていると思えた。彼が教皇から受け継いだ指針と考える「目の前の人を大事にしたい」、 「声をかけ忘れている人に声をかける」。素朴でシンプルだけれど、その困難さも改めて感じた。

掘ったジャガイモを種芋として出荷できるかを判別しながら選り分けていく。 知人も一緒に参加してくれ、作業しながら昔のことをあれこれ語り合った。60年ほど前の子ども時代や小中学生時代はこんな光景が毎日続いていたことを 思い出した。 その頃、1960年頃のわが村の人口は300人を優に超えていて、畑も往来も人であふれかえっていた。それが今は10数人が暮しているだけだ。 寂しさ極まれりという感じの日々。そんななか、昨日はひととき昔を思い出し語り合えて至福の時間だった。 6月1日(日曜日)

陽が沈む時間に時計を見るともう19:30近く。こんなに遅くなったのだと感慨深い。春だなと思っているうちに日はどんどん長くなり、夏至が近づいていることだ。

|