|

3月31日(月曜日) 「夜更けより静かな場所」(岩井圭也)はこの冒頭の言葉からもうワクワク感やミステリー感に満ちていた。 とある街の古書店で開催される深夜の読書会。 それぞれに夢や生きがい、鬱屈などを抱えている大学生、フリーター、サラリーマン、個人事業主などがそれへの参加メンバー。 彼・彼女らが本を通して、感想を述べあう場を通して、そしておたがいの関りを通して、それぞれの歩む道を探っていく。 本が持っている力を、そして人との関わりの意味を見直すことを促された作品だった。

フリージアは昨年は植え替えが出来ずそのままにしておいたのが元気に咲いてきている。ありがたい。 オダマキは2年草で種まきして1年目は咲かず、2年目に咲いてくる不思議な花だ。今年はその2年目にあたる。青紫の楚々とした花を咲かせてくれるのが楽しみだ。 3月30日(日曜日) 序章では小3の男の子の母が病死する。今は中3になった彼。父は困窮する子どもに無料で食事を提供する「子ども食堂」を切り盛りしている。 典型的なお涙ちょうだい、清く正しい人たちの物語でイマイチかなと思いきや、学校で、父の食堂で争いあり、いじめあり、心の通い合う交流ありとテンポよく気持ちよく読み進ませる。 級友との一夜の海への逃避行は自分が中3の主人公になったようなドキドキ感があった。 物語(小説)はこんなにも人の内心を浄化させ元気づけてくれる作用があるのだなと感謝。

この2か月ほど緑豊かなままで草むらの中でじっと耐えてきた浜ウド。ついに首をもたげてきた。今は膝くらいまでしかないが、 数日で一気に腰や胸付近の高さになるのではないか。その後に咲いてくる花も楽しみだ。 3月29日(土曜日) NHKラジオ「ニュースで学ぶ現代英語」3月20日(木)のタイトルは「アップル株主総会 “多様性重視”を継続」だった。 最近、多くのアメリカ企業が、トランプ大統領からの批判を受けて「多様性、公平性、包摂性」(DEI= diversity, equity, and inclusion)への取り組みを見直し、廃止している。 そんな傾向の中、アメリカのIT大手アップルの株主たちは、その廃止を求める提案を却下したというニュース。 2月25日にオンラインで行われたアップルの株主総会で、保守系のシンクタンクがDEIへの取り組みは企業に「訴訟や風評、そして財務面」のリスクをもたらすとして廃止を提案した。 この提案は株主の98%が反対を表明して否決された。その後アップルの経営者は「アップルの強さは多様な背景や視点を持つ人々が集まって革新を起こし、「魅力的な ものを生み出す」ことにあると述べた」 多様性を尊重しつつ開放的に生きる風潮がどんどん失われていっている今の風潮。その方向に待ったがかけられた気がして、ちとうれしくなった。

ちと寂しいが、季節が進み春がたけなわの方向にいっている証拠なので耐えるしかない。

日野から確か2年前に持ってきたヤマザクラ。当時は50センチほどだったのがもう2メートルを超え、初めて花を咲かせている。生命力が強く、かつ成長も早い植物なのだろう。 3月28日(金曜日) フランス革命のさなかの1794年に廃止された奴隷制は1802年、ナポレオンによって復活させられた。これを拒むカリブ海、グアダループの元奴隷の人々は反乱を起こしたが、フランス本国から送られて きた軍に包囲されてしまう。前者は降伏よりは死を選び、全滅させられる直前に以下の文書を残した。 「啓蒙と哲学の勝利により不朽なものとなった世紀の中のこの上なく晴れ上がった日々に、同じ不幸に苦しむ一群の者たちが滅亡させられようとしている。 いま彼らは後世に向けてその声を高らかに上げざるを得ない。この世から自分たちが消えてなくなろうとするまさにこの時に、自らの無実とその不幸を後世に告げ 知らせるために。 おお後世よ、私たちの不幸のためにひとすじの涙を流してほしい。そうすれば私たちは満ち足りた思いで死んでいけるだろう バステル司令官 (ルイ・)ベリクレ」」 講師の逸見龍生氏はこの言葉を「革命の理念と現実との矛盾を鋭く告発する宣言」だと述べていた。 「「自由・平等・博愛」をめざして革命を起こし「晴れ上がった日々」を実現したはずの国が 今はそれを抑圧する側に立っている。それに対し、「滅亡させられようとしている」自分たちこそが革命の理念を体現してことを後世の人々に伝えたい。死を超えた対話の可能性を、 すなわち歴史的正義の実現を信じたい。 この宣言は未来の読み手の共感を願う遺書としての性格を持っている」 こんな歴史の二転三転のなかで翻弄されつつ、なお戦い続け、死んでいった人たちの言葉。「ひとすじの涙を流してほしい」の重さは大だ。

アイリスはまだ数輪。こちらは青紫や黄色が混じっているけれどやはりキリっととしている花だなと思う。背景の菜花はもう終わり近くで寂しい。 ツバキももう満開を過ぎて散り始めている。 3月27日(木曜日) 1789年のフランス革命勃発後に出された「人権宣言」。これは男性の権利しか認めていないとし、彼女はそれに抗議して1791年に公表したとのこと。 「第1条 女性は、自由なものとして生まれ、かつ、権利において男性と平等なものとして生存する。社会的差別は、共同の利益にもとづくのでなければ、設けられない」 「第10条 何人も、たとえそれが根源的なものであっても、自分の意見について不安をもたらされることがあってはならない。女性は、処刑台にのぼる権利がある。同時に女性は、その意見の表明が法律によって定められた公の秩序を乱さない限りにおいて、 演壇にのぼる権利を持たなければならない」 「人権宣言」の「人(homme=人間、男性)」を「女性」に、「宗教的」を「根源的」に変えて女性の権利を考慮するよう訴えた。また、女性も男性同様裁判にかけられ処刑されて いる現状を逆手に取り、だったら同じく「演壇にのぼる権利」(意見を述べたり、政治に参加する権利)も認められるべきだとした。 が、彼女は1793年、反革命の容疑で処刑された。処刑したのが当時最も強く平等を唱えていたジャコバン派であることには、頭を殴られる感がした。 その後彼女は忘れ去られ、再評価が始まったのは約200年後の1900年代終盤だとのこと。 歴史の歩みはゆっくりであること、自分はたまたま男性であることなどいろいろと考えさせられる番組だった。

今朝は小雨で雲が厚いせいだろう、嵯峨ノ島はほとんど見えなかった。 強風なのだが海に向かう風のせいだろう、波はそう高くない。それを見越してか、車で来た釣り人が磯で竿をたれていた。 3月26(水曜日) 3月25日(火曜日)

今年のツバキは花数が多い。ツバキの実は3年ぶりの豊作か。

知人にいただいた手製のコーヒーカップ。コーヒーだけでなく、紅茶、日本茶、牛乳、野菜ジュースを飲むのにもつかわせてもらっている。ガラスコップとはまた違う味わいだ。 3月24日(月曜日) これまでは、この作品はモーツァルトのオペラ(歌劇)で女たらしの貴族とその従僕で結婚直前のフィガロのわたり合いの物語、くらいしか知らなかった。 その貴族の妻やフィガロのフィアンセなども入り乱れての笑いあふれる喜劇だったような。 が、今日の解説によれば、この戯曲には「フランス革命前夜に人々が抱いていた当時の社会制度への深い失望感が込められているかのようだ」と。 作中のフィガロの独白:「生きるがために商売なら何でも手を出した。運命のお気に召すまま、今日は主人、明日は召使だ。俺は何でも見た、した、 ダメにした。そして夢幻は露と消えた。今は白々とした現実が見える」 解説では、「ここには夢を抱きながらも身分差別のなかでそれをあきらめなければならなかった一庶民の苦しみが端的にあらわされている。 生きるために次々と仕事を変えるなかで感じた深い絶望感が、深い思想と内面性が描かれている」と(適宜省略など)。 そんな視点で見たら、この歌劇もずいぶんと違ったものに見えるだろうと感じられた。

海では定置網の漁をしており、カモメが周りに群れていてのどかだ。 3月23日(日曜日) 八甲田山のふもとで、4メートルほど積もった雪の下に埋められていたリンゴ約3万個を掘り出すイベントが行われたとのこと(実施は2月末)。 約2か月間貯蔵されてきたリンゴは甘みが増し、かつジューシーとのこと。 全国のスーパーマーケットで販売されるとのことで、もし目についたら食べてみたいと思った。 話変わって、この番組の最後に「2024年度の学習は、今週で完了となります」との言葉があって驚いた。 もうそんな季節。もうすぐ2025年度が始まるのだなと気持ちが引き締まった。

ユリは一番早く咲くテッポウユリもまだまだ丈が小さい。2か月ほど先、5月末にはまっ白な花を咲かせてくれるだろう。 3月22日(土曜日)

黄砂のせいだろうか、雲はないのだけれど日は海には入らず、水平線よりずっと上でうす闇の中に消えてしまった。 3月21日(金曜日) そのなかで、「普段、私たちが英単語の「意味」と呼んでいるものは、厳密には「訳語」です」との解説には驚いた。 これまで英和辞書をひいて英単語の横にある日本語は「意味」だととらえていたので。 さらに、英語「学習者にとって大切なのは、その単語の「概念」そのものをつかむことです。概念は、文章の中にのみ現れます」とも述べられていた。 その例として日本語では「提供する」と訳されるofferとprovideの使い分けの例文が紹介された。 My friend offers tea when I visit. The hotel provides tea for all visiteres. この二つの文からofferとprovideの概念(意味)やニュアンスの違いを見ると、前者は個人的な行為、後者は公的なサービスの面が強い、とのこと。 外国語の単語の意味やニュアンス、使い方はこんな風にして頭に入れていくべきなのだなと目からウロコが落ちる感がした。

少し日陰でもカラーやクリスマスローズも咲いてきた。

大きく育ったツバキの下ではキャットミントが新芽を出している。冬はほとんど茶色一色、枯れてしまったかの心配していたのでうれしい。 3月20日(木曜日) 「One World」では中学校の卒業アルバムに担任の先生が書いてくれた言葉が話題となっていた。「来たときよりも美しく そんな人生を」。 それをみた中学生の父は、この世をより美しい世界にしてバトンを渡すのが大人の役割かなと考える。 「「福」に憑かれた男」はほんの小さなことでも世のために何かをしている人には必ず「福の神」が憑くという物語。彼はとり憑いた人に苦労や試練も与えるが、 それらを通して学び乗り越える中でついには幸福になれるように計らう。 世の中の矛盾やつらい状況と苦しみを個人の試練と幸福への道筋と並べて考えるのはちとごちゃ混ぜではないかとも思う。個人の在り方に目を向け過ぎると社会の変えるべき 面への視点がおろそかになる危険性もある。が、一庶民としてはよりよい道筋に寄与するには 身の回りから始めるしかないというのも正しいと思える。 喜多川泰氏はそんな思いで彼独特の小説を書き続けているのかなと感じられた。時に、あまりに「清く正しく美しく」過ぎるとの批判を受けるのも覚悟して。

朝日は穏やかに上り、トンビは海面近くを滑り、西の空にはずいぶんと欠けてきた20日月が雲の上に浮かんでいた。あと二日もすれば下弦の月になる。 3月19日(水曜日) 尊敬する恩師の「最善説」(Optimisme)を信奉する若者が、世界を回って現実を見るうちにそれに疑問を抱いていくという内容だとのこと。 Optimismeは楽観主義とも訳される。18世紀半ば、この世に様々な苦しみや悪が存在するけれども全体としては最善のよい方向に向かってるという予定調和説として多くの賛同 を得ていたらしい。 ヴォルテールはこの「最善説」に反論して「カンディード」を書いたとのこと。 「なぜこの世に苦しみや悪が存在するのか」「神がいるのならこんな状態をなぜ放置しているのか」というのは「神義論」として古代から現代まで1000年、それ以上も続いている論争らしい。 ネットを開いてみたら、浄土真宗のお坊さんがこの問題に触れていた。さらに「世界史上最高峰の文学作品と言われる傑作」の「カラマーゾフの兄弟」(ドストエフスキー)は この問題に正面から取り組んでいるとも。 https://shakuryukou.com/2021/08/20/dostoyevsky438/ そこまで深く考える余裕はないけれど、大きな論争なのだなということは心に留めておきたいと思えた。

その足元の枯れ木にキノコがついていた。きくらげに似ている。色といい透明さといい毒はない気がしてみそ汁に入れて食べてみようかとふと思った。が、キノコの知識は なく、まったく毒がないとも言えない。やはり大事をとって、食べるのはやめた。 3月18日(火曜日) 素晴らしい言葉だけれど、でもあまりにも明るくまっとう過ぎて面はゆいと感じることもその時書いた。 最近、「安全地帯」の玉置浩二氏がこれと同じ言葉をタイトルにした歌を作詞作曲していたのを知った。 「悲しいときは空を見て 誰も悪くないと言おう 寂しいときは海に来て もう自分を責めなくていいと言おう うれしい時は風になり 麦を鳴らしてたたえよう やさしい時は「あの人」に 「ゴメンネ」 「ありがとう」と言おう(中略) いつか一つになれる 清く正しく美しく ぼくらは一つになれる」 東日本大震災の後に、こころに浮かんで作った歌だとのこと。 ネットでのこの歌には「100年先も歌い継がれていくであろう 勇敢で美しい歌...」などのコメントがあった。 「清く 正しく 美しく」。なんだか気恥ずかしいと言ってばかりではいかんかなと思わされた。

トンビもそうだが、空を舞う時の姿は流線形というかとにかく美しい。まさに空を飛ぶのにいちばんの、無駄をそぎ落とした形なのだろう。

暖かくなってある時期になると一気にスックと立ち上がって花を咲かせ始めるのだが。あとどれくらいだろう。 3月17日(月曜日)

五島でも野菜の高騰は波及しており、スーパーではキャベツが450円だった。そんな折に野菜をいただけるのは助かる。 つまみ菜はおひたしに、ニンジンはシメジと一緒におこわにした。 3月16日(日曜日) 今回の歌は「LE TEMPS DES CERISES サクランボの実るころ」。 「サクランボの季節になると(中略) 恋人たちはこころに太陽をいだく(中略) サクランボの季節になると(中略) 日がな一日悩み苦しむでしょう(中略) 恋と失恋でつらい思いをするでしょう(中略) 私はいつまでもサクランボの季節と 心に秘めた思い出とを愛し続けるだろう」 恋のよろこびと失恋のかなしみを歌っているけれど、パリ・コミューンの犠牲者を追悼する歌として定着ているとのこと。いつ聴いてもいい曲だなと思う。 今回は有名なイヴ・モンタンではなく、女性歌手のクレール・エルジエールの歌声が紹介されていた。心にしみるしっとりした歌い方ですばらしい歌手だ。 最近来日公演も行ったそうで、また来ることがあれば ぜひ聴きに行きたいと思った。

3月15日(土曜日) ところが、その彼が新年が明けてこの2、3ヶ月ほど、漁師を始めて2年目の息子に漁獲量が負け続けで話題らしい。 息子は30歳すぎ。会社員をやめてのち、この1年間ほどは父の船で一緒に漁をし、 いろいろと教わってきた。昨年末に自分の船を仕立てたので一人で操業するようになり、父とはライバル関係となった図だ。 でも内情を知る人から種明かしを聴くと、実は父が長年の自分の漁場(りょうば)を息子に譲ってあげ、自分はあらたな場所を求めてあちこち探っているのだとのこと。 最近テレビの北欧リトアニアでのキノコ狩りのインタビューで、よいキノコの出る場所は誰にも教えない、結婚相手にさえも教えないことも多いと語っていた。 漁師の彼もこの数十年の積み重ねで海底の起伏や魚が集まる場所を知り、この潮の流れの時はこの付近がいいという漁場を数多く見つけ、 それらを自分だけの釣り場として守りつつ漁をしてきたのだろう。 それをあっさり息子に譲り、自分は60歳を過ぎてあらたな漁場を求めて再出発とは。愛情深さもだが、あっぱれな清々しさを感じた。

菜花はまあ豪快に咲いている。でも今年は栽培の仕方がまずかったようで、勢いは昨年ほどではない。 3月14日(金曜日) 「火花」(又吉直樹)では、漫才師とその先輩が本物の笑いとそのネタを求めて格闘し、芸を磨くようすが描かれる。 でもその意気が高じてふだんの会話さえもボケとツッコミを意識したものとなり、さらにさらにと気持ちが高ぶっていくとどうなるのか。 物語では主人公は日常生活や眠りの間さえも笑いについての問いが頭を離れず、さらに笑い笑われるということの本質にまで思いが及んでくる。 同士である先輩は日常生活は送れない酔狂の人の危険水域にいると感じられる。彼らはどこかで日常と折り合いをつけられるのかつけられないのか。 人を笑わせ幸せにすることについてもだが、芸を極めることの喜びと怖さについても考えさせられる物語だった。

枯草の多い原っぱと墓石群の上で寂しげだ。 3月13日(木曜日) 「いただきます 人生が変わる「守衛室の師匠」の教え」(喜多川 泰)はその言葉の深みをさらに味わわせてくれる、そんな小説だった。 高校を卒業したあと職を転々としている19歳の若者。こんどはある大学の守衛室で働くことになった当初から、 「同僚3人はおじんばっかりで辛気くさい。同い年が大学生活を謳歌しているのを 毎日見てると自分が恥ずかしくなるし、腹が立つ。遊ぶ金がたまったらすぐに辞めてやる」と思う。 そんな彼が食べ物の壮大な連鎖や人間関係の緻密なつながりについて、その意味するところについて伝えられ気づかされ、劇的に変わっていく。 小説の半ばほどまでは語られる言葉がいわゆる「清く 正しく 美しく」過ぎるのではと感じられ、少し違和感があった。 が、それぞれの人となりを、彼らのつながりの歴史を知るにつれて、こころから賛同する気持ちがわいた。彼の小説が 「小学生から80代まで幅広い年齢層から愛され」ている理由が分かった気がした。 「いただきます」 これまで以上にこころを込めて毎食言葉にしたいと思わされた。

まさしく一昨日に記した「日は昇り、日は沈む。元の所に急ぎゆき、再び昇る」(コヘレトの言葉)のとおりだなとまた感激新た。 3月12日(水曜日) これまでは自分が住んでお世話になっている自治体が困るのではと思って、この制度を利用したことはなかった。 今回、東日本大震災での被害に加えまた山火事の被害できつい状況だ。釜石や大槌へボランティアに行く途中、何度か通ったので少し馴染みもある。 この制度を利用しての災害支援もありかと思えてきた。

やはり春本番が近いのだろう。 本日、黒川清流公園を散策していたらウグイスの声を聴いた。もう練習の段階を超えて本格的で甲高いホーホケキョ。一気に春がきた感がした。 3月11日(火曜日) 最近、むかしは「伝道の書」と呼ばれた旧約聖書のある巻が、今は「コヘレトの言葉」と訳されているとの新聞記事を見た。気になって、数十年ぶりにその部分を読んでみた。 「空の空、空の空、一切は空である。(中略) 一代が過ぎ、また一代が興る。地はとこしえに変わらない。 日は昇り、日は沈む。元の所に急ぎゆき、再び昇る。(中略) すでにあったことはこれからもあり すでに行われたことはこれからも行われる。 太陽の下、新しいことは何一つない。」(聖書協会共同訳 2018) 「空(くう)」が冒頭から使われているのに驚き新ただった。 調べると、「空」は仏教の根本概念で「すべての存在が実体を持たないという考え」とあり、バラモン教の根本思想は「ブラフマン(梵 宇宙の原理)とアートマン(我) が同一であるという考え」とある。両方とも「我」にこだわり過ぎないということなのだろう。 キリスト教の経典である「旧約聖書」にも似た思想の「空」という言葉が使われているのは、この3者に共通する何かがあるのだろうと思えた。

加えてカモやシラサギ、アオサギ、その他の小鳥も多くみられて散策がより楽しくなる。

奥にある建物が見えたりで少し興ざめだ。残念だけれど山の管理のためには仕方がないのかな。 3月10日(月曜日) 「去年12月27日に発見されたもので、大きさ(直径)はおよそ40メートルから90メートル。 ESA=ヨーロッパ宇宙機関の天文学者らによれば、 この小惑星が2032年12月22日に2.2パーセントの確率で地球に衝突する可能性があると発表した。 この大きさの小惑星は平均すると数千年に一度の割合で地球に衝突しているということで、衝突した場合、地域に深刻な被害を与える可能性がある」 8年後の衝突する日まで示されていて、可能性は少ないと言われてもなんだか緊迫感があることだ ニュースではもしもの場合はミサイルをぶつけるなどして軌道を変えることも検討しなければという議論もあった。が、その後、衝突の可能性はほぼないとの発表が。 これには世界は一致して協力できそうだ。地球内の気候変動や災害、戦争などについてもうそうであればと祈る。

いつものことながら、木の根元はそれぞれの表情を持っているのに感心する。 3月9日(日曜日) 福島県浪江町。原発事故で出荷することができなくなった牛を今も飼い続けている吉沢氏のインタビューが中心。 牧場に戻ることが許可されたとき、「どんな命も意味があって寿命まで生きるべきだ」との信念で牛を飼い続けた。そのとき500頭ほどいたのが、 もう300頭以上が寿命を終え残るは185頭。 当初はボランティアがたくさん来て牧場を支えてくれたし、都会に出て原発の責任を問うイベントにも数多く出演した。 が、いまボランティアは急減し、さらに牛たちのエサを工面するお金もままならなくなってきた。 「いずれ風化する。人は嫌なものはできるだけ見たくない。自己防衛本能だよ」 自分も迷う時がある。「(出荷もできない牛を飼っている)自分も存在することの意味がないんじゃないか」 「存在する意味が非常に揺らいじゃう。意味がないことの意味がどういうことなのか。ここに踏みとどまることの意味は何なのか」 「意味がないことが分かったときの意味だよ。哲学的な迷路になる」 そんなことを語りながらも、365日休めず明け暮れる日々。 肉牛として生まれ2年ほどで命を終えるはずだった牛が20歳を過ぎても生きていて天命を待っていることについて、日々の食卓でいただく肉について考えさせる番組だった。 この放送から1年が過ぎた今もやはり変わらない日常が続いているのだろう。本人、牛ともに体調管理を祈る。

夕は陽が沈んだ後、こちらは墨色や黒の中に金色など輝く色がみえて明るさが際立つ。 3月8日(土曜日) 昨日記した「時代は変わる」は彼らのアルバムで知り、ずいぶん長い間ポール・サイモンが作詞作曲したものと思っていた。 70歳となった今、彼らの歌で心にしみてくるのは「冬の散歩道」と「旧友」だ。 ”古い友だちどうし 公園のベンチに 寄り添って座っている(中略) 君は想像できるかい 何十年かあと 僕たちがそんなふうに座っているのを 70歳になるなんて なんて不思議なんだ(まるで想像がつかない) 共に過ごした思い出は輝いてるけど (老いの)恐れもいっしょに味わっているなんて ”「旧友 Old friends」 10代にこの歌を聴いたときはまさにこの歌詞の通りで、自分が70歳になるということが想像できなかったし、当然70歳のようすもまったく浮かばなかった。 いま現実にその齢になってみての感想は。 たいして不思議さはない。10代から今日まで、それぞれの日の喜怒哀楽に没頭しながら日々の営みが淡々と続いてきた。 いつのまにか知らぬ間に70歳になっていた、という感じか。 インターネットでこの曲を聴いてみたら、ある方が以下のコメントをしていた。 「高校生の頃、寂しいけれどとても好きな曲でした。 今や How terribly strange to be 70 です。 memory brushes the same years Silently sharing the same fears いずれこういう時が来るんですね」 まさしく同感。

今年は菜花の食べられ方がすごい。寒さで例年より食べ物が少ないせいだろうか。 3月7日(金曜日) ありたい自分であり続けることにこだわる若者が当時の社会の流れに共感し、フォークの貴公子と呼ばれるようになる。が、だんだんとそれを重荷と感じ、反抗し 変わっていく姿が描かれている。 ボブ・ディラン。まだデビュー直前の19歳でフォーク界の大物を見舞う場面からはじまり、その後の嵐のような4年間と変化のようすは胸の熱さとともに痛みも感じる。 How many seas must a white dove sail Before she sleep in the sand ? (中略) The answer, my friend, is blowin' in the wind " Blowin' in the wind " いったいいくつの海を渡れば 白鳩は 砂の上で休めるのだろう 答えは、友よ、風に吹かれている 「風に吹かれて」 And there's no tellin' who that it's namin' For the loser now will be later to win ' Cause the times, they are a-changin' " The Times They Are A-Changin' " 誰が選ばれるか分からない 今は敗者でものちには勝者になるかもしれない なぜなら時代は変わりつつあるから 「時代は変わる」 昔見たテレビ番組で、彼をノーベル賞に推薦した理由が、古代ギリシアの吟遊詩人を引用しながら述べられていた。 当時は詩と歌が同じ言葉であり、詩人は同時に歌手だったとのこと。 「詩神(ミューズ)よ 私の中で歌い 私を通して物語を伝えてくれ」(ホメロス) 映画で描かれた時代からはや60年が過ぎた。83歳となった今も現役の彼はそんな思いで歌い続けているのだろう。

いつも北西方面に見えている奥多摩の山々はまったく見えず。東方面の都心のビル群も何も見えずで、見えるのは近場のみ。なにやら狭い世界となった。 3月6日(木曜日) 他人に打ち明けにくい悩みを抱えた人、生き辛さに苦しむ人に寄り添えるのは誰なのだろう。それは聖人君子の心を持った人や愛にあふれる人というより、 同じ辛さを持っている人、またはそれを自分の内部に自覚している人かもしれない、と感じさせる物語だった。 人が心を寄せ合う気分が高まるクリスマス直前から新年という時期、家族の事情で寄宿舎に居残ることになった生徒は盗みや暴言をはく自他ともにワル。 共に過ごす役回りになってしまったのは傲慢で愛情に乏しく同僚からも生徒からも嫌われ憎まれている初老の教員。 お話の終盤、生徒が自業自得の行いで親からも見捨てられ退学、または精神病院に送られる寸前になる。愛するのは古代の歴史のみで、 目の前で生きている人間や世間を嫌悪している教員はどんなふうに動くのか。 はたしてクリスマスや新年の魔法はまだ効果を持っていて、奇跡は起きるのか起きないのか。 単純なハッピーエンドとはならない。それでもなにやら温かさの残る秀作だった。

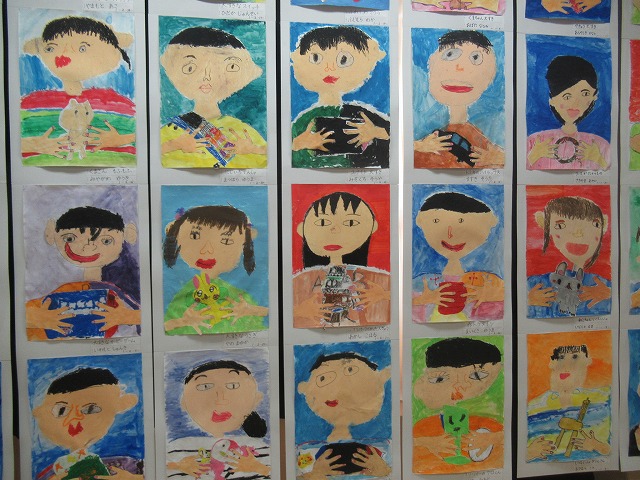

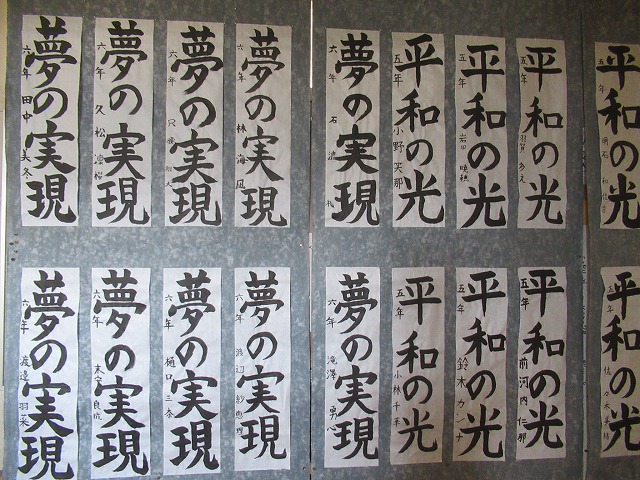

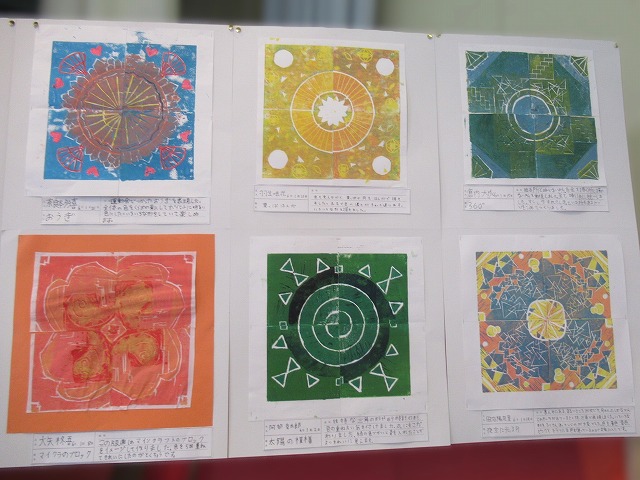

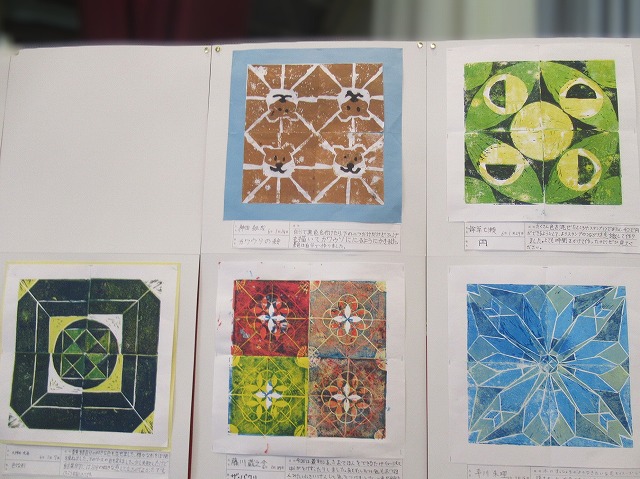

まさに目を見張るというか、こちらの目が丸くなるみごとな作品群。自分の小学生時代を思い返すと考えられない技巧や色遣いのすばらしさ。加えて発想の豊かさが段違い。 美術館に行ったのに劣らない感動をもらった。 偶然、上に記した映画のなかで ”子どもは誰でも芸術家だ。問題は、大人になっても芸術家でいられるかどうかだ”というピカソの言葉が紹介されていた。 ほんとにそうだと実感しつつの豊かな時間だった。 3月5日(水曜日)

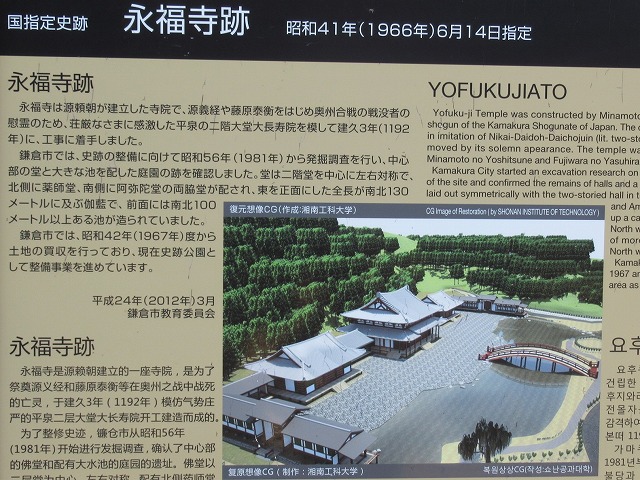

鎌倉宮(大塔宮)では梅や桜がみごとだった。 祭神の護良親王については、ここでの説明では「足利尊氏の陰謀」によって幽閉と記されていて、視点によって歴史は違って見えるのだなと再確認だった。

この後、源頼朝の墓所も見学した。そのすぐそばには島津氏と毛利氏の祖先が一つの墓所内に祀られているとのことだった。江戸幕府を倒し明治維新をなした2大勢力とされる 薩長同盟はそんな古い時代から兆しがあったのかもとの説明には考えさせられた。 3月4日(火曜日)

北鎌倉駅から天園ハイキングコースを経て鎌倉駅まで計5時間ほどの歩き。山歩きのコースは思ったよりも急な上り下りがあり、いい運動になった。

野生のリスはツバキの花をもいでは蜜を吸っていた。トンビは弁当を食べる私たちから隙あらば何か奪おうというのだろう、こちらをにらみつつ上空をゆったり旋回していた。 弁当を食べた箇所の近くの大平山は海抜159m。鎌倉アルプスの最高峰とのことで高いというべきか低いというべきか。皆の顔がほころんだ。 3月3日(月曜日) 「日本国憲法」が公布された翌年(1947年)、文部省が作った中学1年用の社会科の教科書を復刊したもの。 この復刊をしたとき、童話屋編集者の「まえがき」は以下のように書かれている。 「ここ百年、資源の浪費と戦争の惨禍で地球はへとへとだ。もうこの辺でやめないと、千年はおろか百年だって地球はもちそうもない。 ぼくたちにできることは、三つある。一つは、浪費の抑制。地球は宇宙に浮かぶ小さな星だ。太陽光のほかにはよそからなにも供給されない。みんなで分け合って少しずつ 使うしかない。二つ目は大自然と共生すること。人間が生きるためにはほかの命、植物や動物たちと手をとり合って暮らすこと がたいせつだ。(中略) 三つめは、世界中の国の七十億の人間が、民族や宗教やイデオロギーの対立を超えて、平和に共存する道を探ることだ。人間は過去の世紀で愚かな戦争に 明け暮れた。戦争は多くのいのちを奪い、幸せに生きる人たちの人生を破壊した。そして微妙なバランスに立つ地球の生態系循環を乱してしまった。(後略)」 今から25年前、2001年という今世紀の初めに、新たな出発の気持ちを込めてこのまえがきを書いたのかなと感じる。 25年経った今、地球の人口は10億増えて80億人近くになった。 「ぼくたちにできること」を少しずつでもやっていくしかないと思わされた。

フキノトウは2回目の収穫。いつ食べても独特の苦みがおいしい。

菜花はまだ食べるまでには成長していない。最近の野菜高騰の折、もう少し経ったら緑黄色野菜?として助けてくれるか? 3月2日(日曜日) 心偈は「こころうた」と発音し、柳が短歌・俳句よりももっと短い言葉でかつ古語を使って求道の思いを述べたもの。この短い形式こそが「余白を働かせる」ことができ、かつ 誰でも共有できると考えたとのこと。 いくつかの例があげられていた。 「冬厳し 春を含みて」(冬は厳しい だけれどそこにはもう春が含まれている) 「開かれつつに たたくとは」(たたくまえから救いの扉はすでに開かれている) 「いま見よ いつ見るも」(いつも見ていることでも日々新鮮な気持ちで見よ):(以下は講師の若松氏の解説)いまを大事にし集中してみるとちがったものが見えてくる。 いまという時間に永遠がある)。 「などて豊けし 貧しさなくば」(貧しさを抱えなければ 豊かには生きられない):心偈のなかでも僕はこれを一番大切にしている。ここで貧しさとは私の欲を持たないこと。 私というものを手放し、無私を生きること。そこに 本当の意味での豊かさ、貧しさに裏打ちされた豊かさがあるのではないか。柳は貧は静寂をもたらすのであり、「静寂をおいて真の富裕はない」と述べる。こころの中の静けさ。僕は これを自分の人生のなかで一度なりとも経験できればと思って、この言葉を大事にしています) 柳氏の美や救いへの想いについて、仏教やキリスト教への理解について、その深さがより感じられてくる時間だった。

こんなに近くで見たのは初めて。そう人を恐れる風でないのはうれしい。 いつ見ても、グラデーションのある輝く青と胸のオレンジが素晴らしい。

3月1日(土曜日) 西洋の伝統は人生の目標を自らの中にある真の自分を探すこと、「われわれがそうあらねばならないものに自らなる」ことに置いてきた。 これに対しアジアでは、人間の成長は「自分を捨てる」ことを通じて果たされるという考え方が久しく主流だった。旅はいつまでも続く。目的地に到達することは永遠にない。 よくないと知りつつも単純化してみると、西洋は「真の自分」に出会うことをめざして「内へ向かう」生き方、東洋は自分が自分でしかないことを束縛だと感じて、 今の自分とは違うものになろうと「外へ出てゆく」生き方。 内田氏はこのように述べつつ、自らの合気道修行50年の経験も踏まえて武道的思考・東洋的思想の真髄を探っているようだ。 武道の経験はないけれど、この序文だけでなく本文も読んでみたくなった。

その少し右上、東南東の空にはもうほとんど消えそうな細さの眉月、27日月が浮かんでいた。

同じ方角の夕方のようす。陽が沈む寸前、白銀を混ぜたような黄金色はいぶし金としか表現できないようなしずかな輝きだ。 |