|

2月28日(金曜日) 2月は犬の写真と「犬は話すが、それは聞く耳を持つものにだけだ」(オルハン・パムク)。 この言葉に出会ってからは犬を見る目が変わった気がする。 犬を連れた知人に久しぶりに会い、その言葉を話題にした。連れの小学生の娘さんは「フーン、…(犬の名前)もほんとはしゃべっているのかな」と語っていた。

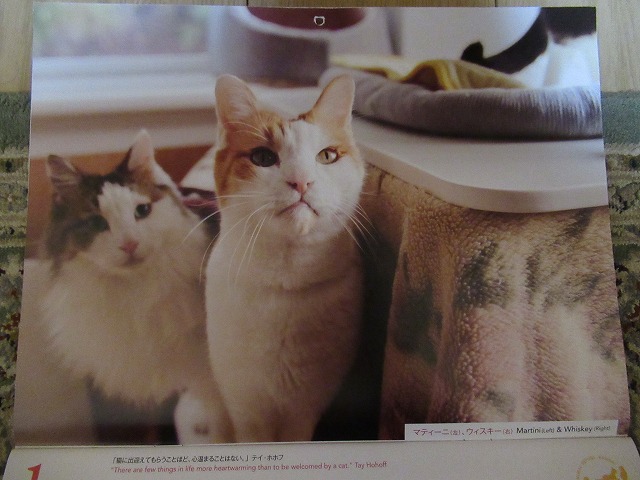

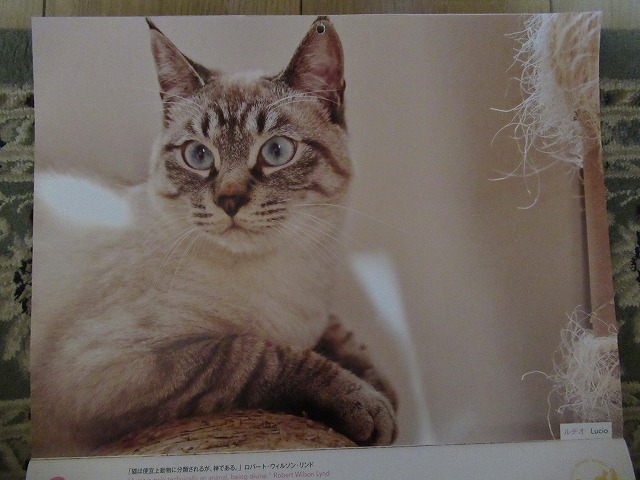

2月:上記。名前はマンゴー。 3月:「猫は便宜上動物に分類されるが、神である」(ロバート・ウィルソン・リンド) 名前はルチオ 2月27日(木曜日) 作られたのは1962年。今から60年ほど前、第2次世界大戦後10数年がすぎ、米ソ冷戦下とはいえ、ケネディ大統領が ニューフロンティア政策を打ちだし、アメリカが世界の経済や民主主義のリーダーとして進もうとする若々しい気概が感じられた時代。 ジョン・フォード監督はそんなアメリカ の方向を映像で表現したかったのではと感じた。 利益優先の牧場主とその雇われ暴漢が暴力や銃の使用によって物事を進めている時代の物語。それに対し道理や法、民主主義で対抗しようとする人たちは 脅され、殴られ、殺されてと負け戦濃厚で ハラハラドキドキだ。最後は詩情豊かな終わり方で、さすがフォード監督。 古きよき時代のアメリカを見た感じで胸が熱くなった。(それに対して今は...と言うとまた暗くなるのでやめる)

真ん中は新宿の高層ビル群など。まさに大都市の夜、不夜城の光景。

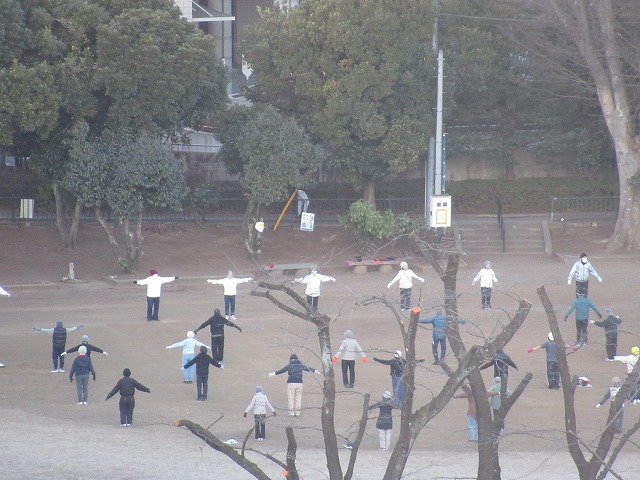

年中無休の朝のラジオ体操は今日も元気に行われている。 2月26日(水曜日) 「専制政治が成り立つためには服従する側を無教養であるようにしむけ、かつ命令する側も無教育であることが必要である」と述べ、当時のルイ14世の統治の仕方を暗に批判している。 よき君主は臣下のさまざまな意見によく耳を傾けていくつかの可能性を比較、熟考、判断していくべきであるのに、専制君主はそれをせず自分の思い通りになるようただ欲し 命令するだけ。 統治者自身の成長や学びがなく、結果として社会全体の停滞をもたらす。 300年ほど前に書かれたものなのに、なんだか今の世界の状況に警告を発しているようだと感じた。有力な大国の指導者は専制君主のようにふるまい、 批判的な意見に耳を傾けない。 自分を支持するメディアを最大限に利用して、人々に真実を知らせず無知の状態に置き、思い通りに動かそうとする。 その結果として理性よりは感情に訴える傾向が強いポピュリズムが台頭している。 社会全体の停滞が続かないよう、モンテスキューの考えや三権分立の思想の重要性が再認識されてほしいものだ。

ここのスイセンは黄色一色。白の中に黄色のかわいい副冠の日本スイセンとはまた違ったあでやかさだ。 イチョウやケヤキと背景の青空はいい絵だ。ときおり配置されている像もいい趣きを添えてくれている。 2月25日(火曜日) 夜になって、NHKで「ウクライナ人ディレクター カテリーナが見た故郷のいま」という番組があり、この日が3年前にロシアがウクライナに侵攻した日でもあると再確認した。 番組は2023年12月放送分の再放送。NHKでディレクターとして働いているカテリーナが、2023年秋、5年ぶりにウクライナに帰省し、1ヶ月滞在する間に家族や高校の同級生その他の人々と再会 したりインタビューしたりの様子が描かれていた。 高校の同級生と10年ぶりに再会し、卒業時に作ったタイムカプセルを開けるシーンがあった。「(10年後には)医師になっている、お母さんになっている、 日本に行ってアニメのコスプレをしている...」など、まさか戦時下にあるとは考えもしない、のどかな夢が書かれていた。 同級生のうち2人がいま戦地で戦っているとのことで、そのうちの一人とスマホで語りあうシーンがあった。6歳から18歳まで一緒に学び、将来の夢はミュージシャンになることだった その男性。「なんのために戦っているのか」との彼女の問いに、「自由のためだ」と答えていた。「自由はすべてだ。(自分のやりたいことを)何でもできる」との言葉は重い。 キーウで両親宅に滞在する間に防空警報が鳴るシーンが何度かあった。夜の時は親は安全性が高い部屋に移動し座ったまま朝を迎えていた。昼間、カフェで警報が鳴った時は 客はみな飲食を中断し、即そこを出なければならなかった。カテリーナも皆と一緒に地下のシェルターに移動し、恐怖というよりうんざりな様子を共有していた。 関連番組では、カテリーナの質問に大学時代の友人、オーリャが答えていた。「私たちのことを『哀れな犠牲者』『かわいそう』とは思わないでほしい。 私たちは皆さんと変わらない普通の人々で、ただ自分や故郷を守っているだけ。そんな私たちのことを少しでも理解していただき、 私たちが1日でも早く勝利を勝ち取って、夢のある幸せな生活に戻れるよう、応援してほしい」 いま急な動きがあり、顔をしかめるニュースが続くこの侵略戦争。ウクライナの人々に有利な方向で進んでほしいと祈る。

マンサクはモジャモジャというか細くておもしろい花びらを輝かせながら青空に映えていることだ。フクジュソウはまさに金杯の趣きだ。 2月24日(月曜日)

これまで深山の趣があり、ちと薄暗いけれども鳥や動物も多くいたこの公園。多くの木を切って明るくなってもそれらが減らないことを祈る。

2月23日(日曜日)

それにしても純白が水に映えることだ。 2月22日(土曜日) April, come she will When streams are ripe and swelled with rain May, she will stay, Resting in my arms again(中略) August, die she must The autumn winds blow chilly and cold September, I remember A love once new has now grown old エイプリルとウイル メイとステイ、オーガストとマスト、セプテンバーとリメンバー。月の名前とその行の終わりの言葉をすべて同じ脚韻にしていてみごとだ。 韻を踏むといえば、フランス語の聖書がまさにそうなっていて驚いた記憶がある。 Ne vous inquietez donc pas du lendemain; car le lendemain aura soin de lui-meme. A chaque jour suffit sa peine.(Matthieu) 各行の最後の言葉は「ランドマン、リュイメム、ペンヌ」。すべて「ン」に近い発音で終わっている。口に出して唱えやすいよう、かつ 覚えやすいようにこんな風に韻を踏んでいるのだろう。 参考までにこの部分の新共同訳は 「だから、明日のことまで思い悩むな。 明日のことは明日自らが思い悩む。 その日の苦労は、その日だけで十分である」 (マタイ6:34)

2月末という今の時期にサツマイモを伏せ込んで芽が出るかは賭けの面がある。10℃を下回ると腐ってしまい、芽は出てこないサツマイモ。マルチやワラ、そしてビニール トンネルを張って腐らないよう対策をとっているのだけれど、それでも強い寒波が襲ってきて最低気温が零下になるとダメな時もある。 その時は暖かくなった3月末あたりに残っている種芋を伏せ込みし直すしかない。植え付けが1か月ほど遅れるので収量も減り、残念だ。

日当たりがいいうえに手入れもていねいなようなので当たり前か。 2月21日(金曜日) 学生時代の初々しい出会い、そしてたぶん一生に一度と思える愛情の交換。そして別れたあと数年が経った今の日々や思いがけない再会がつづられる。 本のタイトルはサイモンとガーファンクルの歌と同じ。内容も以下の歌詞からイメージをふくらませて書いたようだ。 「四月になれば、彼女はやってくる 流れに水が満ち、雨であふれるころ 五月、彼女はそばにいる ふたたび僕の腕の中でやすらぎながら(中略) 八月、彼女は死ぬ 秋の風は肌寒く冷たい 九月、僕は忘れない かつて初々しくいまはかたちを変えた恋」 本自体や映画化された作品を味わうことはできないけれど、大好きなサイモンとガーファンクルを、そしてこの歌を思い出させてくれて感謝。

羽は白がメイン、とがった流線形でトンビとはずいぶん違うことだ。それぞれ移動距離や生活の仕方が違うせいなのだろう。 2月20日(木曜日) 作中、ネパールの現地の人からの雑誌や新聞の記者とその読者への批判というか問いの言葉。 「ある悲劇的な事件に怒り、同情するけれど、もう次の日には別の事件に目を奪われて前の悲劇のことを忘れる。そんな風に消費され忘れ去られる側に本当に思いを寄せているのか?」 それは新聞、雑誌やテレビなどの報道だけでなく、映画や文学にも言えることだろうか。 歳のせいか最近忘れる度合いとスピードが早くなっているのを感じる。そのことも重なって、より考えさせられる言葉だった。

2月19日(水曜日) 7. 家族や友人、ペットとのコミュニケーション(オキシトシン=愛情ホルモンが分泌され、社会的欲求、愛の欲求、承認の欲求が満たされる) 8. 脳トレ(数独やクロスワードパズルなど。脳を活性化させ生活の思考の幅が増大する。エクセターズ大の研究ではこれを50代以上にやらせたところ 注意力、推論力、記憶力の評価が優れていた) 9. チャレンジ(英会話、芥川賞受賞作の読破、フルマラソン... 各自で何でも。脳が未体験の領域に働いて健やかになり、幸福感が増す。ただし、脳は最初新しいことには苦手意識 を持つのである程度は続けることが大事。続けているとある臨界点で一気に理解したり記憶でき、そのとき脳(ヒト)は幸福を感じる) 10. 人生の目標を明確化する(ヒトの脳が獲得した幸せの代表が未来を展望すること。ヒトだけが実体のない未来をイメージできるようになったのであり、 これはヒトに最もふさわしい幸福感を得る方法と言えるかも。9.のチャレンジと同じく客観的なものはなく、各自で決めるしかない。深く思考しなければ明確にならない。自分らしく生きたい、自分でなければ出来ない ことを成し遂げたい...フリーハンドで描くしかない) 11.その他(適度な運動。リラックス。ストレス発散) 1~6までは動物としての人間というか他の生き物とも共有できる幸福感で、簡単にやれる感があった。これが7,8になるとより頭も使うようになり、 9、10では深く考えることが必要だ(11は食後のデザート、お茶っぽく、折に触れてフッと気を抜いての幸福感か) 自分としては、まずは1~6を意識して毎日を過ごしつつ、それ以降は折りを見て考え続けようと思わせられた。

2月18日(火曜日) 2月17日(月曜日) 1. 睡眠(一般に8時間といわれるけれど個人差がある。スッキリ目覚めることができ、日中に眠気をもよおさななければよい。朝起きて太陽を浴びるとセロトニンがでる) 2. バランスのよい食事とそしゃく(5大栄養素をバランスよくしっかり。よく噛むと消化酵素がでて消化吸収がよくなる。これはリズム運動なのでセロトニンが出て脳と腸の双方で 幸福感が増す) 3. 有酸素運動(ウォーキング、ジョギング、サイクリング、水泳など。セロトニンは初めて15分ほどで出始め、30分でピークになるので、少なくともそれくらいを目安に) 4. 料理や家事など(料理は献立を考える、食材を買う、作るなど未来予測の連続でとても脳を使う作業。掃除も同じく脳を使い、かつ有酸素運動でもある) 5. 音楽や読書など(音楽は長期記憶をつかさどる大脳皮質を刺激するようだ。読書は脳を健やかにする、できたら音読がよい。美術作品を見ることは脳を活性化させる) 6. 自然環境に触れる(森林や公園などの樹木にはフィットンチッドの効果がある。これは植物が微生物から身を守るために出している物質で殺菌や消臭の効果があり、かつ人間の 脳も刺激する。また小川のせせらぎや波の音は1/fゆらぎ(エフぶんのいちゆらぎ)なので心を落ち着かせる) これで半分。最新の脳科学の成果やカウンセリングの経験からのお勧めというのでちと身構えていた。 当たり前のまっとうな日常生活の勧めで、拍子抜けもし納得もした。

今朝はその逆で、日が昇ってくるときに西の空を見たら月が嵯峨ノ島と荒海の上、青い空に浮かんでいた。 2月16日(日曜日) 最近の科学的研究によれば、人の脳には4つの階層がある。第1階層は食べる、子孫を残すなど原初的な動物としての幸福感(名付けてワニの脳)。第2は友人や家族とともにいる時 安全と感じホッとする幸福感(ウマの脳)。第3は集団の中で自分の居場所を見つけて安心する社会性の幸福感(サルの脳)。第4は未来を展望し実現した時に得られる人類 特有の幸福感(ヒトの脳)。これらは一つの階層が幸福感を得ると他の階層へ伝播してお互いに高まる傾向がある。 これらの幸福感には三つの脳内物質が関連している。第1は原初的な動物としての心と身体の健康によって分泌されるセロトニン。第2は愛情ホルモン・信頼ホルモンとも呼ばれ、人と人とのつながり に幸福を感じるオキシトシン。第3は運動、思考、学習、感情、意欲などに関与し、何かをやり遂げ成功した時の高揚感を伴う達成感や喜びを感じるドーパミン。 これらヒトの脳の4つの階層と三つの脳内物質についての最近の研究を伝えながら、キーワードは心身相関だとして心と身体の両方をいっしょに健やかにしていくべきだと提案する。 その11の方法が具体的に記されているのでわかりやすかった。

スイセンは太陽の光で輝き、空を飛ぶカモメやトビも気持ちよさそうだ。

2月15日(土曜日) アメリカの科学雑誌「サイエンス」に載せられた論文によると、ランダムに分けたグループにお金を渡し、一方には「自分のために」他方には「他人のために」使うように指示して 結果を調べたところ、後者の方が幸福感が高まったとのこと。 また、「フロリダ大学は、40年にわたって150人を追跡しているデータを元に、人間の知恵について認知、熟考、情緒の三つの面で実世界に取り組む能力と性格に どのような相関関係があるか測定した。さまざまな項目を用いて詳細に調べると、賢いと判断された人は利己的性質の度合いが非常に低い傾向にあった。逆に利己的な人は知恵を尺度 とした成績が悪い傾向にあった。賢く、実世界に取り組む 能力が高ければ幸せを感じやすいはず」 昨日は仏教や政治哲学の視点から、今日は科学の視点から、偶然2日続きで利他行について考えさせられた。それで自分の生活の仕方が急に変わるということはなさそうだけれど、 なんだかしっかりした足場を得たようなうれしさを感じた。

太陽は冬の高さだなと実感する。真昼になってもずいぶんと低い位置にあることだ。夏になるとこの時間には真上に近くなるのだろう。 2月14日(金曜日) が、「利他をめぐる対話」(NHK「宗教の時間」 釈徹宗と中島武志との対話 2024年12月29日放送)を聴き逃しで聴いていたら、そう単純ではないんだなと考えさせられた。 他人のためにやっているように見えても、見返りを求めていたり、相手は迷惑に感じていたり、相手の可能性を抑えてしまう、そんなこともある。 そんな「未熟な利他」ではなく、本当に相手を想い、相手のためになる「成熟した利他」を行うにはどうあるべきか。 釈氏は、「相手を想いつつこころを空にする。すると仏が私の中に入ってきて、その仏が(私を通して?)利他行をおこなう。その時は本物の利他行になるのでは」、と。 中島氏は、「いま世界は新自由主義をもてはやしており、サバイバルの競争と自己責任論が大手を振っていて、寛容の概念がなくなってきている。寛容ももちろんだが、 さらにすすんで歓待のこころが大事では。寛容では自分は変わらないけれど、歓待はその過程で自分も変わっていく点が重要だ」、と。 今の自分が周囲から(天から?)多くを受け取っていることに気づき、感謝しつつ、歓待の行いをすれば利他の歯車が回っていくんじゃないか、との意見には力づけられる。

2月13日(木曜日) 「(日本学術会議への対応のように政府が学界に介入する動きが顕著だったり、国立大で理系偏重で人文科学が目の敵にされていることも批判しつつ)科学技術一辺倒に 陥らないように、多様な学問が必要です。さまざまな価値観が併存していた江戸時代に学ぶことがあると思います」 「(世界は分断と対立が深まる混迷の時代に入ったといわれることについて)国家や民族、宗教といった、異なる属性を優先すると、必ず分断や対立が起きます。他者を敬う 共生社会をつくるためには、生活者という共通の属性で物事を考え行動する必要があります。(中略) 今、われわれが国家や民族、宗教を超え協力して戦うべき相手は、気候変動や原発、核兵器など人間が生み出した矛盾そのものです。 江戸時代の人が村民という属性で結束していたように、地球人という属性を優先して協力しないといけない。人間同士で争っている場合じゃないと思います」 氏が恐れる「人間の存在自体を危うくするもの」のうち、気候変動は特に身近に感じる問題だ。大雨、洪水、暴風、山火事... まずは自分の身の回りから正していかねばと 身が引き締まる。

夜にはまさにまん丸の月が出てきた。月齢カレンダーをみると、十五夜(月齢15日)の今日ではなく昨日が満月と表示されているのはなぜだろう。 2月12日(水曜日) 江戸時代は身分制度の厳しい不自由な社会で、キリシタン弾圧もあった暗い時代に見えるとの意見に対し、 「実態は異なります。士農工商という身分制度は近年の研究で 否定されてきています。一人の人間にさまざまな身分があり、身分と身分の教会もあいまいで、多様性のある社会でした。 潜伏キリシタンも、弾圧に耐え抜いた一神教信者と思われがちですが、お寺や神社の活動にも参加するようになっていきました。以前はカムフラージュのためといわれていましたが、 今は複数の宗教活動を併存させていたと考えられています。(中略)多くの人が信仰の掛け持ちをしていました。 加えて、年貢や諸役を請け負う「村請制」の下、キリシタンも非キリシタンも同じ村民としての意識や結束が非常に強かった。両者が寺や神社の活動も一緒に行い、用水の管理など、 村を運営するための活動で協働していました。宗教上の属性より村民という属性を優先して、物事を考え行動していました」 複眼的な視点で見ると、また当時の書物などの研究が進んでくると、こんなに見え方が変わってくるんだなと驚いた。

高菜は早速かつお節とゴマとともに油炒めにした。そのままでも美味だし、ご飯と混ぜていただいてもおいしい。 白菜、キャベツは秋の水不足などの影響でいま高騰しているようだ。今月の1kgあたり白菜356円、キャベツ400円で、平年の約2.5倍とのこと(農林水産省発表) そんな貴重品を 頂いてありがたい。白菜はさっそく水炊きにしていただいた。 2月11日(火曜日) 「今の私たちが1日に受け取る情報量は、江戸時代の人の1年分、平安時代の人の一生分に匹敵する」との内容だった。 本は昔からあるけれど、今はラジオ、テレビが加わった。そして、極めつけはスマホやパソコン。それを開けば世界中の話題やできごとについていくらでも知ることができる。 早見、早読みしていけば、 たしかに短時間で膨大な情報を得ることができるし、現にそれをやっている人も多いのだろう。 ではそれで平安時代や江戸時代の人より生活が豊かになり幸福感が増しているかと問われるとどうだろうか。しばらく考え込んでしまった。

空ではトンビが優雅に飛んでいた。知人の話によるとトンビは風に乗るのがうまいのであのように流れるように滑空したり空中の一点で静止したりできるとのこと。

振り返れば東には月が静かな風情でポッカリと浮かんでいた。 まさに与謝蕪村の「菜の花や 月は東に 日は西に」の光景。2月の満月はスノームーンというそうで、その1日前ではあったけれど、よい月見ができた。 2月10日(月曜日) 大まかな内容は、彼はそれまでの閉鎖された学問scienceの知的世界を批判し、より多くの人がその成果を享受できる方向を唱えた、とのこと。 「今では「科学」を意味するscienceは当時は哲学、神学、歴史、法律、文学などの体系的な知識をさしていた。そして哲学も自然、道徳、政治、文学、芸術にまで広がる知的活動を さしていた。 彼はこれらの学問が洗練された感覚、美的感覚と融合するべきだと唱えた。すなわち、学問は孤立するのではなく、社会や文化全体と響き合い、美的な方向、人々の幸福や 生活に役立つような方向にむけ広く共有されるべきだ。それによってこそ、学問の真価が発揮される、と主張した。 これは当時の学問観への大胆な挑戦だった」 聴きながら、2月2日に記した「柳宗悦 美は人間を救いうるのか(9)美の法門を入る」に通じる考え方だなと思えた。 また、この「随想録」が出版されたのはフランス革命が起こる30年ほど前なのも興味深い。このような思想を元に共和制や国民主権の考えが徐々に高まっていったのだろう。 ひるがえって今の世界を見ると、ITやAIブームの頂点に立って効率や利益優先でリストラも平気で行う人たちの意識には、柳やモンテスキューのいう美的感覚というか、 人々の感性や生活への広く温かなまなざしが欠けているのではないかと感じた。

月齢カレンダーでは12日月だがもうずいぶん丸いことだ。明後日は満月とのことで、これはアメリカの農事暦では「スノームーン」と呼ばれるらしい。 その日は雨の予報なので見ることができそうにないのは残念。 2月9日(日曜日) 前後関係からすると「春の」という形容詞だと思うのだが、「春」を意味するprintempsとは語尾がずいぶん違う。が、辞書で調べてみたら、やはり「春の」でよかった。 さて、本題はここからというか、もっとビックリすることがあった。 仏仏辞書のLe Robert Microでprintempsを引いたのだけれど、「(春は)四季の最初の季節で、北半球では3月21日から6月21日までをさす。気温は穏やかになり、 植物が再び芽を出す」とあった。 日本では、というか自分の感覚では、春は3,4,5月付近をさすと漠然と思っていたので、こんなに月と日をはっきりして、しかも6月半ば過ぎまでとする春の定義もあるのだなと驚いた。 「植物が再生する」、そんな時期ももうすぐだ。

予想に反してのよい出来で、4月に12月植えの分の収穫まで の間もおいしいジャガイモを味わえそうだ。

土の中から出てくる虫探しだろうけど、でも生き物がそばにいるのはいいものだ。うれしい隣人という感じだ。 2月8日(土曜日) 5、60年前の1960年代は牛肉の約半分だったのに、今は一人当たり年間45kgで26kgの牛肉の約1.7倍と逆転している。 理由は、より健康的で脂肪が少ない、価格が安いからだとのこと。米農務省の公表小売価格は鶏肉1kg8ドル(約1200円)に対し牛肉は18ドル(約2700円)と半分以下だ。 最近は牛肉を食べることはほとんどない生活が続いているけれど、日本のスーパーでは鶏肉の何倍くらいの値段なのかなと気になった。

2月7日(金曜日) なんとなくは理解しているつもりでいても、数字で人口の少なさや若者がいないことを見せつけられた気がした。 町の郷土史を見ると55年前、1970(昭和45)年の町の人口は7803人。20歳未満は3358人、65歳以上は634人。人口は今の3倍以上で、半分以上が子ども、若者だった。 逆から見ると今は人口は3分の一以下に減り、65歳以上が半分近くを占めている。まさに「一身にして二生を経る」(福沢諭吉)ような時代を生きていることを実感する。 3日前に知人の思い出の記を掲載したわが村。ここの人口は1970年は222人とある。今は10数人しか住んでいないので、10分の一以下になった。 1970年といえば小生は中学校卒業したてのころ。当時は村のどこを歩いても子どもが思い思いに遊んでいたし、畑への行き帰りの大人と出会って声をかけあうなど 密な人間関係があったのが懐かしい。 それらを思い出しつつ日中は鍬をもって畑にいる今の日々。それがいやだというわけではないけれど。

11月に収穫したジャンボニンニク。冷蔵度合いを強にしてあるので2,3℃しかないはずの庫内に保管してある。それでも根がのび芽が出てきた。すごい生命力だ。 2月6日(木曜日)

残りはどうなるのか恐々だったが天日干しにしてみた。結果は海草を干したような黒めの繊維の塊に。水で戻してからみそ汁に入れて食べたら、まあまあの味、歯ごたえだった。 冷凍した分と共に、緑の野菜がないときは貴重なビタミンや食物繊維となるのではと期待。

2月5日(水曜日)

こんな荒れ狂う風、海のなかでもトビが飛んでいる。 荒波では魚が海面近くに浮上することはないだろう。水中でバランスを崩して磯に打ち上げられる魚を探しているのだろうか。

こんな荒れ狂う風、海のなかでもトビが飛んでいる。 荒波では魚が海面近くに浮上することはないだろう。水中でバランスを崩して磯に打ち上げられる魚を探しているのだろうか。 2月4日(火曜日) 知人がその会報のコピーを送ってくれた。わが村の2歳下の知人(現在68歳)の投稿もあった。 その投稿によれば、村の子はみな村から5,6km離れた幼稚園に歩いて通っていた。ある日、帰りに腹が減り過ぎて友だちと二人で畑のサツマイモを掘って 食べ、それを畑の持ち主に見つかってこっぴどく怒られた。 小学校の時、体調を崩して入院したのち、医者からも親からも大変な ことになるのでしばらくは絶対泳ぎには行くなとの厳命だった。それなのに隠れて泳ぎ、その後熱を出してしまった。親は堪忍袋の緒が切れ、 「こがん親の言うことを聞かんやつはもういらん、裏の浜磯から流す」と言い、彼はかます(稲ワラで編んだ大きな袋)に入れられ、 担がれて波打ち際まで持っていかれた。 狭い袋の中に押し込められたまま波の音が間近に聞こえる状況では、小学生の年頃ではほんとうに海に投げ入れられ 流されて死んでしまうと思ったことだろう。 今から60年ほど前、村には幼稚園から中学生まで6,70人ほどの子供がいたと思う(今はゼロ)。そのころの村の様子やあれこれが思い起こされ、懐かしい時間をもらった。

その時期ももう近い。遠目には一番華やかに見えるので楽しみだ。 2月3日(月曜日)

明日からは雪か曇りが4,5日続く予報なので、またしばらくは拝むことができないだろう。 2月2日(日曜日) カトリック思想家の若松氏が柳宗悦の思想を探るシリーズ 柳によれば人は人が作った作品や自然などについて美醜を言うけれども、大きな視点(仏の目)で見ればそこには美も醜もない。 この世は美と醜とを分けて見る「二」の世界だが、仏の世界は美醜の区別はなく、さらに善悪、優劣もない「一」・「不二」なのである。 そのような仏の世界を想い希求し、祈る(念仏する)時、人はもう救われている。救われるために祈るのではない、すでに願いが聴き届けられ、救われているから祈るのだ。 この世での苦しみも多いけれど、それに相対することで(しながら)救われているのだ。 仏が正覚を取った(悟った)久遠の時から人は救われているのであり、私が仏に祈るのではない、仏が仏に祈っているのだ。一遍上人の言葉を借りれば「念仏が念仏する」のだ。 込み入った考え方で、すべてを理解するのは無理と感じる。 柳氏は民芸運動に取り組む前はキリスト教神学を研究するなど宗教哲学者として広く知られており、上の考えでもギリシア思想の真・善・美を頭に浮かべ、 「美」は「真」も「善」も含むものととらえているようだ。 ともあれ、すべてのものを美ととらえ、その奥の仏の「一」の世界に目を向ければ人は救いに至りえるというのは何やらおおらかでホッとする考えだなと感じた。誰でも日々の生活に 迷いや苦しみはあるし、世の中や世界を見れば悲しく辛い事柄も多い。にもかかわらず、ひとすじの希望の光が感じられる、そんな思想だなと思えた。

そんな中でも菜の花が咲き始め、春が近いのを感じさせてくれる。 2月1日(土曜日)

春に巣作りし、夏には子らは巣立っていったのだろう。空の巣はひっそりだ。

波が穏やかになった海で漁師が一人乗りの船で釣りをしていた。 まだ暗い時間から漁に出てきたのだろうか。まさか夜の間中釣りをしていたわけではないよなと思いつつ、よい釣果を祈る。 |