|

9月30日(月曜日) 彼の治療法は「患者が自己の存在(実存)の意味を見いだし、自己の価値の可能性を信じ、自分の人生への責任性を自覚するのを援助する」というもの。 この有効性を彼は強制収容所での体験で確信し(「夜と霧」)、そこから生き延びたのち本格的に治療法に応用し、1997年、92歳で亡くなるまでそれを続けた。 各地で講演も行い、ユーモアと活力にあふれていて人気があったようだ。TEDに掲載されている1972年、67歳の時の講義は若者に囲まれてのもので、爆笑を誘ったりしつつも 熱っぽく語っている。ここでもアメリカの若者のうち「たくさんのお金を得ること」を人生の中心目標にしているのは16%、これに対し68%は人生における意味や目標を 見出すことに価値を置いていると述べている( https://www.ted.com/talks/viktor_frankl_why_believe_in_others?subtitle=en ) さて、この数字、今はどう変わっているのだろう。 ともあれ、先週終わったNHKの「虎に翼」や毎週日曜日放送の「こころの時代」で「実存」という言葉を聞いたもので、この1,2か月はそれについて考えさせられた日々だった。

まあまあの収穫があり、今年も椿油を楽しめそうでうれしい。 また木登りを楽しむことができた、と言いたいところだが、実際は終えて自宅へ帰るともうヘトヘトでぐったりだ。 歳だなと思い知らされる。

9月29日(日曜日)

9月28日(土曜日)

9月27日(金曜日) 先週、このドラマの主人公を演じた伊藤沙莉と主題歌の「さよーならまたいつか!」を作った米津玄師との対談が放送されていた。 米津氏は若者に人気があるシンガーソングライターだくらいしか知識がなかったが、彼の言葉の力への思いの深さに脱帽した。人物評が一気に変わった。 また対談中の彼の言葉、「法律は完全に固定化されたものではない。人間の実存があって初めて法律が作られるわけで、この順序を入れ替えてはならない。 実存から離れているようならそれを作り替えていく必要があるし、それを保たなければならないところは何をもってしても保たなければいけない」。 これには終了後もしばらく考えさせられた。 キルケゴール、ニーチェなどからハイデガー、サルトルなどを経て戦後の一時期一世を風靡した「実存主義」。この「実存」という言葉を今でも日常の会話で使う人がいるとは。 米津氏がこの言葉にどんな思い入れを持っているかは知らないけれど、新鮮な驚きだった。

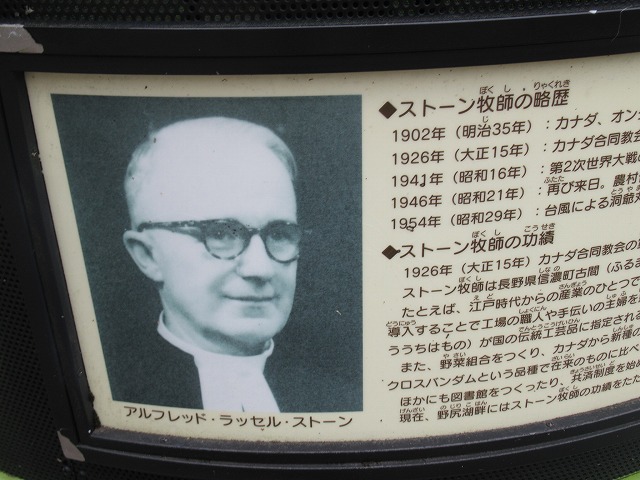

眠っている間に五島に行けるし、ほとんど波のない瀬戸を味わえる。たまにしか利用しないけれど、心が清々しくなる感のある航路だ。 9月26日(木曜日) 台風で転覆、沈没し、乗員乗客1155人が亡くなった。わが国で起きた最大の海難事故だとのこと。 そこに居合わせたストーン牧師は自分が身に着けていた救命具を若者に渡し、自らは波にのまれて亡くなった。 日野での毎日の散策路、「多摩平の森」は彼にゆかりの地。そこにある彼の記念碑の横を通るたびに手を合わせている。

たしかに硫黄を含んだ熱湯が地下から絶え間なく湧きでており、かつそれが川となって流れていくさまにはすさまじさがある。

ナナカマドは硫黄を含んだお湯や蒸気が出ている場所のすぐそばでも数多く自生している。かつ健気に赤い実をつけており、強い木だなと感じる。 9月25日(水曜日)

静かな湖をSAPというボート?に乗ってこぐ人が多くみられた。空気で膨らます平らなボードのような乗り物で、いま人気があるようだ。 湖の対岸には、いつか登りたいと思っているうちに機会を逃してしまった恵庭岳が静かにそびえていた。

屋外での食事はちがったおいしさがある。湖のさわやかな風のもとでのいい食材を料理しつつなのでまた格別だ。 9月21日(土曜日)

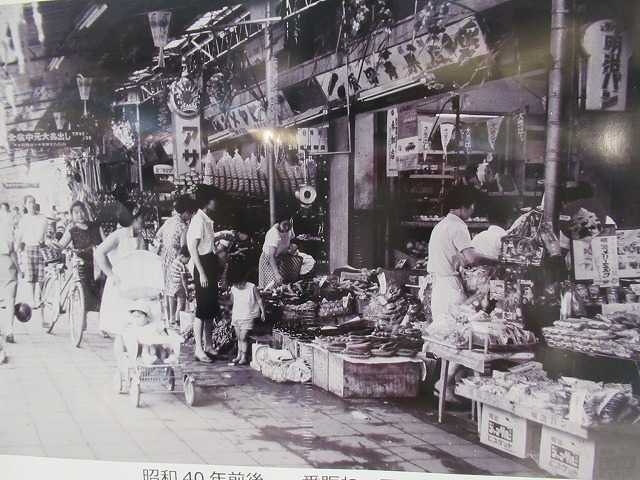

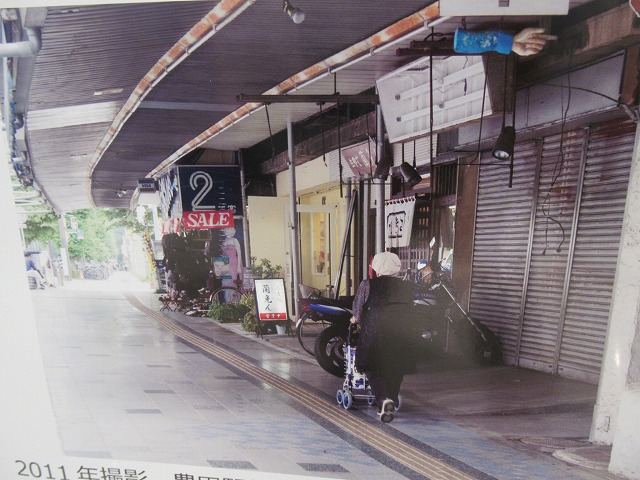

1950年代末にこの駅の北側に40万坪の大団地、「多摩平団地」ができた。その後この商店街は左の写真にあるように大変な賑わいとなったらしい。 が、団地の老朽化と建て替えを経てこの商店街も姿を消した。今その跡地には大規模商業施設(「イオンモール」)ができて、また違ったにぎわいだ。 いまそのイオンで在りし日の多摩平商店街の写真が展示されている。現在と60年前との違いや人の生活の移り変わりをあれこれ考えさせられた。 9月20日(金曜日) 空海の密教の中心思想で、すべての場所に遍在しすべてを統べる存在、かつ宇宙そのものでもある仏(大日如来)が私の中に入り(一体化し)、 かつ私がその仏の中に入ることを表す言葉、とのこと。 これによって人は仏と一体化し、仏の心と力を保持しつつ輝いて生きることができる、との考えのようだ。 「宇宙そのもの」とは話が壮大だ 9月15日に記したおなじく「こころの時代」でのフランクルは、人が(自分が)生まれたことの意味、生きる意味、日々起こる出来事の意味について、「人生が何をわれわれから 期待しているか」を問題にするべきと述べていた。ここでの「人生」は彼の著書を読むと「究極の存在」、「超越者」とも言い換えることができるようで、 たぶん「いのち」、「神」とも言い換え可能なようだ。 とすると、彼の言う「究極の存在」と空海の思想の「仏」とはどこがどう違い、どこが重なったり似ていたりするのか。 双方とも理解不足ゆえの疑問なのだろうなと思いつつも、あれこれと考えさせられた。

ユリノキの根っこは生命力の象徴だなと感じる。刈ってもすぐに新しい芽が出てくる。

気象庁の統計では、最も遅い猛暑日を更新したようだ。 9月19日(木曜日)

鶏肉のおいしそうなレシピを見つけた。ブレゼという名前らしいが、要は炊飯器で作る「蒸し煮」だ。加える材料はタマネギ、セロリ、ニンジン、ニンニク、ローズマリー、ローリエ、 マギーブイヨン。これらにワインと水を加えて炊飯器で炊く。それだけ。うす味のせいかそれぞれの具材の味・香りが引き立っておいしかった。 外食をすることはほとんどない。ひと月ぶりに外で昼食にしたら出てきたデザートが見栄えも味も素晴らしかった。庶民的な値段でこんな食事を出してくれるとは良心的だなと 感激した。

雷、稲光に加えて少しだが小さな氷の塊(雹)も降ってきて、短い夏(秋?)の嵐の風情だった。 9月18日(水曜日)

この作業の時ばかりは、農作業というのはのどかに種をまいたり収穫を楽しんだりする側面もあるけれど、重労働の面も大なのだということを実感する。

いつもの所定の場所に着いたとき、今日も陽はずいぶんと高く上がっていた。 9月17日(火曜日)

7時過ぎにはもうずいぶんと高く上がって、闇の中に輝いていた。 9月16日(月曜日)

さすが地下水の恵み。 9月15日(日曜日) 人が(自分が)生まれたことの意味、生きる意味、日々起こる出来事の意味について、彼の考えがの考察されていた。 人はそれを知ることはできない。だが、それを知ろうとする意志を持ち考え続けることはできる。 「人間が本来所有している根源的能力、つまり”自己超越”、”自己距離化”の 能力」を稼働させる意志を持つことで、人はその意味の理解に近づくことができる。 「究極の存在」、「超越者」、「存在の超意味」、「究極の意味への意志」など元のドイツ語でも翻訳しても理解が難しい言葉がいっぱい出てくる。それもあって 難しすぎる内容だったが、何か大切なことが語られている感があった。 人の悩みや不安に対して精神分析療法などはその人の過去にさかのぼり、起こった原因を考えつつ解決の方向を探っていく。これに対しフランクルの唱えたロゴセラピー(言語療法?) は未来を見据える。すなわち、上に述べた「自分が生まれ、生きている意味」を考えて行く中で快復を目指していく。そこに、彼の思想を理解するヒントがあるように思えた。 「夜と霧」での有名な言葉、「人生から何をわれわれはまだ期待できるかが問題なのではなくて、むしろ人生が何をわれわれから期待しているかが問題なのである」 もそのヒントになるのだろう。 「宗教とは言語のようなもの。どの言語でも善を(悪も)表現できる」「(どの宗教を信じているにせよ、宗教を否定するか無関心にせよ) 人には2種類しかない。品格・品位を持っている人かそうでないか」 番組の最後の方で紹介されたこの言葉。ドキッとさせられ、かつ記憶に残った。

撮る場所を変えて南西方面を見たら、富士山方面も越えてその南側の丹沢付近に虹の橋が降りていた。

ムラサキシキブは淡い紫から濃いものまであって、それぞれ味わいがある。 京鹿の子は上品なピンクだ。 9月14日(土曜日)

日日草やコスモスもこんな過程を経ての今の花盛りなのだろう。なんだか信じがたいような、こころが踊る命の営みだ。

いつもはほとんど見えない電線に、今日はカラスの大群が留まっていた。ねぐらに帰る途中だろうか、100羽近くが騒がしく鳴きながら留まって休んだりまた飛んだり を繰り返していた。 これもまた日々の命の営みだなと思う。 9月13日(金曜日) 晴れ間も雨も適度に交互にやってきてくれるとうれしいのだが)

本日の朝、ほぼ同じ時刻の同じアングル。うって変わって雲がない空で、太陽はそのまま姿を現してきて神々しいことだ。

9月12日(木曜日) 「免疫療法」が効かない胃がんなどの患者に対し、健康な人の腸内細菌を移植し腸内の環境を改善することで効果の増大を目指しているとのこと。 番組の中では、腸内を整備してくれる細菌が喜ぶ食べ物は、という話題も出た。 水溶性の繊維を多く含む食物がよいとのことで、ワカメ、モズク、メカブ、キノコ、納豆、ジャガイモ、ゴボウなどがあげられていた。 英語はなかなか頭に入らないけれど、この食べ物については記憶に残った。

9月11日(水曜日)

朝日を眺めに行ったらもうずいぶんと上に上がっていてまぶしすぎる状態だった。

何本かのゼラニウムはもう息も絶え絶えだ。 9月10日(火曜日)

五島ではヒマワリはずいぶん前に咲き終わっている。が、日野の花壇ではいま満開になったばかりだ。

西の奥多摩や奥秩父の山々は雲に隠れて全く見えず。 9月9日(月曜日) 「内田樹の研究室」(フランス文学者、武道家)というブログに引用されていたオルテガの言葉。http://blog.tatsuru.com/2024/07/27_0856.html その前後は、「文明とは何よりもまず共同生活への意志である。他人を考慮に入れなければ入れないほど非文明的で野蛮である。野蛮とは、分解への傾向である。 だからこそ、あらゆる野蛮な時代は、人間が分散する時代であり、たがいに分離し敵意をもつ小集団がはびこる時代である。」(『大衆の反逆』1930) 古くからの因習的な人間関係や古い伝統・習俗から解き放たれ、個々人が自由に独立した存在として自分の意志のままに生きるというのが近現代の理想ではとおぼろげに思っていたので、 頭を殴られた感がした。 彼が言わんとするところについては内田氏もじっくりと考え語っているのでそこに任せる。ともあれ、他人とともに「公共」にたいして協働する意識を持たないと 人は「野蛮」に戻ってしまう危険性があるというのは思いがけない論だ。多少負荷を感じることがあっても協働に意識を向けねばいかんのかもと思わされた。 内田氏はこの論の最後を「今世界は再び野蛮に退行しているように私には見える」と結んでいた。

今年になって共同住宅の11階から毎朝眺めるようになった。おかげで日野でも日の出を味わえることがわかってきた。 朝日が見えてくる前は地平線の上にはけっこうな雲があったのに、日が輝いて見えるころにはほとんど消えていた。不思議だ。 9月8日(日曜日)

白を基調に緑やピンクさまざまな色が混じった葉。「初雪」という名前はいい命名だなと思う。

9月7日(土曜日) 原因は大西洋と地中海の温度が異常に高いせいで通常は赤道付近にある雨雲がサハラ付近まで北上しているから。 これは数千年に一度の現象であり、地球温暖化の影響が疑われるとのこと。 日本も今年は史上最も暑かった昨年を越えての暑い夏らしいし、各国でも似たようなニュースが流れている。そんなさなか、サハラ砂漠でも数千年に一度の異常気象を経験しているとは。 なにやら身構えてしまう気持ちになる。

まだ太陽が昇る前なのに汗でぐっしょりになってしまった。

冬至のころには写真の左に見えるビルよりももっと左側に沈むようになり、この画面からは消えてしまうのだろう。 9月6日(金曜日)

暑いのはどちらも同じだが、日野は折に触れて十分に雨が降ったとのこと。そのせいだろう、花も野菜も生き生きとしていて、五島とは大違いだ。 9月5日(木曜日)

加えて誰でも中に入ってみていいよと公開していて、えらいものだ。

今朝は社の前でずいぶんと長い時間手を合わせて祈る人が。すがすがしい光景だ。 9月3日(火曜日)

冬至から3ヶ月を過ぎた3月21日にはもう2番目の十字架のすぐ左側まで、4月10日には右側まで移動している。

夏至から約2か月たった8月18日、入日はまた左側(南側)に戻ってきており、3つ目の十字架の左に沈んでいる。 7か月に及ぶ自然の営み、運行の摂理を思う。 9月2日(月曜日) とはいえ、夜中に目が覚めて外に出ると少し肌寒い。虫の声も聞こえていて、確実に秋は近づいているんだなと思う。

いつもはガラスの奥にある網戸に張り付いているのでおぼろげにしか見えないのだが、今日は顔、腹、足まではっきり見える。 網戸とガラスの間に入り込むことができ、体をガラスにぴったりくっつけているからだろう。 しばらくしたらもう1匹が、さらに別な1匹もやってきて3匹に。にぎやかだった。 9月1日(日曜日) しかし、枝先にある実に手が届かない場合はそれがままならなかったり片手でぶら下がって採る場合もある。家に帰ると腕の筋肉が痛むことだ。

月齢カレンダーを見ると、三日月となって見えてくるのは5日後の金曜日。

樹上での作業は全身の筋肉を使うので汗でびっしょり、水をかぶったような状態でチラッと見るのみ。 余裕をもって夕暮れの海を眺め、気が乗ったら缶ビールを手に陽の入りをゆったり味わう。そんな時間を持てるのはいつになるだろう。 |