|

7月31日(水曜日)

送ってもらった写真を見て感激だ。 成虫は共同住宅のわが家の廊下に飛んできたもの。 7月30日(火曜日) おかげでみごとな朝焼けをみることができ、思いがけない贈り物だった。

月はずいぶんと細くなっている。もう数日でまた月のない闇夜になるのだろう。

峰々の奥から登ってくる朝日を山の頂上から見る時間も素晴らしいけれど、ビル群の向こうから登る陽も悪くないなと思う。 上がってくる陽の右には高層ビルが数えきれないくらい見えて壮観だ。 日本最初の高層ビルが建ってから50数年になるらしいが、100mを越える高層建築物は日本全国では1200棟もあるとのこと。 その間に日本も世界もずいぶんと変わったんだなと感慨深い。 7月29日(月曜日)

7月28日(日曜日)

午後から激しい雷雨だったので開催が心配になった。が、打ち上げの2時間ほど前には雨がやみ、予定どおり打ち上げられた。 打ちあがるとほんの数秒で消えてしまう花火。それにもかかわらずというか、それだからこそというがみごとな色、音だった。十ニ分に堪能させてもらって感謝。 7月27日(土曜日)

陽射しはどちらも甲乙つけがたい強さだと感じる。

五島から球根を持ってきて昨年植えたオニユリ。少しヒョロヒョロ気味だが咲いている。来年はこの地になじんでもっとどっしりした株になることを祈る。 7月26日(金曜日) どうしてこんなに英語と同じまたはほぼ同じ単語が多いのだろうとずっと思っていた疑問は、昨日記した説明でほぼ晴れた。 あのあと、ゲルマン語(ドイツ語)起源の英語とフランス語起源の英語にはほかにどんなものがあるのだろうと調べてみた。 すると、ゲルマン語起源はarm腕・武器, bone骨, ear耳, iron鉄, panパン tree木, wave波, wind風, wood木材・まき・森など だった。 フランス語起源はart芸術・技・人工, democrat民主主義者, elite選良・エリート,hierarchy階層制度・支配者・ ヒエラルキー, ideology観念形態・ イデオロギー. literacy文学の, nobless oblige高貴な者の義務, personnel職員(個人の), subsist生存・存在など。 やはり元からの言語・ゲルマン語起源の方が身体や自然など生活に密着した単語が多い。 これに対し、あとから支配者の言語として入ってきたフランス語起源の方は政治や学問、芸術に関する単語が多いのがわかる。 それを意識すれば少しは単語を忘れずにすむかなと夢想した。

近くではもう稲刈りを済ませた田んぼや元気な花を咲かせているお宅があって違いが歴然だなと思う。そんな徒然の 夏の日々だ。 7月25日(木曜日) その起源もフランス語との関りも驚くべきものだった。 概略では、5世紀に現在のドイツにいた人々の一部が現在のイギリスにたくさん移住してきた(「ゲルマン民族の大移動」の一環)。 彼らの話していたゲルマン系言語(Germanic languages)が英語のルーツであり、「英語とドイツ語は同じ先祖から発展した」ことになる。これは「古英語」と呼ばれtopやsayなどはその例だ。 ところが、11世紀に大事件が起こる。イギリスの地は北フランスから攻めてきたノルマン人(北ヨーロッパのバイキングの子孫)に征服された。 ノルマン人が支配階級となったため、彼らが話していたフランス語由来の単語が大量に英語に流れ込んだ。フランス語はラテン語系なので、語源をたどればラテン語のものも多い。 ノルマン人は支配階級なので、政治関係の単語の流入が多かったようだ。court、constitution、governmentなどがその例である。 その後、さまざまな変遷を経て16世紀ごろ(シェイクスピアなどが活躍した時代)からの英語がModern English「近代英語」と呼ばれ、現代に至っている。 以上のような内容だった。 現在のヨーロッパで話されている言葉はは大まかにはドイツやスウェーデンなど北部のゲルマン語圏、スペイン、フランスやイタリアなど南部のラテン語圏、 そしてポーランドやハンガリーなど東部のスラブ語圏の三つに分かれるらしい。 現代英語はこのうちのゲルマン語とラテン語が混じった言語なのだということがその歴史とともにはっきり分かって、霧が晴れた感じだった。

どちらもいい眺め、時間だった。 7月24日(水曜日)

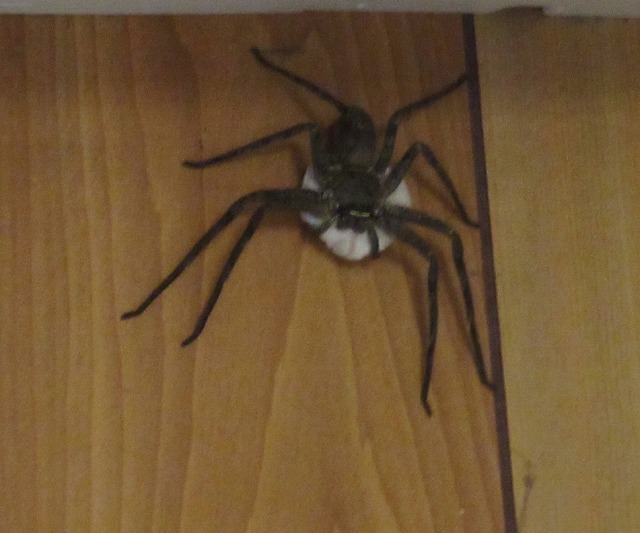

夜遅く外でシャワシャワ、ポトポトと聞きなれない騒がしい音。雨とも違うようだがといぶかりつつ窓を開けてみたら大豆より少し大きいくらいの虫が 網戸にびっしり張り付いていた。数百匹それ以上いて、一部は戸の隙間から家の中に侵入し始めていた。あわてて鎧戸を締めて侵入を防いだ。 翌朝確認してみたら、土の中から一晩で大量発生したものらしい。家の中に入ってこないよう、あれこれと対策を行った。 7月23日(火曜日) 早朝と日暮れ時と短時間しか農作業できずで哀しい。いつも耕作している家の周りの3枚の畑はどこもかしこも草に覆われて立ち入るのが困難な状態なのだけれど。

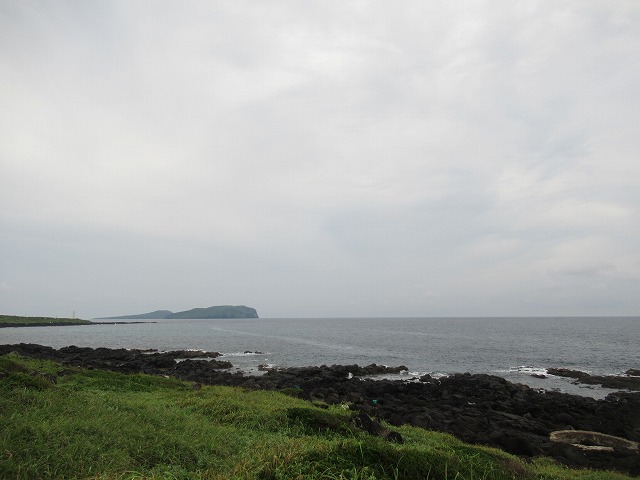

今朝目が覚めたら窓の外がピンクに染まっている感。あわてていつもの海辺へ行ってみた。 薄いピンク、青など言葉に尽くしがたい淡さだ。

7月22日(月曜日)

7月21日(日曜日) 円安がより高い賃金を求める多くの日本人の若者を魅了し、海外でのワーキングホリデーに駆り立てているとのこと。 このうち、およそ半数はオーストラリアに渡航している(年に1.5万人ほど)。時給は米ドル換算で16ドル(約2700円)で、日本の全国平均の2.5倍だとのこと。 日本でも労働力不足が言われているのに、国境を越えても賃金の高いところに人は流れるのだなと驚いた。 ただし、日本人はこの時給以下の低賃金を提示されても交渉せず受け入れている例もあるとのこと。 言語力も勇気も持って渡航し、交渉してほしいなと思った。

オノトッ瀬の手前の岩の上には親子らしいトビが悠然と海を眺めていた。

夜9時ころ、ほぼまん丸の月が東の空から上がってきた。正午の月齢が14.2なので陰暦で数えると15日月(十五夜)となるのだが、月齢カレンダーでは明日の十六夜を満月と 表記している。難しいことだ。 7月20日(土曜日) 時計を見ると5:06。あれ今朝はウグイスじゃないな、ヒバリじゃないようだし何だろうと思っていたら、5:07、すぐにウグイスが鳴き始めた。 そのあとは双方の鳴き声がずっと続いた。 ウグイスは春先の鋭く大きい声から少し落ち着いて丸みのある「ホーホケキョ」に変わってきている感じがする。もう一つの声の主は結局わからずじまい。

子どものころにはなかった気がするので、5,60年かかってここまで増えたのだなと思う。

アシダカグモは今が繁殖の時期のようだ。胸に白い円盤状の卵のうを抱いて動いている。 7月19日(金曜日) しばらく前、ここで発見された200年前(江戸時代)の地層の蓮の種を発芽させることに成功し、今は数10鉢が咲いているとのこと。 あとでネットで調べてみると、まさにまっ白で透明感があり、心洗われる神々しさだった。 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240626/k10014492421000.html この平等院は11世紀にお寺として創建された(藤原道長の子、頼道による。この地は紫式部の「源氏物語」でも舞台になっている)。 また、現在の10円玉にその姿が刻印されているとのことで、あらためて10円玉をしみじみと眺めてしまった。

7月18日(木曜日)

7月17日(水曜日)

10月末あたりに収穫・芋掘りするとき、どれくらい成長の違いがあるのか、楽しみだ。 7月16日(火曜日) 参考までに、昨日は5:30だった。大雨が降り続いていたので、こんな天気でもあんなきれいな声で鳴き始め、起こしてくれるのかと感心、かつ感謝だった。

19:24ごろ、夕日は水平線の手前で雲の中に入っていった。今日のここの日没は19:33とのことなので、日没10分前の光景だ。

昨日掲載の7日月に比べるともうとうに上弦の月を過ぎている。4日間でこんなに丸っこくなっていることだ。 7月15日(月曜日) 終活を意識し老人ホームへ向かうためにタクシーに乗ったマダムと運転手の間でどんな会話が始まるのか、そのなかでどんな風景が思い起こされてくるのか。 たった数時間のタクシーで移動しながらの会話や出来事、でもそんな短時間の出会いの中に現代のおとぎ話の芽は育まれていた。 しみじみ胸を打つラスト。山あり谷ありだったけどいい人生を終えられてよかったとホッとしてしまった。

スイカの皮はむかし母が作ってくれたのを思い出して浅漬けにしてみた。思った以上に皮が固く、包丁で筋を入れてから薄切りにすればよかったと反省した。 7月14日(日曜日) 映画「アダマン号に乗って」(2023)はパリのセーヌ川に浮かぶ木造船が舞台だった。 映画の紹介には「精神疾患のある人々を無料で迎え入れ、さまざまな文化活動やワークショップを通じて多くの人々と交流し、社会と再びつながりを持てるようにサポートする (中略)デイケアセンターの船。 船には心に傷を抱えたさまざまな個性の持ち主が自然に寄り集い、各自思い思いに歌やダンス、絵画などに興じる」とあった。 はやくカウンセラーと話したい、怒りをぶちまけて心を落ち着かせたい、友だちはいないと語る女性、自分はゴッホの生まれ変わりだと信じる男性、 薬の助けを借りなければ自分は何をしでかすかわからないとおびえる男性など。ここに通うすべての人が生き辛さを感じ、苦しみあがきながら生きている。 でも心の内を嘘偽りなしに語る言葉やまっすぐに見つめる目の光には打たれた。多くの人がオブラートでくるんで外に出さない心の底の思いがこうも率直に述べられると、 自分の中の足りない部分が照らし出されてくるようであれこれと考えさせられた。 しかし、嘘がなく率直すぎるために社会生活の中で他人と軋轢が絶えず、かつ自暴自棄になったりして施設などに入らざるを得ないという側面はあるのだろう。 深く大きな問題を提起している映画だと思った。 映画を観た後に予告編をみたら、「この船の存在は、この時代にもたらされた奇跡なのかもしれない」とのナレーションがあった。 また第73回ベルリン国際映画祭(2023)の金熊賞(最優秀作品賞)を受賞していたと知った。上に書いたのと同じような考えの人も多いのかなと思えた。

ハマユウは2,3株だけの箇所も多いが、ここは100株それ以上と見える大群落だ。 7月13日(土曜日) 作られたのは小生が生まれる数年前、日本はまだ高度経済成長前で貧しさが主流だった。そんな当時のパリの庶民の日常を淡々と描いていて好感が持てた。 10数匹の飼い猫に食べ物を与えられないほどに貧しく、猫にミルクをと物乞いして歩き回る老婆、銀婚式当日なのだがストに参加中で工場から出られない男とその家族、 精神を病み街をさまよう芸術家、腕はよく人もいいのだが気が小さくなかなか国家試験に合格できない医師の卵の青年、文通相手に 自分の人生を託す決心をし田舎を飛び出てきた娘。その他多くの人が登場し、各自必死に今を生き、出会い、語り、ぶつかり、かつ心が通じ合ったり別れたりしつつ日々が過ぎていく。 ほとんどの場面が場末の路地や街角が舞台で、かつ白黒映画であるのも優しい感じがし、郷愁を誘った。 それにしても、70年前の映画とはいえ今にも通じる人情があふれている映画だった。

少し話をした。「昨日は網の破れとって、酸素ボンベばかついで潜って修理したよ。破れんひどうしてざまに長う時間のかかった(破れがひどくてとても長くかかった)。 ボンベば3本もかつい潜ったもんでばててしもうた。俺ももう65歳じゃもんね、昔んごてひょいひょいとはやれんごてなっとるよ。 もう近かうちこん定置網ばやめんばいかんかもしれん。誰っか若っか者んでやりたか者んのおったら譲るしかなかろうと思うとるよ」 毎日見ている目の前の海でも老いが迫り、引継ぎが考えられている、そんな時期が来ているのを知った。

10年ほど前と比べると咲く場所の数もだし、各箇所で咲く株数も一気に増えた感がある。ここ数年の気候がこの花に合っているのかもしれない。 7月12日(金曜日) とはいえ、6月初めには4時台だった。夏至を過ぎて日の出が遅くなったせいで、ウグイスの起床時間も遅くなったのかもなとも思う。

なにか問題が起きたのでなければよいが。

みな「ハマ」がつく名前なんだなと再確認だ。 7月11日(木曜日)

ヒマワリは昨年ほどの勢いはない。けれど、夏を感じさせるくらいいは咲いてきている。 7月10日(水曜日) アフリカ大陸の人口増加が今のまま続けば、英語、および中国語標準語(マンダリン)の7億人に匹敵するかそれをしのぐ可能性があるらしい。 ただし、その折にはフランス語話者の85%はアフリカ大陸に住む人であり、そこでは上の英語・中国語に加えロシア語とも競合する可能性があるのこと。 政治や経済での駆け引きや競争は毎日のニュースになっているけれど、言語や生活様式などを広げていく活動(文化の戦い?)も静かに行われているんだなと再確認した。

ここ五島の福江島は自生したねむの木が多いことに初めて気づいた。車道の脇や山の中腹などあちこちにピンクの花を咲かせている。いつかわが家でも育ててみたい。

海から見ると高台の上に見える病院。青いドームとその横の白いマリア像が目印だ。母が息を引き取った場所なので感慨深い。海上から見ると目立つのでなおさらだ。 7月9日(火曜日)

福江港には朝の8時過ぎに着いた。空が白み始めてから朝焼けまで海の上の朝をじっくり体験できた。 7月8日(月曜日) 「世界経済フォーラムは毎年恒例の「世界各国のジェンダー格差に関する報告書」を発表した。 日本は(調査対象の)146か国のうち118位。去年の125位から順位を7つ上げた (1位は15年連続でアイスランド)。 この順位は、「経済活動への参加と機会」「教育的な達成度」「健康と生存」、そして「政治的な権限」の4つの分野を調査したもの。 日本は「教育」と「健康」の分野では男女間の平等をほぼ達成しているとされたものの、その他の分野では過去の結果と変わらない低い評価を受けた」 最近は都知事に女性が再選されたし、連合(日本労働組合総連合会)の会長や外務大臣も女性。日本でも女性が活躍しているような印象を受けていた。しかし、深堀りすれば世界でも 最低レベルの男女平等社会なのかと驚いた。 制度や実態の変革が先か、男女の意識変革が先か、というのはニワトリとタマゴ論争みたいなもので、あまり益はないのだろう。まずは100位以内を、 いつかは10位以内の日本を見たいものだ。

7月7日(日曜日) これに比べれば、海に囲まれている五島はまだ過ごしやすそうだ。

今日は七夕。まあ晴れているので南の空には織り姫(ベガ)と彦星(アルタイル)が見えるかと期待していた。が、右の写真のように星はほとんど見えずで残念。 大気の状態が不安定でモヤがかかっているせいだろうか。近場の山にでも登れば、くっきりした天の川やそれを挟んでの二つの星がきれいに見えたかもしれない。

それにしても草の成長力がすごすぎる。花も野菜も草に埋もれてしまう状態になってきた。 7月6日(土曜日)

大きさはほぼ同じのヤマユリ。同じユリでも色も模様もはっきりと違うことだ。どちらも魅力があり甲乙つけがたい。 7月5日(金曜日)

住宅の周りの木々も元気な夏色の葉になっていることだ。 7月4日(木曜日) 13年前から大阪の西成区で伝道活動をしている西田好子さん(キリスト教牧師。73歳)が主人公。 信徒の多くは路上生活をしていた人や元受刑者など、かつて人生に迷い、生きる目的を見失っていた人たち。西田さんは生活保護の申請や住居の手配など生活支援だけでなく、 人生をもう一度生きなおすための精神面の支援にも取り組んできた。 それにしても、彼女のパワフルさには目を見張る。路上生活者との交流がきっかけで、50歳で教師を辞めて牧師になった。 「ほかの誰でもない。ワテを必要としてくれているんや。放っておけますかいな」と聞き取れないほどの早口で元気な声で語る。 「ワテが持っていく飲み物食べ物を喜んでくれる。ワテがおっちゃん大丈夫か、元気しとったか言うたらな、オレ友だちがいないんや話してくれてありがとう、 あんたは神様やと言うてくれる」 「ワテは神様やない。神様の愛を行っているだけや」「それはマタイ福音書の25章に書いてあるとおりなんや。 (* 『この最も小さな者の一人にしたのは、すなわち、私(王、神)にしたのである』)」 まさに2000年ほど前のイエスが生きた時代、その直後の原始キリスト教時代の漁師や庶民の素朴な信仰をみている。西田さんの言葉や行いを見てると、そんな思いがした。

アナベルの白い花は清楚だ。でも白が終わってのち色が変わり、緑のボールになったのもかわいい。 7月3日(水曜日)

ガウラは花は小さくてはかなげ。でも、茎は成長力旺盛で、人の胸近くまで成長してきている。 7月2日(火曜日)

例年は梅1㎏に砂糖1㎏、それにホワイトリカー(35度)1.8リットル。これでは少し甘すぎる感じがあった。 今年は40度のウォッカでチャレンジしてみた。これくらいアルコール濃度が高ければ砂糖不使用でもウメの実のエキスが溶け出すとのこと。 どんな味の梅酒になるのか楽しみだ。 7月1日(月曜日) とはいえもう夏至を過ぎた。日の長さは徐々に短くなっているはず。そんな目で見ていると日ノ出の時間は少し遅くなってきた感がある。

夏草がどんどんと生い茂ってきている。鳥対策もかねてどこまで残すか、どこからヤブ払いをすべきか、迷うところだ。 |