|

6月30日(日曜日)

夕暮れが近づいてちょっと雨が止んだ時、みごとな2重の虹が地平線から立ち上がった。

いろいろな色があるテッセン。これは気持ちがなごむピンクだ。 6月29日(土曜日)

ユリの名前の特定は難しい。これはカサブランカの属するオリエンタルユリの一種なようだ。 けれどカサブランカ(「白い家」の意味らしい)かどうか、まだはっきりしない。 6月10日(月曜日) 平安末期の人たちはまことにおおらか。宗派同士で我こそが真の仏に近いと争うのでなく、一仏に連なるものとして互いを認め合っていたのかと感心した。 聞くところによれば、ユダヤ教のヤハゥエもイスラム教のアッラーも、またキリスト教のゴッドやデウスも実はすべて同じ神をさす(語源も同じ)だとのこと。 それならどうして神の思いを慮って、互いの違いを理解しつつも平和共存に向かえないのか。この2500年の歴史を見ればそれは青臭い意見だと言われるのは承知している。それでも なお何とかしてその方向へ向かってほしいと思う。

6月 9日(日曜日) 昨年より50万人以上増えて1300万人以上が受験する。カンニング防止のためAIを利用した監視カメラを各会場に設置している。就職事情が厳しい状況なので大学進学を希望する 者が増えている、などが語られていた。 あとで調べてみると、最近の日本の大学受験生数は60万人ほど。あちらは20倍以上かと驚いた。 続いてのニュースは授業料値上げに抗議しての東京の大学で集会についてだった。学費が上がると経済的に不利な者、地方出身者などが入学しにくくなり、学生の多様性が失われる など集会の意図が語られていた。 大学に関する二つのニュース、彼我の違いに複雑な気持ちになった。

富士山の噴火や土砂崩れなどで何度か埋まってしまったが、江戸時代に地元のお百姓を中心に数年かけて掘り直して今のような灌漑用の水を貯えた池になったとのこと。 頭が下がる根気と労力だ。 まだ咲き始めていなくて残念だった大賀ハス。これは古代ハスで、戦後に遺跡から発掘された2000年前の種を発芽させた株を譲り受け、増やしたものだとのこと。ロマンがある。 それにしても、ハスの葉は広くて座り心地がよさそう。ハス(蓮華)の上に鎮座した仏像が多いのもうなずける。 6月 8日(土曜日)

矢部氏は「大家さんと僕」(2017年)の作者。 登場人物は純真さと乙女心を失っていない80歳代と売れない30歳代?の芸人。そんな二人が大家さんと下宿人の関係になる。その出会いと別れが しっとりと描かれていて記憶に残っていた。 会場であらためてその作品を見返してみて、つい最近まで、いや今でも、戦争で失った大切なものを胸に抱えている人がいることが身に染みた。「もう...矢部さんは戦争にとられたくない」 (「大家さんが戦争にとられたものはなんだったのでしょうか)

新月の暗闇から今まさに現れたばかりの細い月。はかなく見えてもこれからはどんどんと輝きを増すばかりだ。明日はもっと明るくなる。 6月 7日(金曜日) 10万人ほどいた日本兵のうち数百人が残り、ベトナム人と協力して戦った。しかし北隣りに中華人民共和国が成立したあとは居続けることができなくなり、日本に帰る者もでた。 彼らの妻(ベトナム人)や子どもは現地に残された。インタビューの中で、ある男性は父が日本人のため学校でいじめられたと話していた。これも父が日本人の ある女性は、看護婦になりたかったけれど母が差別されて生活が苦しかった。それで看護婦になることを断念したと語っていた。(早口の英語のため、少し不確かな箇所あり) 多くの同胞が帰国しても残ってベトナム独立のために戦った、しかし帰国せざるを得なくなった兵士の思い。残された妻の思い。そして父が日本人であることで差別を受けてきた 子どもの思い。そのどれもがやるせなさを誘った。そんな現実が過去にあり、そのことへの思いが今も存在していることにも驚いた。

6月 6日(木曜日) 冒頭は有名な一節から。「山路を登りながら、こう考えた。 智に働けば角が立つ。情に棹させば流される。意地を通せば窮屈だ。とかくに人の世は住みにくい」。 とある温泉地に逗留した画家の徒然の思いや美しい女性との出会いが、その女性の肖像画を頼まれたけれども何かが不足で描けない煩悶が描かれる。 ついに完成したのは物語の最後、思いがけない場面・瞬間でだった。 漱石の代表作と言われることもある「三四郎」も聴いてみた。今から110年ほど前の20世紀の冒頭、帝大に合格し地方から東京へ出てきた純情な青年の初々しい日々が描かれている。 とはいえ、大学の講義、先輩や友人、美しく知的な女性との出会いや語り合いのなかで疑問や迷いも芽生えてくる。それらを考え、悩み、乗り越えようとする日々ののち、 ついに恋に破れる。友人の大学改革の企図も頓挫する。二つの敗北の物語、その後日談は読者に委ねられているようだ。 農作業をしながら聴いたので理解不足は否めないけれど、漱石の闊達さを感じることができ、いい時間だった。

6月 5日(水曜日) 新鮮だったのは主人公の内科医が学生時代から狂がつくほどの夏目漱石大好き人間で、今も常に「草枕」を懐に折に触れて読んでいるという設定。 加えて、この小説自体が漱石の文体に倣っており、これも新鮮だった。 「信州の豊かな自然に相対したときふとこころに浮かぶ名文がある。『運命は神のものだ。人間は人間らしく働けばそれでけっこうだ』 躍進著しい明治の日本において ひとり静かにそう記したのは文豪・夏目漱石である。 私こと栗原一止はかかる名文に感銘を受け、その著作ことごとくを習読し、口調だけはかくも古風になった孤高の一青年である」 こんな調子で患者と医師、医師同士のかかわりや思いなどが物語られていく。 時に生死にかかわるヒヤッとする場面とか暗い気持ちになる箇所もある。それでも読後感がさわやかなのはこの文体のせいもあるかもと思えた。

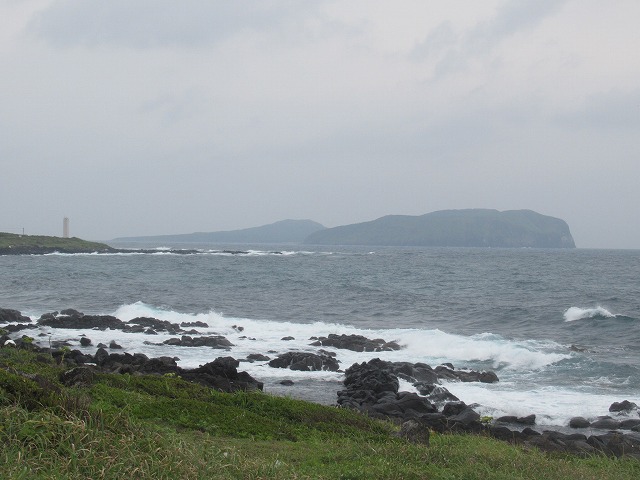

この海辺の家々は海抜1メートル前後に立っているように見える。高潮や津波が来ませんように。

エンゼルトランペットはまさしくその名前にふさわしい魅力的な形、そして何とも言えない気品がある色合いだ。 6月 4日(火曜日) そのことを知人に話したら、「そがんか(そうなの)。おっもいつでん(おれもいつでも)5時ごろに目のさみゅっよ(覚めるよ)。そっから1時間ばっか祈りばいうてから(祈りを唱えてから) なんじゃかんじゃすっよ(なにやかやとするよ)」とのことだった。 小生も50数年前、中学校を卒業するまでは時間は短いながら家族全員で毎日それと同じことをしていたのを思い出した。朝起きたらまず座ってしばらくお祈りをする。 そんな日常を今も毎日生きている人が身近にいるのはうれしいような、 信じられないような不思議な感がした。

一つの物語だなと思えた。 6月 3日(月曜日) そこにふと立ち寄った客が一人で切り盛りしているおかみさんの人柄に惹かれ、つい悩みを打ち明けてしまう。それに対するアドバイスに元気をもらい、事態はいい方向に向かう。 ところが翌日、またはしばらくしてお礼かたがた再訪してみると、どこを探してもその居酒屋はなかった。果たして真相は? それはさておき、ここに来た客の一人は、高校の教室を夜の定時制授業でも使っているため同じ机を昼と夜の生徒が共有していたという思い出を語っていた。昼の男子生徒と 夜の女子生徒はふとしたきっかけで机に手紙を置いて文通する仲になり、一生忘れられないだろう思い出が作られていく。 小生も50年ほど前、川崎の夜の定時制高校に通っていたので、久しぶりに当時の日々の記憶が鮮明によみがえってきた。おかげでしばらくいい時間を持てた。

また1年後を楽しみにしよう。

アナベルはアジサイ系か。こちらは薄緑から穏やかな白色に変わっていく。 6月 2日(日曜日)

6月 1日(土曜日) 彼女のまさに壮絶な人生については前に記したので割愛する。 番組では昨年11月に自宅階段での転落事故について、そして4月に亡くなる直前までの入院生活の様子が放映されていた。 番組の最後に近い時間、医者の勧めもありリハビリを兼ねてのピアノ練習をする場面があった。 耳もほとんど聞こえず、目もほとんど見えない状況下、おぼつかない様子である曲を演奏していた。これが彼女がピアノに触れた最後となった。 誇り高い彼女のことだ、元気な時ならこんな場面を撮影されるのは断固拒否しただろうと思えた。 それなのに撮影され、放映までされる。どんな心中だったろうと思うと泣けた。 反面、これだけの偉大な芸術家ゆえ、そんな最後の様子さえも見てもらう勤めがあるのかもしれない。それは自らも神様も許可していたのかもしれないとも思えた。 番組で「(機械みたいに正確に弾くだけで、)譜面の後ろにある霊感を感じない人はだめだ」「ショパン。恋人ですよ。天国に行ったら早く会いたい」とも言っていた彼女。 笑顔で会っていることを祈る。

昨夜は下弦の月だった。今朝はもうずいぶんと半円よりも欠けていると見える。 |