���g�b�v�ɖ߂�

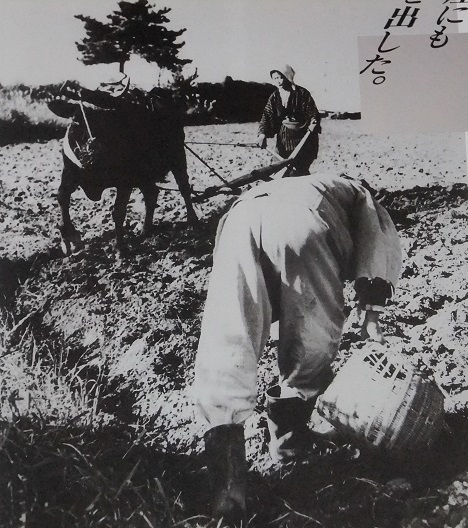

4��1���i���j���j�@�i�J�̂�����j

�@�@�@

���܂����������ʂ�Ɂ@

�ꂪ�u���ʑO�ɁA������i��x�j�ł悩����A�������Ő��܂�ĂӂƂ��i�傫���j�Ȃ����������i����j�ɍs���Ă݂����ˁ[�v�ƌ����̂ŁA�A��čs�����B

���s�吳��B

1945�i���a20�j�N�A12�̎��Ɍܓ��Ɉ����z�����̂�����A����70�N�ȏ㗈�Ă��Ȃ��������ƂɂȂ�B

�u�����[�A���c��͑S�R�Ȃ������B�ǂ����ǂ���������������S�R�킩����v

�܂��A�n�����Ȃ��Ȃ��Ă���B

���e������q�ɂȂ������ɂ����Ɍ�����悤�ɂƋ������܂�A83�ɂȂ��Ă����炷��ƌ������u�吳������ʂ�2����1�Ԓn�v�Ƃ����Z���E�n�Ԃ͍��͂Ȃ��B

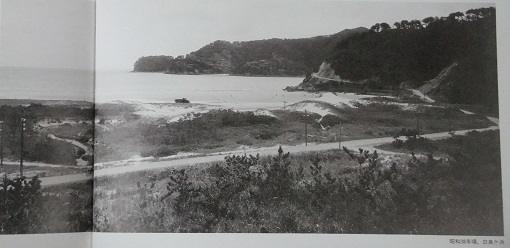

�吳������ɍs���ĕ����Ă݂�ƁA���݂́u���1���ځv�����肪�̂̂��̒n�ɂ�����悤���Ƌ����Ă��ꂽ�B

��������ɍs���A������ӂ�����܂���Ă݂�B

�u���������i�S�R�j�킩���B�����ǂ�i�������j���Z��ǂ������́A��Ђ�Б����[���ƕ���ǂ����Ƃ�����Ăˁv

�u�吳���v�Ƃ����K���̑O�ɗ��āA��̖ڂ��ۂ��Ȃ����B

�u�����[�A���C�ɂᗈ�����Ƃ邲�Ă����B������͐V���イ�Ȃ������Ă�����āA�����������ܕ������ɘA��Ă��Ă��낤���̂͂��C����Ȃ��납���v

�u���C��O���A�����ǂZ��ǂ���������Ƃ��낽���v

�K���̑O�̒ʂ�̌��������A��̎w�����ꏊ������ƁA�����ɂ�10���K�����鋐��A�p�[�g�������Ă����B

�u������߂��̐�ׂ�̓L���E�`�N�g�E��������[���Ƒ����Ƃ��āA�Ԃ�т�����i��������j�炢�Ƃ��Ăˁ[�A�Ă͂���Ⴋ�ꂢ�Ȃ��������B����ǂ���ւ��������납���v

�u�߂��̏Z�g�_�Ђł̉čՂ�A�������E�ꂿ���ɘA��Ă����Ă���ĂˁA����i�K�j�����Ƃ��낤�āA���َq�����āi�����āj���炤�ꂵ��������B�ق�ƂŊy���������ˁ[�v

��������ɕ����܂���Ă݂����A�߂��ɂ���Ȑ�͂Ȃ����A�_�Ђ��Ȃ��B

��͈Ë��ɂ�����A�_�Ђ͓��������肵���̂��낤���B

������Ƒ��������ƐK����A�ؒÐ�A���ږx��ȂǂɂԂ���������ǁA�L���E�`�N�g�E�̕��ؓ����������ɂ��Ă͑傫������삾�Ƃ����C������B

����ɍ��̓R���N���[�g�̒�h����������ŁA�̂̂悷���͂Ȃ��B

�u�悩�悩�B�̂����͂Ȃ���i�����j�c���Ƃ�A����܂�킩���������āA���ʑO�ɂ����ɗ��������ł�߂��������B

�V���ւ̂悩�݂₰�̂ł�����B

���ꂵ���ˁ[�v

�A��Ă����b�オ�������ȂƐS����v�����ЂƎ��������B

�@�@�@���@�ȏ�̓G�[�v���[���t�[���łł��B

�@�@�@�@�@ ���ۂ́A

�@�@�@�@�@ �u�ꂿ���A�����܂ꂽ�w�����ʂ�x�ɍs���Ă݂�H�@�A��Ă������v�ƌ����Ă��A

�@�@�@�@�@ �u�悩�B�����v�̓łɂׂ��Ȃ��p�����ꂽ�B

�@�@�@�@�@����A���ɏZ�ޏf��i���̎o�j�W�̖@�����������܁A

�@�@�@�@�@��l�ŕ����Ă݂��B

�@�@�@�@�@�����ꏏ�ɖK�˂�ꂽ��A��̂悤�ȉ�b�ɂȂ����낤���B

���F �@ �u�����ʂ�v�Ƃ����n���͍��͂Ȃ��B

��̐��܂������n�@1�@���1���ڂ̌f���� �@�@�@ ��̐��܂������n�@2�@�@����̃A�[�P�[�h�X ��̐��܂������n�@3�@�@�@�e�q�ŕ�炵�������Ղɂ͍��͍��w�A�p�[�g��

���F �@ ���������I�ȕ��͋C���c���Ă���Ɗ������B

�E�F �@ �ꂩ�畷�����Ƃ���ł́A�����͏����Ȍ����̒���������ł��āA�Ƃ̑O�ɂ͏����Ȕ����������B

�@�@�@�@����͎Б�ŁA�c���i��̕��j�͂������̖a�эH��Ń{�C���[�W�Ƃ��ē����Ă����B

�@�@�@�@���͍��w�̎s�c�Z��ƂȂ��Ă��āA�u���̊��B

�@�@�@�S�F �@ �K���̂��������͔s�풼��̂��Ƃ����������Ă��āA�����̒����̂悤���Ȃǂ�����Ă��ꂽ�B

��̐��܂������ꏊ�@4�@�@�@�����̌������ɂ������Ƃ����K���͂����H ��̐��܂������ꏊ�@5�@�@�@�I�n ��̐��܂������ꏊ�@6�@�@�@�ؒÐ�B���̓L���E�`�N�g�E�炭�y��H

�@�@�@�@�ؒÐ�̃R���N���[�g��h�̐�ɂ́u���Z���h�[���v�������Ă��āA����̕ω����@���������B

�@�@�@

4��2���i�y�j���j�@�i����̂��܂�F�앗���߁j

�@�@�@

�u�@�X�e�[�L���������Ă��Ă���Ȃ̂��@�v�@�i�@�u�@�V�˃o�J�{���@�v�@�j

�����O�A���l�Ɖw�O�̋������ň��B

��̎v���o�������Ȃ�����ʂ̘b��ɂȂ�����A���ꂱ��Ƃ��킢�Ȃ��b�������B

�r���ŁA�u�V�˃o�J�{���v�����߂Ď��ʉ�����挎�i3���j�������ꂽ���Ƃ��A���̓��e�����Ă�������B

�h���}�̒��ŁA�����O�̃o�J�{���p�p�ƃ}�}�����ȃ��X�g�����ŐH���������ʂ��������Ƃ̂��ƁB

�X�e�[�L�̏Ă������ɂ��A���͂ł́u���A�v���́u�~�f�B�A���v�Ȃǂ̐����������钆�A

�o�J�{���p�p�����̂Ƃ���ɂ����X�g�����̕����Ă��������ɗ����B

�o�J�{���p�p�̕Ԏ���

�u�X�e�[�L���������Ă��Ă���Ȃ̂��v

���͂ł̓o�J�ɂ�����A�N�X�N�X���̉Q�B

����Ȓ��A���x�̓}�}���Ă����������B

�}�}�̓�����

�u�������������������v

���͂̏����̓n�^�Ǝ~�܂�A�V�[���ƂȂ����B

�ƁA�����܂ŕ��������A���܂炸�勃�����Ă��܂����B

�o�J�{���p�p�̕Ԏ��������A�Ȃɂ�犴�ɂ܂���̂�����A���Ɩڂ��E���E�����Ă����B

���Ƀ}�}�̂��Ƃ������ɂ͂��Ȃ���~�߂悤���Ȃ������B

�킽���́u�A�j�L�A�Ȃ�ŋ����́B����͋����悤�Șb����Ȃ����낤�v�Ƃ����B

�Ȃ��Ȃ̂������ł��킩�炸�B

�f�p�����̂��̂������ӔN�̕�̎p�Əd�Ȃ��Ă��܂����̂�������Ȃ��B

�����āA���̑f�p���ɏ_��ɁA�������B�R�Ɗ��Y�����Ƃ���}�}�̌��������Ƃ��́A�����_���A�̏�Ԃ������B

���F �@ 3��21���̎ʐ^�B

�ԍH�@�؉ԁH �@�@�@ �{���̐H��12�� ���r���O�X�g���f�[�W�[

�@�@�@�@�ʐ^�����͓E��ł�������A�E����1����䥂łĂ��Ђ����ɂ������́B

�@�@�@�@����3���́A���̂���������݁H�ɍ��ꂱ��ł��܂����B

���F �@ ���炭�Ƃ��邱�ƂɂȂ����̂ŁA���݂����Ȗ�Ȃǂ����H���ėⓀ�ۑ����邱�Ƃɂ����B

�@�@�@�@���ォ��V�C�^�P�A�V���W�A�ʃl�M�A�T�c�}�C���A�Ԉ����j���W���A�T�g�C���A�S�{�E�A�j���j�N�A�V���E�K�A���l�M�A�_�C�R���A�u����12��ށB

�@�@�@�@��������ׂĈꏏ�Ɏς��R�V���E�ʼn���������B

�@�@�@�@���ʂ������܂��A���������ėⓀ����B

�@�@�@�@����A�𓀂��A���X��G�߂̖�����Ďς��߂u�����̈���X�`�v�ɋ߂����̂ɂȂ�ƐM���Ă���̂����A�͂����āH

�E�F �@ �m�l��̂��́B

�@�@�@�@100�{�قǒ����ĐA�����䂪�Ƃ̂��̂͂܂�����ق�Ƃ����炢�Ă��Ȃ��B

�@�@�@�S�F �@ 3��21���̎ʐ^�B

���̓���@1�@�@�@�ڐ��H�O ���̓���@2�@�@�@�ڐ��H���� ���̓���@3�@�@�@���v��

�@�@�@�@���̓��̗[�����f�ڂ���̂�3��ڂ��B

�@�@�@�@���x���Ȃ����Ă����O���Ȃ��B

�@�@�@

4��3���i���j���j�@�i�J�F�Ԍ��͂ł������H�j

�@�@�@

�u�@�I�`���`���ق����B�����������Ă��ā@�v�@�i�@2�@�j

�m�l�̑���2�̏��̎q�B

���Ɛ�������3�ɂȂ�B

���܂ł͐e�̌������Ƃɂ͂��ׂď]���A

�u�ʐ^�B���A�͂����āv�ƌ��������ɖ��ʂ̏݁A�J�������ӎ�������ɂȂ��Ă���Ă����B

���A���̓J�����������Ă������ۂ���������A�������Ȃ��ӂ��������B

�����ȏ�ʂŁu���₾�v�Ƃ������Ƃ������Ȃ��Ă����B

�ȉ��͍ŋ߂̌����B

�A�p�[�g��10���K�A�x�����_�̓y�ڂ����|�����Ă����e�Ɍ������āB

�u���̓y�A�N�������Ă����낤�ˁB�J���X���|�[���Ǝ����Ă����i�����Ă����H�j�̂��ȁH�v

�p���c�𒅑ւ������Ă���Ă��镃�e�Ɍ������āB

�u���������A�c�����i�����j�ɂ̓I�`���`������H�v

�u�Ȃ���v

�u�c�N�ɂ��c�N�ɂ�����ˁB���������ɂ�����ˁB�ǂ����āc�����ɂ͂Ȃ��́H�v

�u�c�N�͒j�̎q������ˁB�c�����݂����Ȃ��ꂢ�Ȏq�ɂ͂Ȃ���v

�u�c�����A�I�`���`���ق����B�����������Ă��āv

���t���s���������������Ɠ����ɁA������u��ꎟ���R���v�̐^���Œ��ƂȂ��Ă���悤���B

�Ƃ͂����A����قǂ܂ő������Ă����̂ɕ����Ȃ��ӂ��������n�C�n�C�̏�Ԃŏ����܂������A�M���r���`���[�`���[�z���Â������̐Ԃ���t�ɂȂ�����A�u�Ԃ����Ԃ�v��ԂƂȂ邱�Ƃ�����B

�������O�ɖ������܂�A

������ɐe�̊S�����������Ƃ������������낤�B

�ނ��������N���낾�B

����A�q��Ă͂��ł��ނ����������X�̘A�����B

�����₩�Ȑ������F��B

�S�F �@ 3��21���̎ʐ^�B

�̉ԁ@1�@�@�@�R�}�c�i�̉� �@�@�@ �̉ԁ@2�@�@�@�L���x�c�̉� �̉ԁ@3�@�@�@�_�C�R���̉�

�@�@�@�@�A�u���i�Ȃ̉Ԃ̂��č̉ԂƂ����Ƃ̌������Ƃ�A�����݂͂ȁu�̉ԁv�B

�@�@�@�@�R�}�c�i�̉Ԃ͈�ʓI�ȍ̉Ԃɋ߂��B�L���x�c�̉Ԃ͐F�W�����b�p�̂悤�ȉԕفA�_�C�R���̉Ԃ͔��ȂǁA�悭�݂�̉Ԕ��̂��̂Ƃ͂����Ԃ�Ⴄ�B

�@�@�@�S�F �@ 3��17���̎ʐ^�B

�P���Ɖ���@ �J���R���I�Ƌ��D�̌Q��H �I�m�g�b���ƃ}���A��

�@�@�@�@��\���߂��O�����A���̓��͓�ʼn����B�Ă��v�킹�鏋���������B

�@�@�@�@���̌�͂܂�����ɖ߂�A�Ȃ��Ȃ��C�����オ��Ȃ����������Ă���悤���B

�@�@�@�@���̓��̓J���R���I��}���A���̌������ɂ͐�����Ȃ��قǂ̋��D���������Ă����B

�@�@�@

4��4���i���j���j�@�i�J�̂��܂�A�ߌ�x�����琰��F����17���������ɂ�15���B��߂Ȃ��V�C�̂悤���j

�@�@�@

�u�@�ł̊C�Ɂ@�v�@�i�@�u�i�r�B�̗��v�@�j

��N���ɕ��ǂƂ݂��S���Ȃ����ƒm�������A�Ȃ��������������̂������������������B

87�������Ƃ̂��ƂŁA����4�ΔN�ゾ�����ȂƍĊm�F�����B

15�N�قǑO�A�u����炳��v�ł̂������͉��₩�ȏΊ�A������肵�������ň�Ԃ̑��݊��������B

������3�l�̎q�ǂ������Z���E���w���łނ��������N����B

�������A���̘A���e���r��������������ɂ݂邱�Ƃ��ł����̂ŁA�e�q��Z�퓯�m�̉�b���L���ɂȂ����v���o������B

�u����炳��v���I����Ă��炭�̂��A�Ƒ��ʼn���ɍs���@�����A

�z�e���̃e���X�Łu�i�r�B�̗��v�̖�O��f��s��ꂽ�B

�Ƃ݂�����̉��ꖯ�w�~���[�W�J���H

10���N�O�̋L���Ȃ̂ł�������o�������A�Ƃ݂���̉��Z�́u����炳��v�̎��ȏ�ɉA�e�ɕx��ł���A�������������܂��ȗ��݂̂��䂫�����z�I�ɖ��킢�[�������Ă����B

���N�A��Y�����v�Ɖ���̗���ŕ�炷�����E�i�r�B�i�Ƃ݂���j�̂��ƂɁA�s��̐����ɔ�ꂽ�������v���Ԃ�ɋA���Ă���B

�ޏ��̏���Ă������D�ɂ́A�Ȃ��60�N�O�ɕʂꂽ�i�r�B�̗��l������Ă����B

60�N�O�A�Ȃ���l�͕ʂ�邱�ƂɂȂ����̂��H

���l�͉��̂��߂Ƀu���W������A���Ă����̂��H

�i�r�B�͒��N�A��Y�����v��I�Ԃ̂��A����Ƃ�60�N�O�̎v���𐋂���̂��H

����̖��w�╗�K������߂A�������m�푈���߂Â�����ɂ��e�𗎂Ƃ��Ă��Ă���悤�����`���A

�i�r�B�̕���͐i��ł����B

��l����鏬�M���ł̊C�ɐÂ��ɏ������ʂŕ���͏I������̂��������B

�������v��������l�����邯��ǁA����ł悩�����̂��A���ꂵ���Ȃ������̂��Ƃ̎v�����킢���B

�ق̂��ɓ�l����ł����ł̊C�̌��z�������ׂĂ�����Ă���銴���������B

�F������

�S�F �@ ����A�R�����b�B�s�ɍs���A��̂����̍��߂��B

���_���̍��@1�@�@�@�C�g�U�N�� �@�@�@ ���_���̍��@2�@�@�@�C�g�U�N�� ���_���̍��@3�@�@�@�C�g�U�N��

�@�@�@�@�̉Ԕ��Ɉ͂܂ꂽ���_���ɂ݂͂��ƂȂ�������i�C�g�U�N���j���������B

�@�@�@�@����300�N�قǂ̘V�ŁA5�C6�N�����Ė̍Đ��Ɏ��g��ł���Ƃ̂��ƁB

�@�@�@�S�F �@ ��O�͍̉Ԕ��B

���_���̍��@4�@�@�@��O�̍̉Ԕ� ���_���̍��@5�@�@�@�C�g�U�N���̊� ���_���̍��@6�@�@�@�剡�̃c�o�L

�@�@�@�@���̉��ł͒n���̂��������E������A�����Ă����A����̉��H�H�i���Ă����B

�@�@�@�@�݂Ȃ����������ŁA�E�h�A�^�N�A���A����̊����u�h�E�Ȃǂ����ꂱ��Ɣ����Ă��܂���

�@�@�@

4��5���i�Ηj���j�@�i�܂�B���サ�B�����Ɩ�����͉J�͗l�j

�@�@�@�S�F �@ �ԓ��ł������ł��A���������ŃT�N�����݂��Ƃ��B

����̍��@1�@�@�@�����u �@�@�@ ����̍��@2�@�@�@�_�� ����̍��@3�@�@�@�_��

�@�@�@�S�F �@ �J�Ԃ��Ă��犦�����������̂ŁA�Ȃ��Ȃ��U�炸���ꂵ�B

����̍��@4�@�@�@������ ����̍��@5�@�@�@������ ����̍��@6�@�@�@������

�@�@�@�@�E�̎ʐ^�̍��͖̍������A�قƂ�ǒn�ʂɍ炢�Ă���B���߂Č�����i�������B

�@�@�@

4��6���i���j���j�@�i�܂�̂��J�B��J���H�j

�@�@�@�S�F �@ 3���i���j�A�R�����b�B�s�̂����̍��B

���ю��̍��@1 �@�@�@ ���ю��̍��@2 ���ю��̍��@3�@�@�@�Ԃ̉��E��

�@�@�@�@���_���قǐl�͑����Ȃ��A�������ɂ�1�{�̃T�N��������̂݁B

�@�@�@�@���ꂪ�܂��悩�����B

�@�@�@�S�F �@ ���̂�������̒��ɓ���ƁA�Ԃ̒��ɂ��镗��B

���ю��̍��@4�@�@�@�Ԃ̉��E�� ���ю��̍��@5 ���ю��̍��@6

�@�@�@�@�n��������tࣖ����y����ł���悤�������B

�@�@�@

4��11���i���j���j�@����

�^�ē����Ǝv�킹�����Ƃ����ĕς���Ė{���͖k�������������A�ߌ�x���ɂ͔������Ȃ����B

����ł��䂪�Ƃ̋C���v�ł͍ō�22������������t�Ƃ��Ă͏����ق����B

�{���̍�Ɓ@�@ �@

�@�@�@�u���̔��v�ɃJ�{�`���i5�j��A�B�@�@�@�u�Ƃ̑O�̔��v�Ƀi�X�A�g�}�g��A�̏���

�@�@�@�S�F �@ 12�����߂ɐA���t���A�����}���`�ƃr�j�[���g���l���������Ĉ�Ă����́B

�W���K�C���@��@1�@�@�@�@��O �@�@�@ �W���K�C���@��@2�@�@�@�ꐤ�����@�� �W���K�C���@��@3�@�@�@�咆��

�@�@�@�@��N�͖��n�̕��t�y����ꂽ�������肪�o�Ă��h�����A���̂����ő��ɕ����Ă��܂��s���|���ʂ��炢�̂��̂����ʂ������Ȃ������B

�@�@�@�@���N�͔��ȓ_�����Ĉ�Ă��b�゠���āA�ʂ��傫���������߁B

�@�@�@�@���������Ă��ĐH�ׂĂ݂��B

�@�@�@�@�̂ꂽ�ĐV�W���K�͔炲�ƐH�ׂ��A�����B

�@���F �@ �_�C�R���̉Ԃ͏����̋��t�߂܂Ő������Ă��āA�|�����炢�̔ɂ�悤���B

�_�C�R���̉� �؉Ԃ̉� �Ί_�̃I�X�e�I�X�y���}��

�@�@�@�@�H�ׂ镔���̍��������̂ӂ���͂��قǂɋ��剻���Ă��Ă݂��Ƃ��B

���F �@ �؉Ԃ͉Ԃ��I���T�����ǂ�ǂ�Ƒ傫���Ȃ��Ă��Ă���B

�@�@�@�@�����V���H�p�ɂ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ȃ��Ă����B

�E�F �@ �u�Ƃ̑O�̔��v�ƉƂƂ̋��ɂ���Ί_�ɁA���t�݂��Ƃɍ炭�B

�@�@�@�@��́u����Ԃ͂悤�f����i�悭�f����j�ˁ[�B���ꂩ�i�Y�킩�j�ˁ[�A�݂��ƂȂ���ˁv�Ƃ悭�Q�܂��Ă����B

�@�@�@

4��12���i�Ηj���j�@����̂��܂�

�{���́A5:35�ɖ��͂��߂��E�O�C�X�̐��Ŗڊo�߂��B

���̏o��5:55������A20�����O�ɖ��n�߂Ă���̂��ȂƋ����B

�ꂪ�S���Ȃ������X����2��26���͂��ʖ閾���̍��ʃ~�T�i���V�j�̓��B���̓����E�O�C�X�̐��Ŗڊo�߁A���v��������6:30�������B

���V�C��������Ƃ��̓��̓��̏o��6:57�B�閾����2�C30���O���炢������n�߂�̂����ۂ̂悤���B

���������������A����̖k���ɑ������͓앗�B

�_��Ƃ̓V���c1���ŏ\���������B�䂪�Ƃ̋C���v�ł͍ō��C��26.2���ŁA����Ȃɏ����������ȁH�Ǝ�����������B

�u�@�����[�A�������ق�ƂŐ��܂�ď��߂ĊC�ɓ�������[�@�v�@�u�@�����́[�A�킾��������Ȃ����Ȃ����@�v

�����ɋL���͖̂ʉf�䂢���A�{����35��ڂ̌����L�O���B

�u�I�V�h���v�w�v�ɂ͂قlj������A�܂����������ƂɈӖ�������̂��낤�Ɗ�����B

��̌���������30�N�Ԃ������B

19�Ō������A49�̎��ɕv�����E�B

���낢��Ƌ�J�������������A�S���Ȃ������͎q�ǂ�7�l�A��16�l�A�Б�7�l�����āA�܂��v���c�����ƂȂ������������Ǝv���B

�R�`�ɏZ�ދ`��͕��萔�ΔN���ŁA���������C�B

�`��ƕ��2�x����Ă���B

��x�ڂ͏�����̌������̎��B

������x��20�N�قǑO�A�ܓ���K�˂Ă��ꂽ�B

�����O�Ɏq�Ɠ������A�`��ƃJ�~������̂�҂����B

��́A����O����u�����[�A���������k�قȂ킩����B�b����ʂ��������납���H�v�ƐS�z���Ă����B

�`����J�~����Ɂu���̂悧�`�A����ܓ��̂�Ƙb����ʂ���������˂���ǁi�킩��Ȃ����j�A���܂˂́i�C�ɂ��Ȃ���j�B���߂ƈꏏ�ɍs�������A�܂��Łi�܂������j�S�z�Ȃ��������v�ƌ����Ă����낤���B

�������A�������S�����Ȃ��B���߂����m�Ȃ̂ŁA���ꂱ��Ɠ�l�Řb���e��ł����B

�^�Ă������̂ŋ߂��́u���l�v�܂ʼnj���ɍs�����Ƃɂ��A�ꂽ�����U�����B

�u��A�������Ȃ���ׂ��v�E�u�����A�������Ȃ�����v�i���₾�B�������Ȃ����j�Ȃǂƌ����̂ŁA�u���i���̂܂܂ŊC�ɓ���A����1�����i���������čs���Ē��ւ��Ă�����������v�Ɠ`���A�A��čs�����B

�ŏ��͑���������ƊC�ɓ������x���������A�q�⑷���j���͂��Ⴂ�ł���̂����Ă��邤���A���ɓ�l�Ƃ����܂ŊC�̒��ցB

���ɂ͓������ɉB�ꂽ��A�݂��ɐ���������������ƁA�܂��ɏ����ɖ߂������̂��Ƃ�60�ゾ�����B

�u�@�����[�A�C������悩�ˁ[�B�������ق�ƂŐ��܂�ď��߂ĊC�ɓ�������[�@�v�i��j�@

�u�@�����́[�i�����Ȃ�ł����j�A�킾��������Ȃ����Ȃ����@�v�i�`��j

�u�@�����A��l�Ƃ����܂�ď��߂Ă����Ė{���ł�H�@�т����肶��ˁ[�B����������Ȃ��Ƃ͂Ȃ��낤�ŁA�悩���r�݂̂₰��ł��������@�v�i�����j

�Ƃ����悤�Ȃ���肪�������B

�����Đ����̂Ƃ���ɂ��ꂢ�ȊC������B

����ȏ���12���炸���ƏZ�ݑ����Ă��Ă��y���݂Ƃ��ĊC�ɓ���E�j���ȂǂƂ������Ƃ͈�x���Ȃ������ȂƎv���B

�Ȃ����������͓�l�̕ꂪ�C�̒��Ő������������Ă�������v���o�����B

�{���̍�Ɓ@�@ �@

�@�@�@�u���̔��v�ɃJ�{�`���i10�j�A�X�C�J�i10�j�A�������i10�j��A�B�@�@�@�u�Ƃ̑O�̔��v�Ƀi�X�i8�j��A�B

�@�@�@���F �@ �X�i�b�v�G���h�E�A������G���h�E�Ƃ��H�ׂ���Ȃ��قǂɐ������Ă����B

�G���h�E�̉� �@�@�@ �l�M�V�� ���r���O�X�g���f�[�W�[

���F �@ �l�M�V��͍����߂�����藎�Ƃ��đ��̏ꏊ�ɉ��A�����A�����������A����B��������܂����������l�M���H�ɐH�ׂ���Ƃ̂��ƁB

�E�F �@ ���ߏ���100���قǒ����������̔����B �z���Ƃ�Ƌ}�ɍ炭�B�݂��Ƃ��B

�@�S�F �@ 3��20���̎ʐ^�B

����@�ƃ}���}���� �J���R���I�ƊC�@1�@�@�@�k���� �J���R���I�ƊC�@2�@�@�@�����

�@�@�@�@�����͊C�ɍs�����B�@�ߑO�̐���Ԃ̎��͂���Ȋ����������낤�B

�@�@�@

4��13���i���j���j�@�܂�̂��J

���̗\��ł͒����������J�Ƃ̂��Ƃ������̂ŁA�{���͏����d���݂̂Ɗo�債�Ă����B

���A�����ɖڊo�ߊO������Ƃ܂��~���Ă��Ȃ��B

����ĂĒ��H�����������ɍ̉Ԑ������A�g�}�g���A�����B

�r���J���~���Ă������A�Ȃ�Ƃ���A���I�������ɂ͂�݁A���邭�Ȃ�B

���H���I���Ă��܂����邢�̂ŁA������d���ł��邩�Ɣ��f���A�L���E����������A�����B

�A���I��肪�߂��ߌ�3�����납��y���~��ɁB �܂��J���ŕc���܂�Ȃ��悤�ɂ��邽�߂̊�����x����s���ۉ�������d�����c���Ă���̂ŁA���H�𒅂č�Ƃ𑱂���B

���H��ʂ��ĉJ�����ݍ���ł��ĉ����܂ł��ԔG��ɂȂ�B

���ǁA�ʏ�̓�������1���ԑ������炢�܂ŊO��Ƃ������B

�J�ɐU��ꂽ����������B

�{���̍�Ɓ@�@ �@

�@�@�@�u�Ƃ̑O�̔��v�Ƀg�}�g�i16�j�A�L���E��(16)��A�B

�@�@�@�S�F �@ ��������A�@�́A1�����قǑO�ɐ��𗧂ĂĔ엿���{���Ă����A�엿���y�ɂȂ�����ɒ�A����B

�؉Ԑ����i�X���Ɂ@1�@�@�@�������O �@�@�@ �؉Ԑ����i�X���Ɂ@2�@�@�@�������r�� �؉Ԑ����i�X���Ɂ@3�@�@�@�i�X��A��

�@�@�@�@�����̓s����1���Ő��Â�������A��A���Ă��܂����B

�@�@�@�@�s�k�N�͔|�̂������A����Ȃ���y�A���ł��܂��܂��̎��n���ł��Ă���B

�@�S�F �@ �ߌ�A�y���~�肪�����ԑ������̂����~��ƂȂ�A�[��ꎞ�͏��������[�Ă���ƂȂ����B

�J�A�ߌ�̊C �J�オ��A�[���̊C �J�オ��A�[���̃}���A��

�@�@�@�@�����Ƃ肵�Ă�������B

�@�@�@

4��14���i�ؗj���j�@����

���x�������A�k�����������̐���̓��B

����ł��킪�Ƃ̋C���v�ł͍ō��C��26.2���B

�f�W�^�����x�v�ŁA���ɒu���Ă��鐅��C���v����2���قǍ����X��������̂����A����ɂ��Ă�����Ȃɏ��������̂��Ǝv���B

��ƃT�C�N�����O�H

�u��Ƃ�������ɃT�C�N�����O�����Ă���B

�T�N�������J�ŁA�̉Ԃ��炫����Ă���Ȃ��A�y�������ȏΊ炾�B

����ł�������ɏZ��ł��āA������Ƒ̒��������Ƃ����̂ŕa�@�ɘA��Ă����Ă̋A�蓹�B

��҂���u������Ɣ]���������̉\��������܂��ˁv�ƌ���ꂽ�B

�������ɑO�𑖂��̃n���h�������͂��ڂ����A�ǂ����ӂ���Ă���悤���B

������͎d��������̂Ŏl�Z������̂��ɂ��ĉ�삷��͖̂��������A�ƔY��ł���B

�ܓ��ł�������ɕ�点�A���d�������Ȃ��������ł邱�Ƃ��ł��邩���ȁA�Ȃǂƍl���Ă���B

�ƁA�����ŁA�Ȃς��ȂƎv���B

���60�Α�㔼�܂Ńo�C�N�͏��Ă������A���]�Ԃɂ͏��Ȃ������͂��B

����Ɋ��ɉ��N���ܓ��ł�������ɕ�炵����Ȃ��������B

����ɕ�͂����c�c

����ȕ��Ɏv���n�߂������ɁA�w��������A�ς���x�Ƒ��Â���ł�����l�̎���������B�v

�@�@�@�ƁA�����œ�l�̎����Ƃ������āA

�@�@�@�z�c�̒��ɂ���A�����킷�E�O�C�X�̐��Ŗڊo�߂�����������B

�@�@�@�������Ă���ƁA������2�l��3�l������Ƃ����ɂȂ�̂��H

�@�@�@�����̖��͂��ɂ������ă��A���������B

�{���̍�Ɓ@�@ �@

�@�@�@�u���̔��v�̐Ί_�ɃI�X�e�I�X�y���}���̒�A�B�u�Ƃ̑O�̔��v�Ԓd�̑����B

�@�@�@���F �@ 4��1���Ɍf�ڂ����u���s�吳�����v�̎ʐ^�́A2�N�قǑO�A�f���̂�����݂ɍs�����Ƃ��̂��́B

��̐��܂������ꏊ�@1�@�@�@���͋���A�p�[�g�Q�� �@�@�@ ��̐��܂������ꏊ�@2�@�@������X�X ��̐��܂������ꏊ�@3�@�@�@������Z

�@�@�@�@��T�A���삩��ܓ��ւ̋A��A�������d�ԂŐ����Ԃ̂Ƃ���ɏZ�ޖ���l�ƍĂіK��Ă݂��B

�@�@�@�@�ꂽ�����Z��ł��������Ղɂ͍��w�A�p�[�g��9���������Ă����B

�@�@�@�@�c��(��̕�)�͖a�эH��̃{�C���[�}���������Ƃ̂��Ƃ����A���Ԃ�H�ꉡ�ɕ��݂��ꂽ�����������̂��낤�B

���F �@ ������X�X�͂܂��l�ʂ���������ꂵ���B

�@�@�@�@�������A�߂��ɃC�I�����ł��Ă���͏��X�ɋq�������Ă��Ă���Ƃ̂��ƂŁA����͂��������������ȂƎv�����B

�E�F �@ �u���w���߂łƂ��v�̐��ꖋ���܂Ԃ����B

�@�@�@�@�u�ܓ��Ɉ����z�����Ȃ�������A�ꂿ���͂��̍��Z�ɓ����������ȁv�ƌ����ƁA

�@�@�@�@���Ɂu�Z�����A���a30�N���됶�܂�̎����������Z�ɂ͍s��������₩��A���a7�N���܂�̕ꂿ��s�����킯�Ȃ����B���̂��덂�Z�ɍs���Ƃ�����́A���̑�w�ɍs�������������Ƃ������H�v�ƌ���ꂽ�B

�@�@�@�@�܂��ɂ��̂Ƃ���B

�@���F �@ ����͐K����ɖʂ��Ă���A�Ί݂͍`��s���B

��̐��܂������ꏊ�@4�@�@�@�K���� ��̐��܂������ꏊ�@5�@�@�@�s���B�����Z�A�p�[�g�� ��̐��܂������ꏊ�@6�@�@�@�������

�@�@�@�@�ʐ^�̍���������ŁA�E�����s���B

�@�@�@�@����l��35�N�قǑO�Ɏs���ɏZ��ł����B

�@�@�@�@�������Z��ł����A�p�[�g�Ղ܂ŋ���n���ĕ�������A30����Œ������B

�@�@�@�@�܂��������������Z��ł����ꏊ����2�C30���������Ƃ���ɕꂪ���܂������n���������Ƃ́B���߂Ēm���āA�����������肾�����B

�@�@�@�@���R�Ƃ͂����A�����[���B

���F �@ ���������Z��ł����A�p�[�g�͂�����u�����Z��v�B

�@�@�@�@�Â����ŁA�Â��L���ɋ����������Y���b�ƕ��сA�j���������ĕ�炵�Ă���̂Ƀg�C���͈�����Ȃ������B

�@�@�@�@�g�C���ɍs�������Ȃ�����N�������Ă��Ȃ����A�����Ă����炢�o�邩���܂��Ă���˂Ȃ炸��ς������Ƃ͖��̒k�B

�E�F �@ ��������̓T�N�������J�B

�@�@�@�@�n���̂��������e�q�A�ꂪ�ٓ��������ĉԌ������Ă����B

�@ �@�@�@

4��15���i���j���j�@����

���̖�10������A����ɏZ�ގq������d�b����B

��قnjF�{�Œn�k�������ςȂ悤�������A�ܓ��͑��v���ƁB

��ւ̍��T�Ȃǂ��S�����������ɂ����������Ă����̂����A�h��͊������A�܂������m��Ȃ������B

�e���r�͂��Ă��炸�A�g�̉��������ɕ������邭�炢�̐Â����������̂����A������܂ł͉e���͂Ȃ������l�q�B

�����e���r������B

�v��������ςȏŖڂ��݂͂�B

��Ȃ̂Ŏ��͂̏������炸��ς��낤���A�債����Q���Ȃ������}���Ăق����Ɗ�����B

�{���̍�Ɓ@�@ �@

�@�@�@�u���̔��v�ɃX�C�J(8)�A������(6)��A�B�@�u���̔��v�̉Ԓd�̑����A�O���W�I���X�A���B

�@�@�@���E���F �@ ���p���������_�m�ȂցB

�t�@1�@�@�@�n�[�ƃA�P�r �@�@�@ �t�@2�@�@�@�H �t�@3�@�@�@�A�I�_�C�V���E�H

�@�@�@�@�r���A��t���݂��Ƃ������B

�E�F �@ 1.2m���₻��ȏ゠��݂��Ƃȃw�r�������B

�@�@�@�@���}�J�K�V�A�W���O���Ƃ͐F���Ⴄ�悤�����A�}���V�����X�}�[�g�����A��͂�A�I�_�C�V���E���Ǝv���B

�@�@�@�@�Ԃ�瀂��ꂽ�炵�����H�̐^�Ŏ���ł����B

�@�@�@�@�R�̒��ɕԂ��A�����Ă������B

�@�S�F �@ �C�����̂悢���B�v���Ԃ�ɒ��̊C������Ă݂��B

���̊C�@1�@�@�@�J���R���I ���̊C�@2�@�@�@�}���A�� ���̊C�@3�@�@�@�J���R���I�Ƌ��D

�@�@�@�@��u�Ԃ̑D�����Ƃ��Ă���A�ق��ɂ��ނ�D�����z���������B

4��16���i�y�j���j�@����̂��J

�钆��1������A�ً}�n�k����n�߁A���悢�悱�������n�k���Ɛg�\����B

�����̗h��ŏI��������A���̃j���[�X������ƌF�{�ł͂���ɔ�Q���L�������悤�����f���o����Ă����B

�����ł��Ȃ����A����܂Ŋւ�肪�������@�ւ�ʂ��Ă����������t���𑗂�B

��������ꂽ�����łȂ�������d�C�Ȃǂ̃��C�t���C�������f����Ă���悤�ŁA�����ɂ͒������Ԃ������肻�����B

������킹�A�����������F��B

������J�Ƃ̗\�����̂ŁA�ߌォ��͉����d���ɂȂ邾�낤�Ɠ��ݑ�������_��Ƃɂ������ށB

���A�[���܂ō~�炸�A����������Â��߂ł���ǂ������B

�Ƃ��낪���v�ƂȂ��Ƃ��I���悤�Ƃ����Ƃ���Ŗ\���J�ƂȂ�A�\���}�����|�ꂻ�����B

�������Ȃ����H�𒅂ĉ��̎x����⋭���A�����̈���������B

�{���̍�Ɓ@�@ �@

�@�@�@�u���̔��v�̃l�M�A���ւ��B�T�g�C���x��ƐA�t���B�@�u���̔��v�Ɓu�Ƃ̑O�̔��v�ɐ���̉Ԃ̎�d���A�T�t�B�j�A�A���t�M�N�̐A�t��

�@�@�@���F �@ �p���W�[�͂��킢�������ȂƎӂ�A���Α�����30���łł���̂����Ǝv���A�܂��ł����ɂ���B

���ɖ����ꂽ�p���W�[�ƃL�N �@�@�@ �A���ւ��O�̃l�M �l�M�����Ɖ𓀗���

�@�@�@�@�ꌎ�قǑO�ɂ��ꂢ�ɑ���肵���̂����A�܂������ɐ����ĕ����Ă��܂����B���������̂��B

���F �@ 40�{�قǂ��邤���A30�{��10�p�قǎc���Đ���A�ڐA�����B

�@�@�@�@6�����ɂ͕�������̂ł�����Ē�A����ƏH�ɂ͂��������l�M���H�ׂ���Ƃ̂��ƁB

�@�@�@�@���Ƃ�10�{�̓l�M�V����c���ĈڐA�����B

�@�@�@�@����͎���̂��āA�H�ɔd���Ă݂�B

�E�F �@ �ʐ^�E�͐������l�M���L�m�R�Ɠؓ��ƂƂ����u�߂����́B

�@�@�@�@���͐������O�ɂ������ρH�����Ⓚ���Ă������̂�߂������́B

�@�@�@�@�l�M�A�L���x�c�A�n�N�T�C�A�_�C�R���A�j���W���A�S�{�E�A�T�g�C���B����ɗg�������A�ؓ��A�u�������������A�j���j�N�ƃV���E�K������Ďύ��݁A���Əݖ��Ŗ��t�������B

�@�@�@�@����͂������������������Â�����A�܂���؏���Ɖh�{�⋋�̂�������i�ɂ͂Ȃ��Ă��邩�ȂƎv���B

�@�S�F �@ ����̎ʐ^�B

���ǃ��l �P���Ɖ���@ �I�m�g�b���Ɛ�����

�@�@�@�@���ǃ��l�͖����Ő���ł����B

�@�@�@�@�P�����ɂ��Ă��Č������B

�@�@�@

4��17���i���j���j�@����

���͗[������\���J�B����܂Ŗ���������Ƃ��Ȃ��قǂ̋����������B

�C�ے��̃f�[�^�ł͖钆�O��͕���13���B���ϕ��������ꂭ�炢�ɂȂ�ƍő�u�ԕ�����3�C40���قǂɂ��Ȃ邱�Ƃ�����A���̎��͗����Ă���͖̂����B���܂����Ⴊ�܂Ȃ��Ɠ|��ē���łB

���i�͕���7���ł��|�����炢�̕����Ɗ�����̂ɁA���̐����́I

���܂܂Ōo���������Ƃ̂Ȃ��\���Ɗ������̂͐����������悤���B

�\���}���͍��̉��x���ݒu�œ|���͖h�~�ł�������ǂ��A����3�����炢���܂�Ă��܂����B���n�͌����ƂȂ肻���Ŏc�O�B

�����͑䕗��߂̗l���ŋC�����̂悢������a�B

�_�������͂���A�������邱�Ƃ��Ȃ��t���a�������B

�{���̍�Ɓ@�@ �@

�@�@�@�u���~���v�̈�c�p�g���l���Â���B�u�Ƃ̑O�̔��v�̉Ԓd�̑����B

����������

��X�T�A���삩��ܓ��ւ̋A��A���Ɋ���Ė���l�ƕ�̐��܂������ꏊ��K�˂��B

���̎��̕����Ȃ���̘b�ŁA�ܓ��̂킪�Ƃɐ����������ꂽ�̂͂������b��ɂȂ����B

3�Ή��̖��́u���w�Z�ɍs���Ƃ������@��Ԃ���Ă��̂͂��ڂ��Ă�B���ǁA��˂��琅������ŕ��C�ɓ��ꂽ���ڂ����͂���ւ�Łv�ƌ����B

���ǁA���������w4�N�A�������w1�N��1962�i���a37�j�N�ł͂Ȃ��������Ƃ������Ƃŗ����������B

����������O�A���w�Z2�N���납���2�C3�N�ԁA��˂��琅������ŕ��C�ɓ��������𖽂���ꂽ�B

��ׂ���˂ɓ������Ƃ��Ĉ�������グ�A3�t�قǂ��o�P�c�ɒ��߁A����C���܂�10���قlj^�ԁB

�����͓S���̌܉E�q�啗�C�ŁA���̗�����菬���������Ǝv�����A����ł�20�������炢���˂Ȃ�Ȃ������B

�����Č��ŁA�������|����̂��x���Ȃ�����A���n�߂Ă��_���_���Ƃ��̂ł͂��ǂ�Ȃ��B

���̏�A�������I������犘�̉��ɉ����A�d��R�₵�ĕ�������Ƃ�����B

��ǎd������A���Ă������ꂩ��A�u�܂������Ƃ��Ƃ��I�v�Ɠ{���邱�Ƃ������������B

����������A���ꂪ���������˂̐����^�Ȃ��Ă��悭�Ȃ�A�Ƃ����̂͘N�����B

�������A������̂���n�悩��킪���܂ł͂����Ԃ�Ɨ���Ă���A�����ǂ����݂���Ă���܂łɂ͂����Ԃ�Ǝ��Ԃ����������B

����Ƌ߂��܂ł��čH�����n�܂�ƁA�ʊw����ς������B

���w�Z�ɂ͖�3�q������Ă����̂����A���̓��̒����ɕ�1.5���A�[��2���قǂ̍a�������Ƒ����Ă���l�͈����������B

���̍a�̗��e�Ɍ@�����y�������Ă���A�f�R�{�R�̐���y�̏������Ēʊw���邵���Ȃ��̂Ŋ�Ȃ��������B

�����͏W�c�o�Z�ŁA�㋉���̖��߂��܂����w�����Ẳ������̈��S�ɋC��z��˂Ȃ炸�A�q���q���̓o�Z�H�������B

�����āA���ɐ����������B

���̊y�`�����͌��t�ɂ���B

���܁A�������Ȃ������m���Ă���l�͂��Ȃ��Ȃ��Ă��Ă��邾�낤���A����Ȏ���ɖ߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ����낤�B

�������A�����v���o���B

�@�@�@�@���܌F�{�n�k�ł͐������~�܂��Ă���Ƃ̂��ƁB

�@�@�@�@�����Ȃ���ΐl�͐����Ă����Ȃ��B

�@�@�@�@�[���ȋ����⑁�}�̐����������肤�B

���F �@ 3��18���̎ʐ^�B

���t�̍̉Ԕ� �@�@�@ ���t�̓c��� �����̓c���

�@�@�@�@�̉Ԃ��`���z���ƌ����鑐��(�q��H�j�͒�����ɂ܂�Ă��Č��z�I�������B

���F �@ ������3��18���̎ʐ^�B

�@�@�@�@��N�H�̈���n���x�k�����݂̂ŁA���ɂ������Ă����B

�E�F �@ �����̎ʐ^�B

�@�@�@�@���̎ʐ^�̓c��ڂɂ͂��������͂��Ă���B

�@�@�@�@�߂��̓c��ڂł́A�������c���A�����Ă����B

�@�S�F �@ ���傤�ǂP�����O�A3��17���̎ʐ^�B�{���͊C�ӕ����ɍs���Ȃ��������A�����Ƃ���Ȍ��i�������낤�B

�A�I���ƃJ���R���I �A�I���Ɖ���@ �A�I���Ɖ���@�E�P��

�@�@�@�@�A�I���Ƃ͕����ŁA�C�̒��ɍ����͐ς��Ă��镔���̌Ăі��B

�@�@�@�@���������ƂȂ邨�����ŊC�̐F�ɂ����ω��������炵�Ă���B

�@�@�@

4��18���i���j���j�@�܂�̂�����

�قƂ�Ǔ܂��1���������B

��6������̒n�\����11���B���ꂪ1�����O��3��18����14���A3��22����5���������i�C���͏���15�C16�C11���j�B

�t�Ƃ͂����A�܂��܂����������͍s���߂���Ă���ȂƎv���B

�{���̍�Ɓ@�@ �@

�@�@�@�|�b�g�Ɏ�d���F�n�o�l���i6�j�A�s�[�}���i12�j�A�g�E�����R�V�i144�j�A�I�N���i6�j�A�S�[���[�i18�j�A�Y�b�L�[�j�i8�j�A�Ђ傤����J�{�`���i6�j�A�o�W���i6�j�A�~�c�o�E�V�\�E�V�����M�N�i�e32�j�B���������ǂꂾ���肪�o�邩�y���݂��B

�X�C�[�g�s�[�̎x�����āB�T�t�B�j�A�̂�����

�d�b������

����̑����B

����l�Ƙb���Ă��āA�ܓ��̂킪�Ƃɓd�b�������̂͂������b��ɂȂ����B

������19��1973�i���a48�j�N�ɂ͂܂��Ȃ������B

����2������G�ݓX�̂����̈�ɑ��B��̓d�b������A���̐l�S���A�d�b������K�v������Ƃ��͂����ɍs���Ă������B

�ߋ����̏ꍇ��10�~���Ă����Ƃ܂���B

�s�O�ǔԂɂ������ꍇ�́A�b���I������シ���ɎG�ݓX�̎�l���d�d���Ђɓd�b���i105���������j�A���̒ʘb�������B���̋��z���x�����Ƃ����V�X�e���������B

�t�ɓd�b���������Ă����ꍇ�́A�����ɕ�������g����Łu�c����A�d�b�ł��v�ƕ���������B

���������炻�̎G�݉��܂ő���B

100m����ȏ�̋����Ȃ̂ő�ς������B

���̈�Ԃ͂���̉Ƃ����3�A400m��������������Ƒ�ς������낤�B

���傤�ǂ��̎���4�N�Ԃ̋��D���������I���ē����̓d�q���w�Z�ɓ��w���鏀���̎����������B

�����ʐM�m�̎��i���擾���Ă���A���̊W�̎G���ɍڂ��Ă����w�Z�ɘA�������B

�����ł����w�A��ւ̖����Z�m���Ǝ����ɍ��i�ł�����Ɠ��e���Ƃ����B

���������w�����������Ζ������œ��w�ł��A���̂��������ꏊ�◾���Љ�Ă����Ƃ����B

���v�����܂�����b�ŁA���ǂ͂����ɑފw����H�ڂɂȂ�A�������w���Ǝ��Ɨ��̕������������B

�Ƃ�����A���w���̑��̎葱����Љ�Ă��������Ђւ̓��Ђ�����ɂ��Ă����Ԃ�Ɠd�b�̂��������A����̓d�b�����͍��z�ɏオ�����B

3�Ή��A5�Ή��̖��͒��w���ƌ�͊��̍H��ɏA�E�����̂����A�ޏ�����Ƃ��o��O�ɓd�b���������L���͂Ȃ��Ƃ����B

���ǁA�ޏ��炪�ܓ����o�������1975�i���a50�j�N������ɉƂɓd�b�������낤�ȂƂ������ƂɂȂ����B

���̎����G�s�\�[�h������A

�킪�Ƃ͉ƌv���ꂵ�������̂ŁA����́u�d�b�Ȃ�Ă��邱�Ƃ��Ȃ����A���邱�Ƃ��Ȃ�����A����Ƃɂ͈�����ł悩�v�Ɛ\���o���炵���B

�������A�d�b��ЁH����u������X�œd�b�����������Ǝv�������A������ɍH��������ƍ��z�̎x�������K�v�ɂȂ�B���S�̂ɍH�������Ă��鍡�̕����f�R�����ł���v�ƌ����A���Ԃ��ԏ��m�����Ƃ̂��ƁB

�J�ʂ�����A��������œ����q�ǂ��炩��Ƃœd�b���A�b�����Ƃ��ł����̂�����A��͂�v�����čH�������Ă�����Ă悩�����Ǝv�����̂ł͂Ȃ����낤���B

�@�@�@�@���܌F�{�ł͌Œ�d�b���ʂ����ʐM�Ԃ����f����Ă���Ƃ̂��ƁB

�@�@�@�@�g�ѓd�b�ő�ւł��镔�������邾�낤���A����������Ȃ��ʐM��҂Ȃǂ͑�ς��낤�B

�@�@�@�@�����l�A�����������F��B

���E���F �@ ��N�̓G���h�E���������ӏ������L���E��16�{��A�����B

�L���E�����@1�@�@�@���Â���O �@�@�@ �L���E�����@2�@�@�@�c��A��A�A���h���ۉ� �̉�3��i�؉ԁA�ԃ_�C�R���A���j

�@�@�@�@���炭�̓A���h���ۉ��Ɠ|���h�~�����˂�B

�@�@�@�@���߂Ɏx���𗧂ăl�b�g�肽�����̂������ɂȂ邩�H

�E�F �@ �؉Ԃ͊��S�ɏI���A������ɂȂ��Ă���B

�@�@�@�@�ԃ_�C�R���͐��F�B

�@�@�@�@���̉Ԃ͍炫�͂��߂�����A�l�̔w���荂���Ȃ��Ă���B

�@�@�@�@�����A�u���i�Ȃł������Ԃ�ƈႤ���Ƃ��B

�@�S�F �@ 3��9���̎ʐ^�B

�P���ƍr�C�@1 �P���ƍr�C�@2 �r�C

�@�@�@�@�����̖\���J�̎��͂���ȕ��������낤���B

�@�@�@�@���₱�̐��{�̍r����������̂ł͂Ǝv���B

4��19���i�Ηj���j�@����

�݂��ƂɈ�����_�Ȃ��̐�����a�B

�E�O�C�X��5:25�ɖ��n�߂��B

5:45�����̏o������s�b�^��20���O�ŁA�ł������A�d�g���v�ł������Ă���̂��Ɗ�����قǂ��B

�͓܂�̂�����������ƒx���5:33�������B

�u�߂����̊w�Z�v�Ȃ�ʁu�E�O�C�X�̊w�Z�v������Ȃ�A�搶�́u�݂Ȃ���A����͐Q�V�Œx��܂������A�����͐��������Ԃɖ��n�߂��܂����ˁB���炢�ł��ˁv�Ƃق߂Ă��邱�Ƃ��낤�B

����A�E�O�C�X�̖������͎q�����c�����߂ɑ���ɃA�s�[��������̉̂Ȃ̂�����A�������k�ł͂Ȃ����H

�{���̍�Ɓ@�@ �@ �u���̔��v�̃X�C�J�A�������ɐ����A�����~���B�u���̔��v�Ƀc�N�l��A���i16�j

�{�����e�B�A�̎d�����Ȃ��Ƃ����̂͊��������

�j���[�X�ŁA�F�{�n�k�ɂ��A�u���̓{�����e�B�A�ŗ�����͎̂��l���v�Ƃ̃A�s�[�����������B

�]�k�������Ă��邽�߁A���S���ۏ�ł��Ȃ�����Ƃ̂��ƁB

�����m�邽�߁u�F�{���Љ�����c��v�̃z�[���y�[�W�̃{�����e�B�A�����J���Ă݂��B

�������̢10�̐S���܂�����f�ڂ���Ă���A�u��Вn�ł̊����́A���n�̍ЊQ�{�����e�B�A�Z���^�[�̎w���ɏ]���čs�����Ă��������v�ȂǑ����̒��ӎ������������B

���̒��ɁA�u �ЊQ�{�����e�B�A�Z���^�[�ɍs���Ă���Ƃ��Ȃ��ꍇ������܂��B��Ƃ��Ȃ�����Ƃ����ē{��Ȃ��ł��������B����́A��������̃{�����e�B�A���Q�����Ă��邩��ŁA��������Ƃł�����܂��B�w�҂��Ƃ��{�����e�B�A�x�Ȃ̂ł��v�Ƃ������ڂ��������B

���̒ʂ�ŁA�u���������{�����e�B�A�ɗ����̂����牽���d�����������v�Ɨv������A�{�����e�B�A�̎d����T�����߂Ɍ��n�̃X�^�b�t���삯������Ƃ����̂͂܂������Ǝv���B

2007�N�́u�\�o�����n�k�v�̂Ƃ��A�֓��t�߂Ń{�����e�B�A�ɎQ���������Ƃ�����B

4���قǔN�x�����A���̂����������ł���H����e���g�E�Q�܂������ă{�����e�B�A��]�҂̏W���ꏊ�Ɏw�肳�ꂽ����w�ɍs�����B

��������X�^�b�t�̎w���ɏ]���A�o�X����ɕ��悵�Ĕ�Вn���������B

���������̂͗֓��̓���20�q�قǂ̑]�X�ł��������A������3�A4�l�̃`�[���ƂȂ��ďW�����܂����ۊm�F��������A�����Ă��邱�Ƃ₵�Ăق�����Ƃ͂Ȃ��������ĉ�����B

�K�^�Ȃ��Ƃɂ��̏W���͔�Q�����Ȃ��A��Ƃ͐����Ԃōς݁A�ߑO���ŏI������B

�������̔�Вn�Ɍ������̂��낤�Ǝv���Ă�����A�ҋ@���Ă��Ă���ƌ���ꂽ�B

�ڂ̑O�̍��l�C�݂Œ��H��������B

�ƂȂ�ɍ��������́u���ꂩ��삯���Ă����B��N�ɂȂ��Ď��R�̐g�ɂȂ����̂ł������͐l�̖��ɗ����Ƃ��������āv�ƌ���Ă����B

�ǂ����e�ӏ��Ől��͑���Ă���A���̃O���[�v��K�v�Ƃ��錻��͂Ȃ��炵���B

�X�^�b�t�͂���Ȍ����T���ׂ��d�b������Ԃő��������ςȂ悤���������B

���т�H�I����Ă���ƌ���͌�����Ȃ��悤�ŁA�ҋ@���Ԃ����������B

�{�����e�B�A�����o�[�̒�����u�҂��Ă��鎞�Ԃɉ������Ȃ��̂͂��������Ȃ�����A���̊C�݂�|�����悤�v�Ƃ̐����o���B

�S���Ő����Ԃ����ăS�~�◬���E���W�߁A���������ȏd�J���������B

���ǁA���̓��͐V���ȍ�Ƃ͂Ȃ��A�邱�ƂɂȂ�A�o�X�͗֓��s�̔�Ќ����ʂ�A�X�^�b�t���n�k�����̗l�q�̐��������Ă��ꂽ�肵���B

���ׂ���Ƃ��Ȃ��Ƃ����͔̂�Ђ����Ȃ��Ƃ������Ƃł���A�u��������Ɓv�������̂��Ƃ��܂���Ɏv���B

�@�@�@�@����Ȃ��Ƃ��v���Ă��邤���A��ɂȂ��ăj���[�X������Ɓu�F�{�����{�����e�B�A���W�J�n�v�Ƃ̂��ƁB

�@�@�@�@�������͍s���Ȃ����A���Ԃ���ꂽ��l�������Ǝv���B

�S�F �@ ��X�T�A���삩��ܓ��ւ̋A��A��ܓ��œ�����ɉ���ē������w���A�����D������̐�y��ɔ��߂Ă����������B

��ܓ��@1�@�@�@�������V�哰 �@�@�@ ��ܓ��@2�@�@�@�������V�哰 ��ܓ��@3�@�@�@�ᏼ�t�߂̃A�U�~

�@�@�@�@���D������̏o�`�O�̖�A�ޗǔ��̂��̐�y��ɂė[�H�����Ƃ���������A�������ӂł���B

�@�@�@�@���������45�N�ȏ�O�ɂȂ�̂��Ɗ��S�[���B

�@�@�@�@�ܓ���140�]��̓�����Ȃ邻�������A��v�T���̂����k�̒��ʓ��Ǝᏼ������ܓ��i�ޗ����A�v��A���]�������ܓ��ŁA��������炵�Ă���͕̂��]���j�ƌĂ��B

�@�@�@�@��Ƃ͐��E��Y���̍\���{�݂ɂ��Ȃ��Ă��铪�����V�哰�Ȃǂ̋���A���]�̂悢�ꏊ�Ȃǂ��������B

�S�F �@ ���ܓ��Ƃ͂܂��Ⴄ���͓I�ȓ���]�⒭�߂�����A�Â������������B

��ܓ��@4�@�@�@�L���̊C ��ܓ��@5�@�@�@�˂̗[�� ��ܓ��@6�@�@�@�y��̉Y

4��20���i���j���j�@����̂��܂�

���߂��܂ł͉����B�_�͂܂������Ȃ��A�ō��C���͂킪�Ƃ̋C���v�ł�28.7���܂ŏオ�����B

�C�ɎU��ɍs�����c�O�B

�������ߌ�x������}�ɓ܂��Ă��āA�[���ɂ͉J���ۂۂƁB��x���ɂ͖\���J�ƂȂ����B

�g�}�g�ƃi�X�͊�����x���������݂̂ōs���͂����Ă��炸�B���Ő܂�Ȃ����S�z���B

�{���̍�Ɓ@�@

�u�O�̔��v�Ƀg�}�g�i4�j�A�S�[���[�i4�j�A�w�`�}�i2�j�A�I�N���i6�j��A�B�����ւ̃R���p�j�I���v�����c�Ƃ��ăc������G���h�E�i8�j�A���b�J�Z�C�i4�j�̎�d���B

�u�Ƃ̑O�̔��v�̉Ԓd�Ƀe�b�Z���A���x���_�[�A�o�W���A�f�[�W�[��A�B

����ł��C�w���s�̃L�����Z��������

����A�_��Ƃ����Ă��鎞�A���ɏZ�ޒm�l���ԂŒʂ肩����A������Ƃ��������b�������B

�����E�����ƏC�w���s������������\�肾�������A�L�����Z���ƂȂ����B

���x�̓y�E���̖����\����������L�����Z�����ꂽ�Ƃ̂��ƂŁA�u�F�{�n�k�̉e�������ˁB�c�O������Ďd����Ȃ��ˁv�ƌ��𗎂Ƃ��Ă����B

�{���́u����V���v�ł��u�ό��w���]�L�̊�@�x�v�A�u�l�q��C�w���s�@�h���L�����Z���������v�Ƃ̋L�����傫���ڂ��Ă���A�F�{�n�k�����ȍ~�A���茧�ւ̊ό��q���������Ă���悤���B

�����ߏ蔽���ł͂Ƃ��v���B

���鎩���̂ł́u���S�ł��v���A�s�[�����ăL�����Z�����v���Ƃǂ܂�悤�����𑗂����Ƃ̂��ƁB

����ł��A���S�Ɉ��S���Ƃ͒N�������Ȃ��̂����A�s��������Ă����Ă��������Ƃ͌����Ȃ��̂��Y�܂����Ƃ��낾�B

�����������������ɑ�ς��ȂƎv���A���������邱�Ƃ͑����������F��̂ƍ����̊�t�����邱�Ƃ��炢�����Ȃ��B

�O��ɉ����A����܂Ŋւ��̂������ʂ̒c�̂ɂ����������t�𑗂����B

������́u���܃X�^�b�t�����n���肵�ăj�[�Y�����B��t�E�Ō�t�𒆐S�ɓ숢�h�������_�Ƃ�����Ê�������Ӓ����̈ړ��f�Â��s���\��v���Ƃ̂��ƁB

�O��̒c�̂́u�F�{���v�钬�ŁA�q�ǂ������S�E���S�ɉ߂������Ƃ̂ł����ԁw���ǂ��Ђ�x���J�݂����v�Ƃ̂��ƁB

�����{��k�ЂŔ�Q�������X���܂߁A�H���E�����E���N�E�R�~���j�P�[�V�����Ȃǂ����X�ɂł����S�Ȃ��̂ƂȂ��Ă����悤�F��B

���F �@ �S�{�E�͒��a7�p�A����20���p������H�ׂ��������邱�Ƃ��B

�{���̎��n �@�@�@ �肪�o���T�g�C�� �z�E�����\�E�̉�

�@�@�@�@�l�M�A�T�g�C�����܂ߐH���������Ԃ�Ɖ߂��Ă���̂����A����ł���ؑ@�ۂ�r�^�~���Ȃǂ̐ێ�ɂ͈���Ă���Ă���B

�@�@�@�@���N�̓C�`�S���ǂ�ǂ��Ă��Ă���B

���F �@ �T�g�C���̉�͂��킢���F�E�`���B

�E�F �@ �g�����Ȃ����炠���Ƃ����Ԃ�1���قǂ̏�ƂȂ�A�g�E�������ĉԂ��炢���B

�@�@�@�@���N�����͎���̂��Ă݂悤�Ǝv���B

�@�S�F �@ ����̌ߑO�̎ʐ^�B

����C�݁@1�@�@�@���l ����C�݁@2�@�@�@���i ����C�݁@3�@�@�@�m�l������u�ԑD

�@�@�@�@�m�l�̒�u�Ԃ̑D�͓�̊C�ō�Ƃ��y�����낤�Ǝv�����B

�@�@�@�@���l�́H

�@�@�@�@����̌ߌ�A�{���̌ߑO�͉_��Ȃ������������̂ɁA�_��Ƃɒǂ��ĊC�ӂ��U��ł����A���ʐ^���B��Ȃ������̂͂��������������c�O�B

4��21���i�ؗj���j�@�J�̂��܂�

��邩�獡���܂ł����Ɩ\���J���������B

�Ƃ̉�����������Ԃ̂ł͂Ȃ����ƐS�z�ɂȂ�قǂ̕��A�����đ��ɑł�����J�B

�ߑO���͊O�ɏo�邱�Ƃ��ł����B�ߌ�ɂȂ��Ă���Ǝ~��ł��用�ɏo�Ă݂�Ǝ��͂Ɍ@���Ă���a�͐��т����B

�j���[�X�ł͑��J�ʂ�100�o�ȏゾ�����Ƃ̂��ƁB

�T�ԗ\��ł͓܂��J�������Ƃ̂��ƂŁA�앨�̍����ꂪ�S�z���B

�{���̍�Ɓ@�@

�u���̔��v�Ɓu���̔��v�̋ʃl�M�����B

3���̔����ׂĂ̖�A�ԁA�ʕ��ɍ؎���������{��B

���F �@ ����ڂ�����Y���S�{�E�̗t�B

�S�{�E�̗t �@�@�@ �p���W�[�@1�@�@�@�����O �p���W�[�@2�@�@�@������

�@�@�@�@��N�t�ɔd���A�āE�H�ɂ��������H�ׂ��B�̂��������̗t�͓~�Ɉ�x�͂ꂽ�̂����A�܂��萁���ĉh���A����1�����劔�ɂȂ��Ă���B

�@�@�@�@�������̓X�J�X�J�̂��̂������H�ׂ�̂ɂ͂��܂�K���Ȃ��̂����A�܂��H�ׂĂ���B

�@�@�@�@���{�͎c���ĉԂ��炩���A����̂��Ă݂悤�Ǝv���B

���E�E�F �@ ����Ƒ���肪�ł����B

�@�@�@�@���Ɋ������Ɨz�͎˂��Ȃ����A�h�{���͎���邵�ʼnԂɌ��C���Ȃ��B

�@�@�@�@�؎���������T���Ă������B

�@�S�F �@ 19���̎ʐ^�B

���ǃ��l�@1�@�@�@�L���Ƃ�l ���ǃ��l�@2�@�@�@�L���Ƃ�l�@���i ���ǃ��l�@3�@�@�@�ٓV����

�@�@�@�@���ǃ��l�̍L�����l�ɐl����l�̂݁B�L�L�H�������Ă����B

�@�@�@�@�ٓV����݂͐̂͊���͂����Ԃꂽ�C�̒��ɂ���A���������Ȃ���Γn��Ȃ������悤���B���͌�ݍH�����s���A�قڔN�Ԃ�ʂ��Ă��Q��ɍs����B

4��22���i���j���j�@���ꂿ�܂�

�ߑO�͕��キ�������A�ߌ�͏��X�ɓ܂��Ă��ė[�������ڂ낰�������B

�{���͑�����g�}�g�E�L���E���p�̎x���p�̒|������B

��������5�C6���͓܂�E�J�̗\�B

�͂₭�W���K�C�����@��˂B

�{���̍�Ɓ@�@

�u���̔��v�̉Ԓd�̏����Ǝx�����āB

�X�C�J�A�������A�J�{�`���A�i�X�ɑ҂��N���c�L�i�����@���Ĕ엿����j

�L���E���A�g�}�g�̎x���p�̒|����

���F �@ ���ō̂ꂽ�S�{�E�A�j���W���A�j���W���̗t�A�T�g�C���A�ʃl�M�A�~���E�K�|�A����ɍw�������V���E�K�A�j���j�N�A�V�C�^�P�A�V���W�A�G�m�L�_�P��11��B

�{���̐H��11�� �@�@�@ �I�X�e�I�X�y���}���ƃK�U�j�A �J���[

�@�@�@�@�������Ƃ��ɎςĖ��X����ꂽ�B

�@�@�@�@3�������炢�̖�X�[�v�ɂȂ肻�����B

���E�E�F �@ ����������Ԃ�20���N�O�ɕꂪ�A�������́B

�@�@�@�@���������Ƃ����N���C�ɍ炢�Ă������̂��B

�@�@�@�@��Â���Ŗ�x���܂ł����������Ă�����X�������Ă��邪�A����ȉԂ̂悤�ȗ]�T�������Đ����Ă����˂�����ȂƎv���Ă����B

�@�S�F �@ 19���̎ʐ^�B

���㓇 �P���@1 �P���@2

�@�@�@�@���p�ŊX�ɏo���������̓r���̂悤���B

�@�@�@�@�������Ă��鍵�㓇�A�P����������ӂ��Ɍ����A������܂������G���Ǝv���B

4��23���i�y�j���j�@�܂�Ƃ��ǂ��J

���O����~���Ă��āA��܂Œf���I�ɑ������B

�҂�����50�N�Ԃ�ɏ��w�Z����̓��������W�܂�������A�X�̉��܂Ŏ��]�Ԃł����B

�J���~��������ł��Ȃ�̂��́A�E�L�E�L�C���ł̍s���A�肾�����B

�{���̍�Ɓ@�@

�u�O�̔��v�A�����̒|���́B

�u���̔��v�A�X�C�J�A�������̃g���l���̐��グ�i�c�ɂ�����Ȃ����x�ɉJ������j

50�N�Ԃ�̏W���i���w�Z�̓������W�܂�j

50�N�Ԃ�A���w������̓��������W�܂�������A10���l���W�܂����B

���̔N��ɂȂ�ƁA�����E�v�j�����߁A�����͂������o���ĕԎ����W�v���ĉ���\�āc�ȂǂƂ�����Ƃ��ł�����͂��Ȃ��̂ŁA���l�����A�Ȃ���̂ɍ��킹�ďW�܂��l���W���Ƃ����`���������B

50�A60�̓�����ʼn�����l�����邪�A�܂��ɑ��Ƃ�12����50�N�Ԃ�ɘb���Ƃ�������������B �i���w�Z��2�N���X�����������w�Z��6�N���X�ƂȂ�A���w����قǂ̐e�����͂Ȃ��B����ɁA���w���o�Ă��唼���W�c�A�E�������j

����ł���Ƃ����Ɂu���̓����A��v�ŁA�����̎v���o�ɉԂ��炢���B

�u���X�����A���A�͂�A�f�p�A�n�R�v�Ȃǂ̌��t���v���N�������ЂƎ��������B

�@�@�@�@�ȉ��͂��̎��̊F�̎v���o�Ȃ��̈ꕔ�B

�w�Z�ɋ߂��n��̐��k�͒��x�݁A�ƂɋA���Ă��т�H�ׂĂ���Ƃ����w�Z���j�������B

�e�͖�ǎd���ɏo�Ă���̂ŁA�N�����Ȃ��ƂɋA���Ďq�ǂ������Œ��H��H�ׁA�����ߌ�̎��Ƃɑ���Ƃ������ƂɂȂ�B

����Ƃ��A���̎q3�l�łP�l�̉Ƃɍs���A�n�K�}�ɂ��������т����炩���H�ׂ��B

�[���A�������e�́i�[�H�p�́j���т��Ȃ����Ƃɋ����A���������҂ǂ��������B

���̎q3�l�́A����A�����ƕ��܂݂�̋������̑|����������ꂽ�B

6�N���̂���A���鏗�̎q�������ݎq�̎q�������˂Ȃ炸�A�w�Z�ɗ���Ȃ������������B

�s�搶�͂��̎q������Ԃ��Ă��Ă���������Ƃɏo�ė����Ɛ��������B

�w����ꂽ�Ԃ�V�����鋳���ł̎��ƂƂȂ�A�Ԃ�����킢�������B

5�A6�N���̍��A���H�̎��ԂɒE���������o�����悤�ɂȂ����B

�܂����Ĉ��߂Ȃ������B

�s�搶������ŕ��R�R�A�̑�ʂ��ċ����ɒu���Ă��ꂽ�B

�������ꂽ�炨���������߂��B

�����A�NJw�K���͂��A�ǂ̒��ŋ��������悤�w�����ꂽ�B

�Z���̎��ƂŔǂ̎q���w������A�������Ȃ������B

�u�ǂ��Ĕǂ̑S���ł킩�肠���Ƃ��I�@�Z��1���I�v

�NJ����̗���s���̂������A�s���������������A�������킩���Ă��������́A

�u�搶�A����(��)������������Ƃ��ȁH�v

�u�����i�N���j���܂��Γ��ʈ�����������㌾�������I�v�Ɠ{���A�P�c�o�b�g�i���K�Ƒ������̊ԕt�߂��o�b�g�ł��������B�ɂ����]�V�ɂ��������������j�̂̂��ɍZ����������͂߂ɂȂ����B

���鏗�̎q�͑̈璅��Y��ăP�c�o�b�g�B�͂����ς���������ɂ������A�ƁB

���̓u���}�[�A��͕��i���ƌ����i�D�ő̈�̎��Ƃ���H�ڂɂȂ����B

�u�������ʂ����������āA����s�搶�͂悩�v���o����������B�@��������Ă݂����v�ƁB

���̂s�搶�A�w������̓��O�r�[������Ă����炵���M�����A������Ă̊�ŁA��ɂׂ̂��悤�ȏ�Ɍ����ʂƓ{��ƕ|���ʂƗ����������B

�Ƃڂ�����ʂ��������B

�搶�F�u�Ȃ��A�ܓ��ق��ᒹ����Ό�����A�����J�̑哝�̖̂��O�Ό�����ˁB�킩�����H�v

���k�F�u�H�H�H�v�i������������j

�搶�F�i�ˑR�A���̊O���w�����A�吺�Łj�u���A���V���I�v

���k�F�u�H�H�H�v�i�N���킸�j

�搶�F�u�������ƂΎn�ނ����v

�����A�����h�Z���������Ă���҂͂قƂ�ǂ��炸�A������|���铪�ɑ܂݂����Ȃ��̂Ŋw�Z�ɒʂ����B

���ꂳ���Ȃ��҂́A���ȏ��ȂǂC�~�ɕ�݁A�w���ɔ����čs�����B

���ȏ����Ȃ��̂ŁA�w�N�̏I���ɂ�1�w�N��̐l�̉Ƃɍs���A�ꎮ����������B

��������l�̖��O�������A�����̖��O�������ĐV�w�����}�����B

������܂��ʂ̐l�ɂ�����̂ŁA���N���g���Â���A���܂��������������Ă��鋳�ȏ��ɏo����Ƃ��������B

�`��~�J���͏n���̂��҂������������B

�Ђ������̂ƐH���Ӓn���͂��Ă���̂ő҂����ꂸ�A�ꂩ������a�������肵�Ă������߂ɍ̂��ĐH�ׂ��B�n��邱��ɂ͂����Ȃ��Ȃ��Ă����B

�@�@�@�@1960(���a35)�N���w��1965(���a40)�N�x���ƁB

�@�@�@�@���{�͍��x�o�ϐ����̐^���������������̂��낤���A���̖L�����̗]�g�͂܂��ܓ��̔_�����܂ł͓͂��Ă��Ȃ������ȂƎv���B

�@�@�@�@�u���������Ă邤���͉�������ˁv

�@�@�@�@�u���̐��ł����i��j����A�܂����w�Z����b���悤�����v

�@�@�@�@�u�Ȃ�̌��C���Ƃ�A�܂����N����ł�A70�C80�ɂȂ������ł��������������v�Ȃǂƌ��������ĕʂꂽ�B

�@�@�@�@�y���������̔߂����A���������C���o���������B

�S�F �@ ��Ǝ��Ԃ������Ƃ����Ԃ�50�N�O�ɖ߂�B

���w�Z�����̏W�܂�@1 �@�@�@ ���w�Z�����̏W�܂�@2 ���w�Z�����̏W�܂�@3

�@�@�@�@����ȑ��ʂƁA�ł����ꂩ��50������d�˂Ă���Ƃ��������ƁB

�@�@�@�@�s�v�c�Ȋ��o�ŁA���ꂵ�����˘f����炾�����B

�@�S�F �@ �u���ǃ��l���t�����v�ɂ͒��w�����ŐA�������̋L�O��������B

���w�Z�����̏W�܂�@4�@�@�@���ǃ��l���t�����E������̋L�O���̑O�ɂ� ���w�Z�����̏W�܂�@5�@�@�@���ǃ��l���t���� ���w�Z�����̏W�܂�@6�@�@�@�A�H

�@�@�@�@�A�蓹�̓c��ڂɂ͂����c���A�����Ă����B

4��24���i���j���j�@�J�̂��܂�

�{����������J���f���I�ɍ~��A���O�ɂ���Ƃ�B

�ߌ�͐���̗\�������O��ē܂�����A�[���ɏ����������邭�Ȃ����B

�{���̍�Ɓ@�@

������̂����|�̉��H�i0.5��50�A1��50�A1.5��20�A2��15�قǁj

8�l�Œ���@�A����@�����

�����������w�Z�̓����́A�U��シ���D�ɏ���Ē���`�Ɍ��������l������A�����ܓ�������l���B

���l�����킪�Ƃ�K�˂Ă���A��Ƃ悭�U���R�[�X���ꏏ�ɕ������B

���ꂱ�ꏬ�w�Z����̎v���o�Ȃǂ���肠�������A�v�������Ȃ��b���B

�C�Ɉ͂܂ꂽ�ܓ��B�킪�O��y�����̐����ɂ��鏬���Ȕ����ŕ��������C�B

�ċx�ݒ��͖����C�ɐ����ėV�L��������A���w�Z�̓����͂���ł��j����Ǝv���Ă����B

���A�C���炿����Ɨ��ꂽ�W�����������l���́A�قƂ�ljj�������Ƃ��Ȃ��A�ƁB

���ł��j���Ȃ����A���ɓ���Ƃ����ɒ���ł��܂��A�Ƃ̂��ƁB

���Ƃ�����Ȏ��͔����o���A�߂��̎R�̒��ŗV�肨�ٓ���H�ׂĉ߂��������Ƃ�����A�ƁB

���w�Z�𑲋Ƃ��ďW�c�A�E�����̂��̌��݂܂ł̋O�Ղɂ��āA���߂Ă��b�����f�����҂������B

�����n���̍H��ɋ߂莞�����Z�𑲋Ƃ����̂��A���̒n�Ɏc�����蒷�茧�ɋA�����肵���������̘b�͋����[�������B

��Ƃ��̃R�[�X��������������ꂱ��ƌ��t�����킵���������A���Ĕɐ��Ƃ����قǂɂ���ׂ荇��������킯�ł͂Ȃ��B

��l�ŕ����Ƃ��͒��ق��A������ƕ@�̂��o����x�B

�{����8�l�ŕ������̂ŁA�悭�������悭��������ɂ��₩�������B

������܂��悵�A�̂������Ԃ������B

�S�F �@ ��Ƃ̎U���͂����������ŏ��̃|�C���g�������B

8�l�ł̎U��@1�@�@�@�J���R���I �@�@�@ 8�l�ł̎U��@2�@�@�@�A�U�~ 8�l�ł̎U��@3�@�@�@���㓇�ƃI�m�g�b��

�@�@�@�@�J���R���I��w�i�ɂ��āA�悭��̎ʐ^���B�����B

�@�@�@�@�{�����̕��i�����āA

�@�@�@�@�u�����N���ɂ����e���r�ɏo����i���B��������J���R���������Ă���f���������B�����������ˁv�Ɛ��������ꂽ�B

�@�S�F �@ �悭�����A�悭���A���w�Z����̉����C���ɖ߂��������������B

8�l�ł̎U��@4�@�@�@����@�ɂ� 8�l�ł̎U��@5�@�@�@����@�ɂ� 8�l�ł̎U��@6�@�@�@����@�ɂ�

4��25���i���j���j�@�܂�ꎞ����

����̗\��ł͍����E�����͐��ꂾ�������A�����̗\��ł͓܂��J�͗l�ɕς���Ă���B

�V�C���s����A�����������Ɍ������Ă���悤���B

�{���̍�Ɓ@�@

�u���̔��v�̃X�C�J�E���������Ƀr�j�[���g���l������B�v�u���̔��v�̃W���K�C���@��i5���j

�Ȃ������̈��́H�@�n�������H

�ӂƁA�Ȃ����w�Z����̎v���o�͂���ȂɂȂ������A�������̂Ȃ̂��낤�H�ƍl�����B

�n�R���Ђ��炩������͂Ȃ��̂����A

�F���n�����A���X�̐����ɖv�����Ă����䂦�ɁA���ꂱ��̂悫�ł����Ƃ��������C������B

�v���Ԃ�����A��������荇�����肵�Ă��A�S����Ȃ����݂�����B

�Ԃ�V�����Ԃ����q�����������A�E�������A�R�w�Z�i�T�{��j�A���H�ł̋A��c�B

���x�ݎ��ԂɋA��ł��Ȃ������̒n��̎q�͕ٓ��������čs���˂Ȃ�Ȃ��B

�����̏ꍇ�A��͔_��ƂŖZ�����̂ŕٓ��͎����ŗp�ӂ��˂Ȃ�Ȃ��B

�ٓ����ɔ��т��߁A�[�������Ē����͂�̎c�蕨������B

���������c���Ă��Ȃ��ꍇ�͖��X�`�̂Ȃ��ɂ���_�V�̃C���R�i�������j������B

�����Ȃ��Ă��A�ܓ���̎g����u�ӂ肩���v��������ꂵ�B

������Ȃ������قƂ�ǂŁA���̎��͂�������Ȃ��A���т������������Ƃ����������悤�ȁB

�u�߂��Ă��܂��݂Ȕ������v�I�ȁA�ߋ���������Č��Ă��鑤�ʂ����邩������Ȃ����A

�܂����w�Z����ɖ߂��Ƃ�����A�L���Ȑ�����肠�̐����̕��������Ǝv���B

�l�Ɋ��߂���A�����v���悤�������肷��C�͂Ȃ����A

�Ȃ��������̎�������Ă����Ƃ������킢���Ǝv���B

�S�F �@ �㉺6���̎ʐ^�Ƃ��u�O��y�@�O��y�����\���N�L�O�v�i1990�i����2�j�N���s�j���B

�̂̎O��y�@1�@�@�@�u���a30�N���A�J���R���؊����v �@�@�@ �̂̎O��y�@2�@�@�@�u���a27�N���A�C���̌�@��v �̂̎O��y�@3�@�@�@�u���a33�N���A���w�Z���ƎQ�ρv

�@�@�@�@���ׂĎ����̎q�ǂ����セ�̂��̂̏�i���B

�@�@�@�@����Ȏʐ^���c���Ă��邨�����ŋL�������N���ɂȂ��Ă��ꂵ���B

�@�S�F �@ ���������܂ꂽ����A1955�i���a30�j�N�ɂ�10,321�l�������l�����A1990�i����2�j�N�ɂ�4,935�l�Ɍ���A���݂�2,900�l�O��Ƃ̂��ƁB

�̂̎O��y�@4�@�@�@���ǃ��l �̂̎O��y�@5�@�@�@���l �O��y�S�i

�@�@�@�@�E�̎ʐ^�̂���(1990�N���j�͂悭�k����Ă��锨�����i2016�N�j�͍k�삳�ꂸ�r��Ă��܂��Ă�����̂������悤���B

4��26���i�Ηj���j�@�܂�̂��J

�W���K�C�����@��I��˂Ɠ����ɓ���������������B �Ȃ�Ƃ���܂ō~�炸�A���ׂĎ��n�ł����B �傫�ȋʂ������悢�o���ł��ꂵ���B

�{���̍�Ɓ@�@

�u���̔��v�Ɓu���̔��v�̃W���K�C���@��i8���j�B�u���̔��v�Ƀc�N�l��A���i20�j�B�u���̔��v�Ɓu���̔��v�ɃV���E�K�A���i20�j

���E�� �@ ���N�̏t�W���K�C���͂܂��L��B

�W���K�C���@��@1�@�@�@�@��O �@�@�@ �W���K�C���@��@2�@�@�@�@������ �킪�Ƃ̑O�̐Ί_

�@�@�@�@��N�̎��s�����A���n�ȑ͔������̂���߂���A��C���Ǝ�C���̊Ԃɂ�����Ɣ엿��u���Ă݂��肵���̂��悩�����悤���B

�@�@�@�@����ɂ��Ă��A�S�̂ɂ͎{������Ȃ��������̃W���K�C���̓l�Y�~�̐H�Q���Ђǂ��B�������a�����߂̂悤�ȁB

�@�@�@�@����ɔ�ׂĐ��S�̂ɂ������엿�������Ă݂����͂����ł��Ȃ��B

�@�@�@�@�Ȃ����낤�B

�@�@�@�@�엿�����Ȃ����̃W���K�C�����������������Ȃ̂��A����Ƃ��엿���������������y�������Ȃ̂��B

�@�@�@�@�Ă��ĐH�ה�ׂ��Ă݂�ƁA�엿����������������F���Z���C�������B

�@�@�@�@�͂����āH

�E�F �@ ����̎ʐ^�B �K�U�j�A�͉����F�A�I�X�e�I�X�y���}���͎��Ɣ����s���N��2�킪�����Ă�����B

�@�S�F �@ ����̎ʐ^�B �����Ԃ�Ɨz���C�ɒ��ނ̂����Ă��Ȃ��C�����邪�A

�[���@1 �[���@2 �[���@3

�@�@�@�@����ȉ��₩�ȗ[�����܂��悵�B

4��27���i���j���j�@�J�ꎞ�܂�

�ߌ�ɂ�����Ƃ�����ȊO�͉J�����̈���B �ߌ�3�����납��͉J�͏オ��\�������t�ɋ��܂��Ă��Ė钆�܂ō~�葱�����B �܂�Ŕ~�J�̂悤�Ȉ���������B

�{���̍�Ɓ@�@

�u���̔��v�Ɓu���̔��v�̃\���}���A�ʃl�M�̎��n�B�W���K�C���̑I�ʁB�u���̔��v�Ƀg�E�����R�V�A���i90�قǁj

4��28���i�ؗj���j�@�i�J�̂��܂�F����j

�{�����قƂ�Lj�����J�B

�{���̍�Ɓ@�@

�u���̔��v�Ƀg�E�����R�V�A���i40�قǁj�B�u���̔��v�Ɓu���̔��v�ɃY�b�L�[�j�A���i7�j

�� �@ �\���}���A�ʃl�M�A�W���K�C���B

�{���̎��n �@�@�@ ���r���O�X�g���f�[�W�[ �H�ƃO���W�I���X

�@�@�@�@���炭�o������̂ŁA�������߂̊������邪�\���}�������n�����B

�@�@�@�@���V�s���Q�l�ɐ�1���b�g���ɉ��傳��2�t�A��100�t��2����䥂ł�B�����킢�Ƃ������t�̖����Ɗ�����B

���E�E�F �@ �O���W�I���X�͕ꂪ�A�����̂����������ɌQ�����A�炢�Ă���B

�@�@�@�@���F�́H�������͂������A�����Ă����ǂ�ǂ��������B

�@�S�F �@ 4��9���̎ʐ^�B

��ܓ��@1�@�@�@�ᏼ�� ��ܓ��@2�@�@�@�ᏼ�� ��ܓ��@3�@�@�@���ʓ�

�@�@�@�@���ܓ��E�v��̊C�̐���\�����āA�v��u���[�Ƃ������t������炵�����A�����̓��̊C�̐F�����ꂢ�Ȑ[�E���F���B

4��29���i���j���j�@�i����F����j

�i�݂��ƂɈ��������B�����̓y�A��������}�[�N�̂݁j

�� �@ 25���̎ʐ^�B

�{���̎��n �@�@�@ �W���K�C��3�� �H�N��

�@�@�@�@�C�`�S�͂�����ŐH�ׂ����A���͓����Ⴊ�ɂ��Ă����������B

���F �@ �ʐ^���͂��ꂢ�ȃW���K�C���A�^�͓y���Ńl�Y�~�ɐH�ׂ�ꂽ���́A�E�͂������a�̋ʁB

�@�@�@�@���ɔ엿���{���Ȃ��������̕����l�Y�~�ɐH�ׂ��Ă���͕̂s�v�c�Ȃ��Ƃ��B

�@�@�@�@�������a�̓C���̕\�ʂɒ��F�̔��_���ł�����́B���⌒�N�E�h�{�ɂ͖��Ȃ��Ƃ̂��Ƃ�����͂茩�h���������B

�@�@�@�@���������͂Ȃ��̂œ���Y�܂��قǂł͂Ȃ����A�A��������A�A���t���O�ɐΊD���T���A���ⓤ�ނ̗Δ����Ă���̐��ɐA���t����Ȃǂ̑�����Ă݂悤�Ǝv���B �E�F �@ ���̃N���͂킪�ƂœV��A�ǁA��̏�Ȃǂ����������܂���Ă���B

�@�@�@�@�p�������͂��킢���Ƃ͂������A�O���e�X�N�Ƃ������|����������B

�@�@�@�@���A��⃀�J�f�ɔ�ׂ�ΐl�Ɉ��������邱�Ƃ͍��̂Ƃ���܂������Ȃ��̂ŁA���܂�C�ɂ����U���Ă���B

�@�S�F �@ 3��17���̎ʐ^�B

�I�m�g�b���@1 �I�m�g�b���@2 �I�m�g�b���@3

�@�@�@�@�����Ɩ����E������͐����F�B

�@�@�@�@�����Ƃ���Ȍ��i���낤�B

4��30���i�y�j���j�@�i����F����j

�i���������������j

�S �@ 4��20�A25���̎ʐ^�B

�킪�Ƃ̃[���j�E�� �@�@�@ �ߏ��̉Ԏ�{�E�J�[�l�[�V���� �ߏ��̃K�U�j�A

�@�@�@�@�킪�Ƃł����ߏ��ł��Ԃ����肾�B

�S�F �@ 3��21���̎ʐ^�B

���̓���@1 ���̓���@2 ���̓���@3

�@�@�@�@���̓��̗[���͊ۂ��܂܊C�ɓ����Ă������B

�@�@�@�@�������ɐG�ꂽ�Ǝv����3���قǂŒ���ł��܂��B

�@�@�@�@�����Ƃ����ԂŁA���키�ɂȂ��A���B

���g�b�v�ɖ߂�