���g�b�v�ɖ߂�

2��1���i���j����@�@�@�ō��C����17.3���ł������A�����Ȃ������ő̊����x�͂����ƒg���������B�ߑO���ߌ���C�����悭��Ƃ��ł����̂͂悢�̂����A�L�ł̎��Ƃ̂��߂����͐i�܂Ȃ��̂��c�O�ȂƂ���ł��B ����ɂ��~�ςւ̍v�����@�F�@ �{���̒���V����ʂ̃R�����u�����v�ɂ̓t���[�W���[�i���X�g�㓡����i47�j�̎q�ǂ������̒����u�������w�Z�ɍs������v�̓��e���Љ��Ă����B�A�t�K�j�X�^���Łu�n�������玩���͊w�Z�ɍs���Ȃ��v�Ǝv������ł���10�̃}���A���Ɍ㓡���w���v����B���A�̎x���łł����w�Z������x�Ƌ�����ƁA����P�����w�{����������ǂ݂����B���͕��������́x�ƌ�����Ƃ̂��ƁB�@�@�@�R�����́u��������A���ꂩ�����n�̎q�ǂ������̑f���`���邱�ƂŁA���̋~�ςɍv�����邱�Ƃ��낤�B�㓡����̋~�o�́A���E�̎q�ǂ��������~�����Ƃɒ�������v�ƌ���Ă����B�@�@�@���g�̑̂ɂ��~�ςւ̍v�������Ȃ�ʎ��ԂƂȂ�A���t�Ȃ��A�ł��B�@�@�@ �{���̍�Ɓ@�F�@ �A�X�p���K�X�����̐����i�����j�B�X�C�Z���̈ڐA�B�_�C�R���E�j���W�����̐���

���E���@�F �@ ���O��t������Ƃ̒m�l����̒�ĂŃ`�[�N�Ɩ��t�����I�X�̃W���E�r�^�L�B�u���̔��v�̓��X�̃W���E��������Ȃ����A�u���~���v�̓`�[�N�̂݁B�����͔ނ̓꒣��炵���A�X�p���K�X��������Ă���ԁA�����Ƃ��ɂ��Ė�������������щ������ł����B�@�@�@���ꂾ���ꏏ�ɂ���̂ŋC�y�Ɂu�`�[�N���C���H�v�u�����V�C���ȁv�u�~�~�Y���o�Ă�������H�ׂ�v�Ȃǐ����|���邪�A�܂����l�Ԃ̌��t���킩��킯�͂Ȃ��B�@�@�@�Ƃ��낪�A��Ƃ��I���ăA�X�p���K�X���̎ʐ^���B���Ă������Ƃ�����`�[�N���ʂ��Ă���̂ŁA������ƒ��ڂ��C�Ŏ�������č�����E�ɓ������u�`�[�N�A�X�C�Z���ƈꏏ�Ɏʂ�������������ƉE�̕��Ɋ���Ă���v�Ɛ����|����ƁA�������������������������Ď����������������肵�Ă���B�@�@�@�쐶�̒��͐l�Ԃ����������Ɗ�Q����������Ɣ��f���Ă����ɓ�������̂����A�͂����ĉ����l���Ă���̂��B�@�@�@���⓮���Ǝ��R�ɘb�����Ƃ����A�b�V�W�̃t�����V�X�R�������܂����v���܂��B�@�@�@ �@�@�@�E�@�F �@ 11���ɔd�����G���h�E�����C�Ɉ���Ă��܂��B�i�X�̍����ɔd���A�͂�����̂܂x������ɂ��Ă���̂ŁA���x��Ĉނт��i�X�������ł��B

�W���E�r�^�L�Ƃ̉�b�H1 �W���E�r�^�L�Ƃ̉�b�H2 �G���h�E�ƌ͂ꂽ�i�X

�S�@�F �@ ����̎ʐ^�B2��28�����J�̉f��u�����т�ɉ̂��v�ł͂��������P�n�ɂȂ��Ă���A���N�������������l�ʼn̂���ʂ�����悤�ł��B�f��̃V�[����w�i�ɉ̂��Ă���A���W�F���E�A�L�̉f��p�f���H�̉́A�C���������畷���Ă݂Ă��������Bhttp://gyao.yahoo.co.jp/player/00100/v07982/v0993900000000547499/�@�i�ugyao�@�A���W�F���A�L�@�f��v�Ō�������Əo��Ƃ̂��Ɓj�@

����C��1�@�@�@���l�B�E������������� ����C��2�@�@�@���������ƃg�r ����C��3�@�@�@�g�r

2��2���i���j�܂莞�X����@�@�@�{���������ŋC�����悭��Ƃ��ł��܂����B �u���̔ނ����ƋC�ɂ�����v�i103�j�@�F�@ �{���̒���V���ɁA��ƁE����A���i���ɂ��u�A���i�̓��한���@�@104�Ώ����̗��̒Z�́@�@���A�F�m�ǂ��r�ސl���v�Ƃ̕�������A�{�茧���J�Â���u�S�L���ɉ̂��S���ӂꂠ���Z�̑��v�̉̂��Љ��Ă����B�Ώۂ͗v���E�v�x���̍���҂ƁA���̉��҂ł���Ƃ̂��ƁB�@�@�@�u�w���Ă����x�@�S�������̈ꌾ�Ɂ@�v�킸�m�炸�������邩�ȁv��104�́A�u���������͂���C�ȉԂƉ]������ǁ@���̔ނ����ƋC�ɂ�����v��103�̏����̍삾�Ƃ̂��ƂŁA10�ォ�Ǝv�킹��S�̎Ⴓ�E�݂��݂��������B�@�@�@�ŗD�G�܂́u����ɂ͂����͂���܂���@�₳�����Ƃ����������������v�i88�̏����j�B�@�@�@�D�G�܂ɂ́u��������@�X�e�e�R�̑O�@�D���܂����@�Ȃ̎����@���i�́j���Ă���܂��v�i92�j���������B���s�̂��q����ɂ��w��͕�����D���ł����x�Ƃ̂��ƂŁA�u���Ƃ��X�e�e�R�ł��A�D���Ȑl�̕���g�ɒ�����̂͗��S�ł���B�V�����^�C�v�́w�����́x������Љ���v�ƃA���i���B���̂܂ܐ������A�u�O��D���v�ƂЂƎ�Ԃ�����Ƃ���Ɂu�吳���܂�������v����������Ƃ��B�@�@�@�u���҂̕��v�̍ŗD�G�܂́u�w�Ⴋ�����Y��i���ꂢ�j�������x�Ɛl�̌��Ӂ@�����̕�͖앧�̊�v�i74�j�B10�N���F�m�ǂ������Ă����̖��\��Ȋ��앧�ɗႦ���Ƃ���Ɂu����Ǝ��S������v�ƁB�@�@�@�S���Ⴂ�Ƃ͂���90�A100�A��삷�鑤��70�Δ��Ō������҂ɂȂ�̂��ԋ߁B���C�ƐS�z�A�����̎����������ꕶ�ł����B�@�@�@ �{���̍�Ɓ@�F�@ �u���̔��v�Ƀ_�C�R���̎�d���B�u���̔��v�ɒ������̂̃_���A�ƃJ�T�u�����J���A�B

���E���@�F �@ �\���S�[����������A�������`�K���̏�ɂɃ��E�����Ɖ��y�k�ΊD���T���A���ׂĂ�y���ɏ������݂܂����B�L��{�ł̎��Ƃł����獘���ɂ݂܂��B�@�@�@������A�����ɑ卪����������d���B�����̓j���W���̂�Ă��B�^��4������ɃX�C�J�̕c��A����ׂ�1�����Ƃɑ͔�����ēy��������܂����B�@�@�@ �@�@�@�E�@�F �@ �p���̕��C�ꂾ�����ꏊ�ɓy�����A�ꂪ�X�C�Z���̋�����A�������̂̂悤�ł��B�͂т������`�K���A�����^�i�Ɠ����Ȃ̂ɁA�엿���S�����Ȃ��̂ɁA�X�C�Z���͂��̎����݂��ƂȉԂ��炩���܂��B

�_�C�R����1�@�@�@�����O �_�C�R����2�@�@�@������ ���C��ՁH�̃X�C�Z��

�S�@�F �@ �����A������肸���Ɩk������̎ʐ^�ł��B�[���̌��Ńt�@�C���_�[���悭�������A�������������ɂȂ��Ă��Ȃ��̂��c�O�B����ɂ��Ă��[������������V�i�C�͗Y��ł��B�鍑���@�́u�n�������n�}�@�\���㐢�E�Ƃ��̗��j�I�w�i�\�v�i�鍑���@�j���J������A���V�i�C�̐�ɂ͉��C������A7�C8���I�̌����g�͌ܓ����疾�B�A�Ћ��A�Y�B�A�h�B�A�g�B�Ȃǂ�ʂ��čŏI�ړI�n�̒����ɍs�����[�g���ڂ��Ă��܂����B�@

�[���ƍ��㓇1 �[���ƍ��㓇2 �[���ƍ��㓇3

2��3���i�j����̂��܂�@�@�@�����͐ߕ��B������Ɣ������ɍs������A���肰�Ȃ��哤���u�蓤�̏��܂����܂��Ƃ��ē�����Ă��܂����B�@�@�@�����͗��t�Ƃ̂��Ƃŗ��͏t���n�܂�܂����A���̒n�\���x�̓}�C�i�X2�x�ŋv���Ԃ�ɑ����~��Ă��܂����B��n�̉��x�㏸�́A�~�����߂��ē��������Ȃ�n�߂Ă���1�����ȏオ�����Ă��܂��n�܂��Ă��Ȃ��Ƃ��̗e�ʂ̑傫���Ɏv������܂��B �܂Ԃ������Z������@�F�@ �u�����Ȓ��ɂāv�i��C�M���j��ǂށB1937�N���܂�B���茧�|���s�ɏZ��ŏ�����������1980�N�A42�̎Ⴓ�ŋ}��������Ƃ̑�\�I�ȃG�b�Z�[���Ƃ̂��ƁB���Z����̎v���o���悭�o�ė��邪�A���p���ɑ��������f�b�T����`���Ȃ���̓Ǐ����₻���ɂ��Ă̗F�l�Ƃ̉�b���܂Ԃ����B�����̏������ł͔����Ȃ����z�Ȃ̂ɏ��яG�Y�S�W��\�A���̂��߃A���o�C�g������B�h�X�g�G�t�X�L�[�́m�J���}�[�]�t�̌Z��v�A���}���E�������́u�W�����E�N���X�g�t�v�Ȃǂ�ǂ݁A�M�b�V���O�́u�w�����E���C�N���t�g�̎�L�v�̌����ɒ��킵�ēǂݏI����B���ی�ɂ͎������Y��Ȃ����߂ɂƃh�C�c���t�����X���������搶�̉ۊO���ƂɎQ�����āA�p�X�J���Ȃǂ������œǂށB�@�@�@�Ȃ�Ƃ����w�т��×~�ȍ��Z�����Ƌ����B���7�C8�N�������݂̂�1952�C3�N����A�������܂ꂽ�O��̍��Z���͊F�����������̂��낤���Ƃ��v���B����Ɠ����ɁA��������������̂ł͂Ȃ��A���̎����̎v���o��l�Ԗ͗l��ނ�̌��݁i1978�N����B�����莩�g�̎���2�N�O�I�j�̂���悤�Ƃ����߂Đ�捂Ŗ����ȕM�v�ŕ`���Ă���B�@�@�@��N���ɒ���V���̓Ǐ����ɍ������߂̖{���Љ��Ă���A����������ŏ�����������ƂƂ��Ė�C�M���̖��O�������āA�o���Ƃ����߂Ēm�����̂������B�ꕶ�ꕶ���Ă��˂��ɍ��ꂽ��ʂł���悤�Ȃ���ȏ����肪�����̂�m�炸�ɂ����͉̂��Ƃ����������Ǝv���B���̍ɂȂ��Ă���ł��m���Ă悩�����Ǝv���B�@�@ �{���̍�Ɓ@�F�@ �W���K�C�����A�肪�o���ӏ��̃r�j�[���������B�u���̔��v�S�ʂɃJ���U��B �@ ��N��8���Ɍ����k�C���E�����̒��߂ɂ����������Ȃ��݂��ƂȊC�A�R�A�����ċƎv���܂��B�@

���@�F �@ �ߏ��̃E���B�܂��ꕔ�炫�ł����A����2�T�Ԃ�����Ζ��J�ł��傤���B2�N�O�ɕc���ĐA�����킪�Ƃ̃E���͂܂��������Q�̂܂܂ł��B�@�@�@ �@�@�@���@�F �@ �m�l�������Ă��Ă��ꂽ���́B���������u���̔��v�Ɍ����@��͔�����ĐA���܂����B6�����ɍ炭�ł��傤���H �@�@�@�E�@�F �@ ������A���邽�ߎg�����Ƒ͔���Ă����r�j�[��������A����Ȃɑ��������Ă��܂����B�r�j�[���ɕ���ꂽ�܂܂ʼnĂ̏�����~�̊�����ς��Ă���Ȃɉh����Ƃ͂����������͂ł��B

�E�� �_���A�ƃJ�T�u�����J�̋��� �͔�̏�ɑ����ɖ�

���@�F �@ �݂��ƂȒ����̒��A����������甐�W���ɂ����ėz�ɋP���A�O�ɂ͓��V�i�C�ƕP���������ėY��Ȓ��߂ł����B�@ �@�@�@���E�E�@�F

���̍�������Ɣ��W�� ��h�p1 ��h�p2

2��4���i���j�܂�@�@�@����ԂȂ��B�������}�Ɋ����Ȃ��Ă��āA�{����������k���������A���t�Ƃ͖�����̈���ƂȂ�܂����B �C����U������͂������Ȃ��H�@�F�@ ���C�ɓ��낤�ƃV���c��E�������̕t�߂��r���r���Ɣj�ꂽ�B�������̎ʐ^�B��Ȃ��炱��ȂɂȂ�܂ł悭���������Ă������Ƌ������B�@�@�@2��2���ɁA�S���v�̃X�e�e�R�̑O��D���Đ����Ă��鏗���i92�j�̒Z�̂��Љ�����A�j���܂Œ�������A�j��Ă��U���Ă܂�����Ƃ����̂͒��w����i1960�N�㖖�j�܂ł͕��ʂ������C������B���Ȃ��Ƃ��ܓ��̂킪�Ƃł́A�Ⴆ�ΌC����Y�{���Ɍ����J���ƌp���ĂđU���A�܂��͂��Ă����B�C���͂����Ƃ̕������j��邱�Ƃ������̂ł����̊ۂ݂��o�����߂ɌC���̒��ɗ��d�������A�p�������ĂĖD���Ă�����̋Z�̓v���畉���������L��������B�@�@�@�u���j�͌J��Ԃ��v�Ƃ������t�����邪�A����Ȏ��オ�܂����邱�Ƃ�����̂��낤���H��ʐ��Y�E��ʏ���Ɋ��ꂽ����l�͂�������Ȃ��Ƃ͂��Ȃ��A����Ȏ���͂������Ȃ��Ƃ����C������B���A200�N�A300�N�Ƃ��������H�X�p���Ō���Ƃ�����������܂��ė����邩���Ƃ����C������B��҂͎����͊���C��ϓ����̑��̈����V�i���I�����������ꍇ�ł��傤����A�����͂Ȃ�Ȃ����Ƃ��F��B�����A����Ȏ���͂�����Ɖ�������������B�@ �{���̍�Ɓ@�F�@ �c���u�L�p���H�̐��� �@ 2��1���ɂ͓������̌ߌ�̂悤�����ڂ��܂������A����͒��B�@�@�@���V�i�C�ɒ��ޗ[���͂������Ă��邪�A���X�������Ă��钩�����������̂ł��B

���@�F �@ ����̎ʐ^�B��������Ɣ����Ȃ�Ԃ������Ă��܂��B�ߕ��A���t�ƂȂ��Ă���}�ɗ₦����ł��܂����B�@�@�@ �@�@�@���@�F �@ ��O��2�{���r�j�[���g���l�����������Ă��Ȃ��ӏ��̉�B����12�����߂ɐA�����̂Ƀg���l�����̂�30�p�قǂɈ炿�A�O�͉̂肪�o������ł܂�10�p�ɖ����Ȃ��B�܂��̊������̓g���l�����O�Ƃ������C���͕ς��Ȃ��̂ł����A�z���Ƃ��20�����炢�̍��ƂȂ邹���Ȃ̂ł��傤�B �@�@�@�E�@�F �@ ��́u�C����U������͂������Ȃ��H�v�ɏ������V���c�ł��B���̌�͎G�ЂƂ��Ďg���A���̌�͑��ƈꏏ�ɔR�₵�đ��؊D�Ƃ��ĉԂ��̉h�{�ɂȂ�\��ł��B

���̍~�肽�Ԕ� �r�j�[���g���l�����ƊO�̃W���K�C�� �j�ꂽ�V���c

���@�F �@ ����̎ʐ^�B���N�H�ɂ��̑D�ɍڂ��Ă��������ꏏ�ɋ����������Ƃ�����̂ʼn����������߂Ă���܂����B���Ԃ��Ȃ��A�����I���č`�ɋA�����Ƃ���ɐ����|���邱�Ƃ��ł��܂���ł������A�務���F��܂��B�@ �@�@�@���E�E�@�F

�����̍���C�݉��@�@�@��u�ԋ�������D �����̍���C��1�@�@�@�����ɂ͊�h�A�v��� �����̍���C��2�@�@�@���������ƒ���

2��5���i�j�܂�Ƃ��ǂ����J�@�@�@3�������̖k�������������B�{���͍���@��Ԃ����c���u�L�p������o�Ă����A�}�����X�A�X�C�Z���Ȃǂ�A���邽�߂ɕʂ̉ӏ����@��Ԃ��B�h�����𒅂ČL���ӂ���Ă������o�Ă��Ȃ��B����قǂɋC���͒Ⴂ�̂��Ǝ����ł��B ���t���@�F�@ ����A�����s�̒��w�Z�Łu���t���v���������Ƃ̃j���[�X����B�ނ������l�̒��ԓ���������V���u�����v�ɕ킢�A14��l���̈�̐ߖڂƈʒu�t���A�ی�҂������ė��t�̓��ɍ��킹�ĊJ���`���s�����Ƃ̂��ƁB���k��\�́u�ӔC�Ƌ`���́w���o�x�A����܂��w�͂���w���u�x�Ȃǂ�ڕW�Ɂw���ł��邱�Ƃ����ς��撣�肽���x�ƌ��ӕ\���v���A�ی�҂́u�w�������ł������B����������߂Ȃ��Łx�ƈ�������߂����b�Z�[�W��N�ǁv�����Ƃ̂��ƁB�@�@�@�u�̈ꐬ�l���v�Ƃ���10���j���s���͕��������Ƃ����������A����Ȏ�������̂��Ǝv�����B�u�ӔC�v�u�w�́v�u�E�ρv�Ȃǂ̌��t�́A��l�ɂȂ��Ă���͂Ȃ��Ȃ����s�͓���Ƃ����s�ł����Ƃ��Ă����ʂ����Ă��Ȃ��ꍇ������Ƃ��킩���Ă������A���w����͂܂Ԃ��������̌��t�������B���������܂�ď��߂ē����o���̂͒��w�Z�̏C�w���s�ŁA�s����͉_��E�����B�L�O�ɔ������̂́u�E�ρv�̕����̊z�ł������C������B �{���̍�Ɓ@�F�@ �A�}�����X�A�X�C�Z���A�����p���̐����A�ڐA�B

���@�F �@ �����̎ʐ^�B���������ƌ����Ă��邤���ɒւ͏t�Ɍ����ĉԂ��炩���n�߂Ă��܂��B�@�@�@ �@�@�@���@�F �@ �`�K����K�U�j�A�A�����^�i�Ȃǂ��ɖ����܂ܕ��u����Ă����ӏ��B�y�������Ă���Ǝv���܂��B �@�@�@�E�@�F �@ ���͌@��N�����Ď�菜�������ȂǁB���̌�A���E�����Ɖ��y�k�ΊD�A�`�K���͔�����A�[�ɂ̓X�C�Z����A���܂����B�ߓ��A�ʂȌ��ň���Ă���A�X�p���K�X��A���܂��B

�c�o�L �A�X�p���K�X��1�@�@�@�����O �A�X�p���K�X��2�@�@�@������

�S�@�F �@ �����O�A����`�ŁB�����̎U���Ō��Ă���I�m�g�b���ɂ͑����Ă����H�������Ȃ�����ǁA�����ł͐��\�H����h�⍻�l�ʼnH���x�߂Ă��܂��B���`������G�T���L�x�Ȃ̂ł��傤�B �@�@�@

�J����1 �J����2 �J����3

2��6���i���j�܂�@�@�@�\��ł͓�������Ԃ��o�Ă���\�肾������������_�����B�Ƃ͂���������߂Ȃ̂Ŋ����͂����������B�@�@�@�W���E�r�^�L�ē̂��ƁA�ꂪ�Ԉ֎q�Œʉ߂ł���悤��̒ʘH���g��������A1�N�قǑO�ɒ����ĉ��A�����Ă����A�W�T�C�̐A�������������̓��ł����B �u��ꌹ���ہv�̗��D�ɏo����Ă����@�F�@ �m�l��肱�̂g�o�ɂ�������ܓ��E�ޗǔ��̎ʐ^���g�킹�Ăق����Ƃ̈˗�������A�����ł������������Y��Ă����̂ł���܂ōڂ������ׂĂ̎ʐ^���m�F���Ă݂��B2�N�ԁA�����C�A���������ς��f�����Ȃ��悤�ŁA���₻�ꂼ�ꏭ���������ω�������悤�Ō��\�Ȑ��ɂȂ��Ă���ȂƍĊm�F�ł����B�@�@�@����A��ԋ������̂́A2013�N11��10�A11���ɍr��ƌܓ����Œ��茧���˂́u�����ہv�̑D�c�����Ă������ƁB��N12��24�������ɓ������̉��Œ��v�����u��ꌹ���ہv�ɂ��ẮA�ߓ��̈����グ��Ƃ⍡���D���ɂ���\���̍������J���̕l�{����i52�j�ɂ��čŋ߂��L���������Ă���B���̗��D�Ǝv����u��O�\�ꌹ���ہv�ɏo����Ă����Ƃ́B�r��`�ł݂������A�r�V�̒����o�`���q�s���Ă���p�͂̓n���n�����̂������B�@�@�@�l�{����́u�������������́A�F�����Ă��玩���͑D�𗣂��v�Ɛ܂ɐG��Ȃ�Ƒ��Ɍ���Ă����Ƃ̂��ƁB�@�@�@�~�̓��{�C�̗₽�����v���Ƒ̂��k���Ă��܂��܂��B�����g����ꂽ���A����̂�������g���̕��Ȃǂɂ�邲���{���ł��邱�Ƃ��F��܂��B�F�������B �{���̍�Ɓ@�F�@ ���~�Ղ̒�̒ʘH�g���B�A�W�T�C�A�c���u�L�̐A�����Â���

���@�F �@ ���܂ł͉^���p�̈�֎Ԃ����ʍs�ł��Ȃ������̂ŁA�Ԃ������ʂ��悤�ɍL���邱�Ƃɂ���B���͍r��n�ł����A���̏t�ɂ͖����ł��A�Ăɂ̓q�}�����₻�̑��̉Ԃ��炫�����ꏊ�Ƃ��Ĉꏏ�ɕ����������̂ł��B�@�@�@ �@�@�@���@�F �@ �`�[�N�́u�J�b�J�b�v�Ƃ��u�`�[�`�[�v�Ɩ��Ȃ�����͂ɂ܂Ƃ�������A�u�����@��v�Ǝw�����Ă��镗��ŁA���̂��������ɏ���Ă����ł͂Ȃ����Ǝv�킹���܂��i�܂����A����͂Ȃ��ł��傤���j�B �@�@�@�E�@�F �@ ���������Ԃ����Œʂ��Ă݂����A�y�͂܂��f�R�{�R�A�������������ĂقƂ�ǐi�߂��B�d���Œ@������������肵�ċς��Ă����Ȃ��ƁA�X���[�X�ɐi�ނ͖̂����Ȃ悤�ł��B�B

�ʘH�g��1�@�@�@��ƑO�A�܂��q�����Ċg���̖ڈ��� �ʘH�g��2�@�@�@��ƒ��A�W���E�r�^�L�̃`�[�N�̓q���̏�Ŋē� �ʘH�g��3�@�@�@������A��͎Ԃ����ł��������s

�S�@�F �@ 15���瓭���Ă��������ԋ��D�ƑS�����^�̑D�Ȃ̂ŁA�����Ƃ��͋C�������V��܂����B�@�@�@��ɂ������܂������A�܂��r�C�Ȃ̂ɏo�`���Ă��܂����B����1�N�ȏ�O�̂��Ƃł͂���܂����A�r��`�ɒ┑���͑D���̊F���������艷��Ȃǂō��x�߂ł������Ƃ��F��܂��B �@�@�@

�u�����ہv�D�c1�@�@�@2013�N11��10���A�r��`�ɔ� �u�����ہv�D�c2�@�@�@���� �u�����ہv�D�c3�@�@�@��11���A�r�C�̌ܓ������q�s��

2��7���i�y�j�܂�Ƃ��ǂ�����@�@�@�����J���ς��������ǁA�����Ȃ����₩�ȎU�����a�B���U���A�ߑO�E�ߌ��2��U���ł���̂͂��ꂵ�����Ƃł��B�����͕����b��6�C7���[�g���i�{����1�C2���[�g�����炢�j�Ƌ��܂�\��Ȃ̂ŁA��l�ōs�������Ȃ���������܂���B �@�F�@ �{���̍�Ɓ@�F�@ �u���̔��v�̃_�C�R���A�X�C�J���Ƀr�j�[���g���l������B���~�Ղ̎��͐���

���@�F �@ �g���l���Ƃ��Ē���Ɠ����Ȃ̂ł����A�_��Ɋۂ߂��Ă����Ԃł͂��ꂢ�ȐF�ł��B���̋��܂̊W�Ȃ̂ł��傤���A�݂��ƂȐl�H�̐F���Ɗ����܂��B�@�@�@ �@�@�@���@�F �@ �m�l�͂��Ɍ��z�ɒ��肵���悤�ł��B���܂���5�̑q�ɂŏ\������Ȃ����Ǝv����̂����A�����ɂ͉�������\��Ȃ̂��낤�Ƒ��l���Ȃ���S���킫�܂��B �@�@�@�E�@�F �@ �m�l���V�W���K���Ǝ����Ă��Ă��ꂽ�̂ŁA���H�̓J���[����邱�Ƃɂ���B���ō̂ꂽ�j���W���A�j���j�N�Ƀ_�C�R��������邱�Ƃɂ��A�ؓ����p�ӂ����B�Ƃ��낪�����u�����Ă������͂��̃J���[���[���Ȃ��B�������Ȃ��A�}�M�[�u�C�����Ǝg���c��̎M���ǂ�p�����X�[�v���g���ăJ���[���H�ϕ��ɂ��Ă݂��B�@�@�@�����Ƃ��Ă͂܂��܂��̖��ŁA���тɂ����ĕ��炰���̂����A��͂����u������i���܂��j�Ȃ��v�̈ꌾ�B�قƂ�ǐH�ׂȂ������̂ŁA����ĂăJ���R���݂��Ă��A����u�߂���������Ƃł����B

�g���l���p�r�j�[�� 6�ڂ̑q�ɁA���z�J�n �{���̒��H

���@�F �@ 400�g�����炢�̉ݕ��D�ł��傤���A���㓇�̎�O�̊C����ʂ��čs��������A�r��`�Ɍ������Ă���̂ł��傤�B �@�@�@���@�F �@ �J���R���I�̌������A�k�����ɂ̓r�b�V���Ƃ����`�e���s�b�^���ȂقNj��D���W�܂��Ă��܂��B�n�}�������10�q�����炢�܂ł�100���ȉ��̐[���̂悤�ŁA�Ȃ������̕t�߂ɂ͂�����ʂȂǂ�����̂ł��傤�B�@�@�@����ɂ��Ă��C���r���Ƃ܂������D�e�Ȃ��A��ɂȂ�Ɖ��ߐs�����Ƃ����̂͂킩��₷�����i�ł��B �@�@�@�E�@�F �@ ���̎ʐ^�̍��[�̊ݕӂ͍��㓇�̑��݂�n�`�A�C���A�����̑������R�g�ݍ��킳�����ꏊ�̂悤�ŁA����Ƃ�����Y�������ł��グ���Ă��āA�S�~���߂Ƃ����`�e���悤���Ȃ��B�����Ĕg���Ԃ����A��ɂȂ������́i�Q�̉ԁj�������܂܊����Ċ�͔����ۂ��Ȃ��Ă���A���͂̎��R���ӂ��i�ςƑΏƓI�ł��B �@�@�@

�����s���D1�@�@�@�ݕ��D �����s���D2�@�@�@�����̋��D ����@�ƍ��㓇

2��8���i���j��@�@�@��Ƃ����Ă����Ⴊ�`���z���ƕ����U����x�Ȃ̂ł����A����������܂����B�������k������̋�����������₦�ԂȂ��B�n�\���x�͒��͂V���������̂��ǂ�ǂ��葱���A��ɂ̓}�C�i�X�Q���ɂȂ��Ă��܂��܂����B�@�@�@�����͊C�ӂւ̎U���͍s�����A�Ԃ̎���Z���ɔd���ĕc��肵����A�r�j�[���g���l�����݂̏�����������ʼn߂����܂����B �T�U�G��A���r���̂�Ȃ��Ȃ������R�@�F�@ ����́u�j���[�X�V�v�ł́u���Ǝҋ}���ŊC�Ɉٕρv�Ƃ̓��W���������B�����ƎҐ��͂P�W���l�ŁA���̂T�N�ԂłS���l�A18%�̌����Ƃ̂��ƁB60�N�O��1954�i���a29�j�N�ɂ�79���l�������Ƃ̂��ƂŎl���̈�Ɍ��������ƂɂȂ�B�@�@�@���̉e���͊C�ɂ��y��ł���A���Ƃ��E�j���̂�l�����������Ƃ̓E�j�������ĊC�����ʂɐH�ׂ����A���ꂪ�����E�r�����邱�ƂɂȂ����Ă���B����͊C����H�ו��Ƃ���T�U�G��A���r�̋Q��ɂȂ����āA����炪�̂�Ȃ��Ȃ��������ƂȂ��Ă���Ƃ̂��ƁB�@�@�@��������i��Ă��j�̌����Ƃ��Ă͋C�g���A�����r���Ȃǂ̉e���������Ă��邪�A���ƎҌ������E�j���B�������̈���ƒm�����B�@�@�@�Ăɐ���@��������班���ł��E�j���̂낤���Ǝv�����B �{���̍�Ɓ@�F�@ �Ԃ̎�d���i�X�C�[�g�s�[�A�L���Z���J�A�i�X�^�[�`�E���A�}���[�S�[���h�A�T���r�A�A�L���M���\�E�B�L���M���\�E�͂悭��������ǂނƓy�������Ă͂����Ȃ��Ƃ̂��ƂŁA����܂ʼn肪�o�Ă��Ȃ������킯������Ƃ킩��܂����j�@�@�@��c�p�r�j�[���g���l���쐬�����i�Y�̐���A�ݒu���̐��n�Ȃǁj

���@�F �@ �ʐ^�ł͂킩��܂��A�������A�Ⴊ�����Ȃ��ł̎B�e�ł��B�n�\���x���}�C�i�X�ɂȂ��Ă��������l�q�͂Ȃ��A���ꂵ�����Ƃł��B�@�@�@ �@�@�@���@�F �@ ���ɓy��킹�����u�����肹���Ƃ�������Ȃ��A���Ŕ����Ȃ����ɂ������肾�������A��̊ԂɊȒP�ɔ�������Ă��܂����B�����ɐ�u���A�Y�̊Ԃɓn�����q������ߒ����đ�Ƃ��܂����B �@�@�@�E�@�F �@ �j���W���͂ł�����Ɍ`���S�c�S�c�B�V���Ɏ��d���A10��������͐H�ׂ�̂�������߂����́B�܂�10���قǎc���Ă���̂ł��ƂQ����������Δ����ĉؚ��ȉԂ��炭�ł��傤�B�@�@�@�L���x�c�͊���Ă��܂����R���̂����̈�B����̓X�[�v���u�߂��̂ɂ��ĐH�ׂ܂����A�c��̂Q���͂ǂ�ȉԂ��炭�̂��y���݂ɂ��Ă݂悤�Ǝv���܂��B

����̒��̍̉ԁi����n�N�T�C�j �����ꂽ�g���l�� �������߂����j���W���A�L���x�c

���@�F �@ ����̎ʐ^�B��̎Ԉ֎q�������Ȃ���A�u�����ǂƂ�J���R���I�⏬�������Ƃ͂�����ӂ��������ˁH�v�u����[�A��������ӂɂ����Ă����ē����ǂ��������v�u�悤�A������ɑ���{�E�{�E�ɂ������i�������j�����ˁv�Ȃǂƌ�������Ƃł����B �@�@�@���E�E�@�F �@ �n�}�E�h�̍����̐V���ȉ�͂܂���C�ɔw��L���܂łɂ͎����Ă��܂��A�m���ɗ̗t���L���Ă��Ă��܂��B

�킪�Ƃ̃J���R���I��J���R���������������ꏊ ���㓇�ƕl�E�h�̌͂�� ���㓇�Ɨ[��

2��9���i���j�܂�@�@�@����Ԃ����������邱�Ƃ�����A���͒����炢�ł����܂Ŋ����͂Ȃ��B �@�F�@ �{���̍�Ɓ@�F�@ ���ݍ��݉������B

2��10���i�j�܂莞�X���J�@�@�@����Ԃ������茩���Ă��킭������V�C�̓��ł����B�@�@�@������f�ŁA�R��������5�q�قǗ��ꂽ�f�Ï��ɕ��A��Ă����B�����ł͌��\�ȉJ���~���Ă����̂ɁA�A��͐��Ɍ������R���z���ĊC�ӂ̂킪���ɒ����Ɠy�͊������܂܂łقƂ�Ǎ~���Ă��炸�B������5�q�̋����ł������Ԃ�ƈႤ���̂��Ɗ����܂��B �����̌������N�g�߁A�A���@�F�@ 8���i���j�̒���V���Ɂu�����̌������N�g�߁@�쓇���@���w��4�l�@�@���[�}�@���ƑΖʁv�Ƃ̋L��������A1�����{�Ƀo�`�J����K�₵���l�q�Ȃǂ�����Ă����B���c�́u�V���������N�g�߁v�͈��y���R����A�w�Z�~�i�����i�C�G�Y�X��̊w�Z�j�x�Ŋw��A1582�N�ɒ�����o����85�N�ɓ����̖@���O���S���E�X13���ɉy�������Ƃ̂��ƁB�@�@�@�����Ԃ�O�ɂȂ邪�u�N�A�g���E���K�b�c�B�@ �V�����N�g�߂Ɛ��E�鍑�v�i��K�݂ǂ�j�Ƃ����{��ǂ��Ƃ�����B16���I�㔼�̐퍑���㖖���A���N�����̐������������{�̏A���E�̏�`���A�����E�C���h�E�|���g�K���E�X�y�C�����o��3�N�������ă��[�}�ɒ����Ă���̂悤���A������8�N��ɓ��{�ɋA���Ă���̊e�l�̐������܂��L����Ă����B�����͎g�߂��o�����Ă����u�{�\���̕ρv������A�A����3�N�O�ɂ͏G�g���u���V�A�Ǖ��߁v���o���Ă����Ƃ�����������������B�܂��A�����Ɠ����o���ŃA�W�A��ڎw�����������̖ژ_�����������B����ȏ̒��ł̂��̌��4�l�̐������܂͊e�l�e�l�ŁA���ꂼ�ꋹ��ł������̂������B�@�@�@13�C4�ő傫�Ȃ��̂�w�����āi�w���킳��āj�u���E�v�Ɍ����Č̋����o�Ă��������N�����͖ړI�n�ʼn��������̂��A�����A�Ǖ��A�}���Ȃǂ��ꂼ��̓�����ނ炪���ʎ��A�����ł̎v���o�͂ǂ̂悤�ɉf���Ă����̂��A��K���łȂ��Ƃ��z���͍L����܂��B �{���̍�Ɓ@�F�@ ���ݍ��݉����̌��@��i�����j�B�J���W�߁B���ݍ��݉����p���y�͔�Â���

���E���@�F �@ �c6m�A��1m�A�[��60�p�قǂ̌��@��B�ق�Ƃ���1m�̐[���Ɍ@�肽��������2���Ԃ̍�ƂŘr�E�����̋ؓ��ƐS���E�x�����������Ă����̂ł���ŏI���B�ʂ̏ꏊ�Ń`�K���y�����Ă��炱���ɖ��߁A���y�M�ƃr�j�[���g���l���ł̔M�ŕc���̗\��ł��B�͂����Ă��܂��������H�@�@�@ �@�@�@�E�@�F �@ �L���x�c�A�u���b�R���[�A�J���t�����[�͓����̒��ǂ�B�W���K�C����1�����Ɍ@�������́B�T�g�C����12���Ɍ@�����̂�y�̒��ɖ��߂Ă��������́B�T�g�C���͖��߂Ă������܂ł��݂��݂������ƒm��܂����B

���ݍ��݉���1�@�@�@���@��O ���ݍ��݉���2�@�@�@���@��� �����O�̎��n

�S�@�F �@ �������������A���O���ŎB�葱���Ă���ꏊ������܂��B�V�C�A���ԁA�G�߂Ȃǂɂ���Ă����Ԃ�ƈ���Ă�����Ǝv���܂��B

�}���A���ƍ��㓇1�@�@�@�{�� �}���A���ƍ��㓇2�@�@�@��� �}���A���ƍ��㓇3�@�@�@1������

2��11���i���j�܂莞�X����@�@�@�@�@�@�����菬�J���~���Ă��āA�s����ȓV�C�ł��B����10���ȏ�{�i�I�ȉJ���Ȃ��y�����������Ă��ĈڐA�Ȃǂ͂ł��Ȃ��̂ŁA�����ƕ��u��Еt����B �ˑ��ǂ���̉ւ̃q���g�@�F�@ �{���́u�n�[�g�l�b�g�s�u�I�@�@�V���[�Y�ˑ��ǁ@�@�ւ̃q���g��T��v�ł́A���͂��f�߂���̂łȂ����Y���悤�Ȋւ������d�v�Ƃ̂��Ƃ�����Ă����B�@�@�@�ˑ��ǂ�������l�A�r��ɂ���l����ނɉ�������o�������肵�Ă����B�A���R�[���ˑ��ǂœ��މ@���J��Ԃ����̂�����f���A����22�N�Ԉ�H������ł��Ȃ����́u�����͍����ˑ��ǂł��B���ł���t�ł����炷���̂̂Ђǂ������ɖ߂�̂͂킩���Ă��܂��B������A�����Q��܂ň��܂Ȃ��ł��悤�Ɩ������߂����Ă��܂��v�Ƃ̌��t�ɂ͑ł��ꂽ�B�������Ƃ������A�����Ƃ������B�@�@�@�V�h�Łu���J�o���[�E�p���[�h�v�ɎQ���i��ÁH�j���Ă������́A�u�̊�]�͒N�ɂł�����v���ꂪ���̍s��œ`���������b�Z�[�W���ƌ���Ă����B�@�@�@�ʂȕ��i�����j�́u�����̂Ђǂ��o���͌l�I�Ȃ��̂����ǁA���̂Ђǂ���̉ߒ��𑼐l�ɘb�����Ƃŕ��ՓI�Ȃ��̂ɂȂ�B�����͉����ɂ̂߂荞��ł������^�C�v�ł��ꂪ�A���R�[���A�M�����u���Ȃǂ����������������B���͈ˑ��ǂ��甲���邽�߁A����`�����߂Ɍ�肠�����ԂƂ̊W�ɂ̂߂荞��ł���̂����B���Ԉˑ��ǁH�v�ƌ���Ă��āA�@�ׂȕ��Ȃ̂��Ɗ������B�A�h�o�C�U�[�̐��_�Ȉ�́u����Ȓ��Ԃ����đf���炵���ł��ˁB�����ɂ͂���Ȓ��Ԃ͂��Ȃ��̂ł����܂����v�ƌ���Ă����B�P�Ȃ郊�b�v�T�[�r�X���낤���H�o���̌��t�ɂ͐[���Ӗ��E�l�Ԃ̖{��������̂ł͂ƍl������ł��܂����B�i�e�l�̌��t�͂���o���Ȃ̂Ő��m�ł͂���܂��j�@�@�@ �{���̍�Ɓ@�F�@ �S�[���[�̎�d���i�|�b�g�j�B�����ƕ��u�̕Еt���B

���@�F �@ �\���}���͋ʃl�M���̒����A�G���o�N�E�N���[�o�[�̗Δ쐤�̒����A�����Ēʏ퐤�ɂ�3������ĂĂ��܂��B����͒ʏ퐤�̂��́B����͑����������Ă��܂����B�X�Y���m�J�^�r���͂Ȃ�Ƃ���������n�߂Ă���A�q�����c�����߂ɏt�̑O�Ɏ�𗎂Ƃ����Ƃ����헪�̂悤�ł��B�@�@�@���͔������Ƃ͂��܂��A�\���}���̎��͂͒n�㕔������܂����B�@�@ �@�@�@�E�@�F �@ 2��8���ɍڂ������傩�S�c�S�c�̃j���W���B10��������傫���Ȃ肷���Ă��ĐH�p�Ƃ��Ă͂�����߂Ă����̂ł����A�{���A������Ϗ�Ɏ����čs���O�ɐ��Ă݂�����Ȃ��X�������Ă��Ȃ��B������Ƃ������Ă݂�������قNJÂ��B���ǁA�T�g�C���A�W���K�C���ȂǂƂƂ��Ɏϕ��ɂ��ĐH�ׂ܂����B�@�@�@�~�z����̓z�E�����\�E�A�L���x�c�Ȃǂ݂̂łȂ��j���W�������������̂��ƒm��܂����B

���̒��̃\���}�� �m�l��̃E�� ���̃j���W����

�S�@�F �@ �����O�̎ʐ^�B�ǂ����������A�f��Ō����C�^���A�H�̓c�ɒ����v�킹�鍻�l�A�`���ȂƊ����܂����B

���̍���C��1 ���̍���C��2 �������̌�ԁA��h�A�v��Ȃ�

2��12���i�j����@�@�@�_���S���Ȃ����Ԃ������A�����ł����B���������͋��߂ł܂������g�����͂Ȃ��B�������������肪���̒�A���̌�͒g�������������\��ł����͂����āB 20�q��10�q��2�{����Ȃ����Ă���@�F�@ �m�l�Ƀ}���\���ɗU��ꂽ�̂ŁA������W���M���O���A1�T�ԂقǑO��10�q�A3���O��20�q�����Ă݂��B10�q�͉������Ă݂Ă��āA�債�Ēɂ݂Ȃǂ��o�Ȃ������̂�20�q�Ƀ`�������W���Ă݂��B�������A���m�̐��E�䂦���㔼�͈݂��O���O����n�߁A��͉E���̕G���җ�ɒɂB����ɂȂ�Ƃ���ǂ͍������ɂ݁A�̂ւ̃_���[�W��10�q��2�{�ł͂Ȃ��A3�{�E4�{���Ɗ�����ꂽ�B�@�@�@��N�́u�ܓ����}���\���v�ł͗��K�s�����������ė��G���ɂ݂��オ��Ȃ��Ȃ�A10�q�t�߂���S�[���܂ł̖�10�q�͕����Ői�̂������B���N�́H�@�@�@ �{���̍�Ɓ@�F�@ �u���̔��v�ɗΔ�d���A7���i�N���[�o�[�A�G���o�N�A�w�A���[�x�b�`�i�������j�A�\���S�[�A�̉ԁj

���E���@�F �@ ����Ēg�����Ƃ͂������̉J�œy���ʂ����ł���̂ŁA�����̂悤�ɂ����ɐQ���ׂ����肷��̂͂���Ȃ悤�ł��B�@�@�@�q�����������F����Ăɂ���������߂Ă��āA�i��߂���Ă���悤�ȋC���ł��B�@�@ �@�@�@�E�@�F �@ �������ɂȂɂ��G�T������̂ł��傤���B�@�@�@��������̂��킩��Ȃ�����ǁA�䂪�Ƃ̔��ɂ������̃W���E�r�^�L�ɉ����A���W���A�q���h���A�L�W�Ȃǂ�����Ă��Ă��܂��B�G�T�����Ȃ������Ȃ̂ʼn\���̂��肻���ȏꏊ�ɉ���Ă݂Ă���̂ł��傤���B

�ܓ���1�@�@�@�ʂ���݂�����ĊF�ŏ����̉��� �ܓ���2�@�@�@�ώ@�����H �������ƃJ���X

�S�@�F �@ 2��7���ɓ�Ɍ��������㓇�̎�O�̊C����ʂ��Ă������D�B���Ԃ�r��`�ō�Ƃ����I�����悤�ŁA�{���̎U�����A�k�A���Ă����̂ɋ��R�o��܂����B���������傫�ȑD�ł����A�r�g�ɂ��܂�ăs�b�`���O�E���\�����O�i�c�h��E���h��j���J��Ԃ��Ă��܂��B��́u�����[�A������ɂ��܂ɗh��āA���킢�����i���z���j���Ă����ˁ[�v�Ɗ��S�ł����B

�k�A��ݕ��D1 �k�A��ݕ��D2 �k�A��ݕ��D3

2��13���i���j����@�@�@�ߑO�͉_���S���Ȃ��B������߁B�ō��C��15.2���A�Œ�C��5.9���B�����͏������炢�ł������A���[�̒�₦���͑����Ă��܂��B �u�ܓ����}���\���v�{���@�F�@ �{���̒���V�����[�J���ʂɁu�ܓ����}���\���@�@�v�w�Łw�t���x�����ցv�Ƃ̋L��������A22���i���j�̖{�ԂɌ����ė��K����m�l�̂`����v�Ȃ̎ʐ^���f�ڂ���Ă����B���������j���O�����ۂƂȂ��Ă���A�T5���ق�10�q�𑖂��Ă���Ƃ̂��ƁB�@�@�@��������l�͂�͂���X�̎p�����Ⴄ�̂��Ȃƒm�����B�@�@�@���N����t���}���\�������{����邱�ƂɂȂ�A�����O�����N�̔{��662�l�i�����t���}���\����355�l�j���G���g���[���Ă���Ƃ̂��ƁB�悢�V�C�ŕ����Ȃ��A�����l�Ȃǂ��o�Ȃ����Ƃ��F��܂��B�@�@�@ �{���̍�Ɓ@�F�@ �c���u�L�̈ڐA�B�A�W�T�C�̈ڐA�B����̗Δ�Ƀx�^�|���B

�S�@�F �@ �����O�̎ʐ^�B�u���̔��v�̓쑤�ɂ���2�{�̖B2�C3�K���ẲƂ��炢�̍����ʼn��ɂ��傫���L�����Ă������݊����o���Ă���A�C�ɓ����Ă��܂��B�������t�ɂȂ��ėt�ŕ�����ƍ앨�ɂ͓��A�ƂȂ�̂ŁA�������������ׂ����Y�ނƂ���ł��B�@�@

�킪�Ƃ̑��1�@�@�@�G�m�L�B���ɃZ���_�� �킪�Ƃ̑��2�@�@�@�Z���_���B���ɃG�m�L �킪�Ƃ̑��3�@�@�@�Z���_���B�X�C�Z����O�i��

�S�@�F �@ �A�蓹�͏����o������Ȃ̂ŁA�Ԃ����������Ă���Ɠr���Ńt�[�b�Ƒ��������胈�C�V�����C�V���Ɗ|�������o�����肵�܂��B��͍�N���̏��n�߂̍��͂������Ȃт�����ő̂�������Ă��āA�������œo���Ă��銴���Łu���C�V���[�A���C�V���[�v�Ɛ����o���Ă��܂������A���͊y�`�����ˁ[�ƑבR�Ƃ��Ă��镗�ł��B

�P���Ɖ���@ ���㓇�ƒ���@���� �U���̋A�蓹

2��14���i�y�j�����@�@�@������_�Ȃ��A����߂ōō��C����21.1���B5���̗z�C���Ɗ����܂����B�@�@�@�ߌ�2���̒n�\���x��20���A�n�����x��12���B���ꂪ��10���ɂ̓}�C�i�X1���A6���ł�������A�����ɒn�\���x�͕ω����������A�n�����x�͈��肵�Ă��邩���킩��܂��B �u���j�̎c�������̂́v�@�F�@ �{���́u�������}�m�t���@�@�N���������̍Ő[���ցv�Ƃ����ԑg�ł́A���V�A�����ł��Ȃ��Ȃ�����Ȃ��N���������A����т��̐V�����̋{�a������ނ��Ă����B�@�@�@�@�t�����X��X�y�C���E�C�M���X�̂���ɂ����Ȃ��قǂ̍������ւ����{�a�̓��}�m�t�����̌��Ђ̏ے����������A�N����������1917�N�̃��V�A�v���ɂ���Đ��{�̉�c�ȂǂɎg�����ƂȂ�A�{�a���r��ʂĂĂ����B�������A1989�N�̃\�A����Ȍ�哝�̂���������ꏊ�ƂȂ�A�{�a���C������č��ł͊O���o�q���}����ӂ����Ȃǂ̏�ƂȂ��Ă���Ƃ̂��ƁB���̍��ȃZ�����j�[�̂悤�����f���o����Ă������A�Ȃ����}�m�t�����̎���������������̂��Ǝv�킹���邫��т₩���������B�@�@�@����ł̓��V�A�v���͉��������̂��A���̉ߒ��Ŏ���ł������l�X�̎v���͂ǂ��Ɏc���Ă���̂��낤���Ǝv�킳�ꂽ�B�@�@�@�u�����m�̎c�������̂́@ ����ꂽ�e�Ƃ䂪�n���@ ���ɂ͉����c���Ȃ������@���a�ЂƂc���Ȃ������v�i�u���j�̎c�������̂́v�@�J��r���Y�j�Ƃ����̂��Ⴂ�Ƃ��q�b�g��������ǁA�c�����̂�����т₩�Ȕӂ����ł͕�����Ȃ����낤�Ɗ������B�@�@�@ �{���̍�Ɓ@�F�@ �A�W�T�C�A�c���u�L�ւ̐����B���݊k���Y�Â���B

���@�F �@ �m�l���璸�������̂��A�̂��̏ꏊ�ɐA���܂����B���N�����N�ɂ̓c���u�L�̉Ԃ̉��F���Q�����݂��邩�A�܂���������䥂Ńc���u�L���H�ׂ��邩�B�@�@ �@�@�@���@�F �@ ������m�l���璸�������̂�1�N�߂����A�����Ă������́B�����A���܂������A�����肪�o�n�߂Ă��āA���Ɣ���������܂��肪�����O�������̂ɂƐ\����Ȃ��ł��B�@�@ �@�@�@�E�@�F �@ �U���̓r���A�ɂ݂̓x�����̏��Ȃ��̂������čs���Ă���ƒm�l���璸���B���̎����P��炵�����q���h�����炸���Ԃ�ƐH���r�炳��A�H�p�ɂ͂ł��Ȃ����̂������Ƃ̂��ƁB�@�@�@�䂪�Ƃ̔��ɂ��q���h���A���W���A�W���E�r�^�L�A�X�Y���A�L�W�Ȃǂ�����ė��āA�d��������̗Δ�̎��H�ׂ�̂Ńx�^�|�������܂����B���A�܂��L���x�c�Ȃǂ͔�Q�ɑ����Ă��܂���B�@�@

�ڐA�����c���u�L �ڐA�����A�W�T�C �q���h���ɐH�ׂ�ꂽ�L���x�c

�S�@�F �@ �v���Ԃ�̓�����B��̊C�����D�⋐��D���s�������A�y�j���Ȃ̂Œނ�l�����������ɂ��Ă̂ǂ��Ȍ��i�ł��B

�[���ƒނ�l�E�D ���v�O ���v��

2��15���i���j�܂��J�@�@�@����̈�����_�̂Ȃ��V�C�Ƃ����ĕς���č����͌����_�݂̂̈���B�ߌ�̑�������Â�����ŁA�������قƂ�ǂȂ����ߊC���x�^��B�U�������Ă���Ƃ܂�Ŏ��Ԃ��~�܂����悤�Ȋ����ł����B �u��̍~��X���v�͈ٖM�l�̉́H�@�F�@ �{���́u���������}�b�T���̑f��v�Ƃ����ԑg�ł́A�h���}�̃��f���ɂȂ����|�ߐ��F�ƍȃ��^�ɂ��āA���O�e���̂������l����������Ă����B�@�@�@���F�͈ꌩ������Ă�����Ɍ������S������Ȃ��l���ł������B��l�͍��A�]�s�������낷�u�ɖ����Ă���Ƃ̂��ƁB�@�@�@���^���S���Ȃ�����A���F�͓����ɋ��_���ڂ��K�v�Ȏ��ɗ]�s�ɗ��Ă����B�]�s���o�鎞�ɂ͎Ј������Ɂu��̍~��X���v�Ƃ����̂��̂��Č����邱�Ƃ����߂��ƕ����Ď�����������B�Ȃ�����ȈÂ��̂����߂��̂��낤�B�@�@�@����̕��́u���͈ٖ̉̂M�l���̂��̂��B���F�̌ǓƊ�������Ă���v�ƌ���Ă������A�����[���G�s�\�[�h���Ɗ������B�@�@�@�u��̍~��X���v�͎����̒��Ńx�X�g3�ɓ���f��u�����B�E�h�E�{�G�[���v�iLa Vie de boheme�@�A�L�E�J�E���X�}�L�j�̍Ō�̏�ʂł�������Ă����B�����Ă݂�A�p���ŏo������j�R�l�E���P�l�̓o��l�����ׂĂ����߂���̂��Ȃ��A���ꏊ���������Ȃ��u�ٖM�l�v�Ƃ��ĕ`����Ă����̂����Ɗ������B�u�l�݂ȈٖM�l�Ȃ炸��H�v�Ƃ̌��t�������B�@�@�@ �{���̍�Ɓ@�F�@ �u���̔��v�̂����̑����B���݊k���Y�Â���i�����j

���@�F �@ �~�̉Ԃ̃A���G�����낻��I���A�t�߂��ł��B�@�@ �@�@�@���E�E�@�F �@ �u�p�����̏����y�ѐ��|�Ɋւ���@���v�Ŗ�Ă��͌����֎~�Ȃ̂ł����A����͋�����Ă���͈͂́u�_�Ƃ̂��߂̌y���ł�ނȂ����́v�ł���ƐM�����s�ł��B�����|���Ȃ���אS�̒��ӂ����ł����B�@�@

�ߏ��̃A���G ����}�Ȃ�1�@�@�@�Ă��O ����}�Ȃ�2�@�@�@�Ă�����

���@�F �@ ���ł�����̖�����͂Ƃ����Ă��܂����B��́u����[�A���ł�Â�����A�����Ɓi�_�����Ɓj�����B�D���Ȃ�����́v�Ɠ��R�Ƃ������ł����B �@�@�@���E�E�@�F �@ �����3���O�Ɠ�������̍r�C�������̂ŁA������1���ł������l�ς�肩�Ɗ��S�[���ł��B

�{���̊C1�@�@�@���㓇�ƒ���@���� �{���̊C2�@�@�@����@ 3���O�̊C�@�@�@����@

2��16���i���j�܂�@�@�@������l�_�̌�������B���͏�������B �u�w�A�[�����āx�@�ނ������u���u�@���܉��v�@�F�@ �{���́u�N���[�Y�A�b�v����@���s�H�@�����H�@���������������u�[���v�ł́A���̂��������Љ��Ă����B�\���̂ق��ɁA�u�������́@�������Ȃ��˂Ɓ@�W���ʂ��v�A�u���[�������@����Ŏ����Ł@����ɍs���v�A�u�厖�Ȃ�@���܂��ȓ�x�Ɓ@�߂�Ȃ��v�A�u�{�P���ӂ�@���Ăł��Ȃ��@���ɒu���v�@�@����͋G��Ȃǔo�~�̖��𗣂ꎩ�R�ɐl���̋@����l����̂����̂Ƃ��āA��250�N�قǑO�ɕ��������n�߂����̂��Ƃ͍���m�����B�������_���ꗬ�ɂ���A�펞���́u�^�}�������@���߂�B�₹��@�M�͂�낤�v�Ȃǂ��r�܂ꂽ�Ƃ̂��ƁB�@�@�@����ɂ��Ă��u�A�[�����āv�A�u�{�P���ӂ�v�Ȃǂ̉̂͌���̍���Љ���ے����Ă���C�����邵�A���₱�̐���N�̐l�Ԃ̗��j�ł����ƌ���ꂽ���i��������Ȃ��Ƃ��v���܂��B�@�@�@�@�@�@ �{���̍�Ɓ@�F�@ �u�Ƃ̑O�̔��v�̂����̑����B�u���b�R���[�A�J���t�����[�̎�܂��i�Z���j

���E���@�F �@ �Ă�������}�̉��ɕ���������u���Ă����悤�ł��B�^�����Ŏ��͂̓y�Ȃǂƌ����������܂���ł������A�����グ�Ă݂�Ɖ��ɂ͂�������̃_���S���V�⃀�J�f�Ȃǂ����C�ɓ����Ă��܂����B�����������͂��Ƃ��v�����A���ꂾ���R���Ă��ċߊ��Ȃ��قǂ̔M���ł��̉��͂������x�͏オ��Ȃ��̂��낤���Ƃ��v���܂��B�@�@ �@�@�@�E�@�F �@ 1��8���ɎB�������́B����Ɣ�r����ƉԂ͉�����U���Ă���̂��킩��܂��B�W���ԁH�͊F�����������낤���H�@�@

�Ă���1�@�@�@�̏� �Ă���2�@�@�@�̉� �ꂩ���O�̃A���G�̉�

�S�@�F �@ �����ɎB�������́B��́u����Ȃ�i���j�����i����j�D����납���v�A������́u���[��A�悤�킩�����āA�N���[���̂��Ƃ��_���x�D�Έ��������Ƃ�����A���㓇���r���`�����炤�Ƃ������Ƃ���Ȃ��납�ˁv�Ƃ̂��Ƃ�ł����B

��������D1 ��������D2 ��������D3

2��17���i�j�܂�@�@�@�ߌ�ɂ͐���Ԃ����������A�k�����������Ɗ�������ł����B2�C3���Ԃ͂܂��������߂��Ă���C�z�ł��B �u�P�R�A�痢�𑖂�v�@�F�@ �uBS�@���q�����W�v�ɂāB2005�N���E������A�`�����E�C���E�ēB���炭���q�ƒ��Ⴂ���Ă��镃���A���@�������q�̑���ɒ����ɂ킽��\��̒������x���B�e����Ƃ�������B�u�ԑ��ԊO�n�v��u���a�c���`�@����ŖႢ�܂��v�ł͕��ƒ��Ⴂ�����䂦������Đ����Ă���j�̎p���n�}���Ă��������������A���̉f��ł͑��q�ƒ��Ⴂ���Ă�����ł���B�ē͗���ɗ������Z���t��W�J�œ��{�ƒ����o���̕��q�̊����Ƙa����`���Ă����B�@�@�@�c�ɂ̑��ŋq�l�����}���邽�ߐ��\������[�������Ȃ��قǂɂ����ƒ������Ȃ�A�˂ė�������ׂ��ʂ�����A��́u�����A�����A�ǂ����Ƃ���v�Ɗ̂��Ԃ��Ă����B������Ǝ����������̂œ��e�͂悭�킩��Ȃ������悾���A�u�b��A�悤�킩�����āA����l�ԂȎq�ǂ�̂��ߒ����ɍs�����������H�v�Ǝ��͂�������Ƃ炦�Ă���悤�������B�@�@�@�`�������̍�i�́u�g���R�[�������v�i1987�j�A�u�����̂������v�i1999�j�Ȃǂ̂��݂��݂������킢�Ɏ䂩��Ă��܂������A2000�N��ɂȂ��Ă���͑�ƂɂȂ肷�������������Ă��h�����Ă����B����̉f��̖͐̂��킢������Ɗ����܂����B�@�@�@�@�@ �{���̍�Ɓ@�F�@ �u�Ԕ��v�̑����B�u���~���v�̐��Ԑ����B���~�Ղ̒ʘH�����B

���@�F �@ �u���b�R���[�A����n�N�T�C�Ɏ����Ńc�}�~�̉Ԃ��ǂ�ǂ�炢�Ă��܂����B���ꂾ�������ɐ��������Ƙe����܂�ł����ĐH�ׂĂ��H�ׂĂ��܂��o�Ă��Ă����悤�ł��B������Ƌ�߂̂����t�̖��ł��B�@ �@�@�@���@�F �@ �m�l�����ɒނ�A�C�̏�ł����Čy�������ӂ��ėⓀ���Ă������̂������Ă��Ă���܂����B�𓀂��ċ��Ă�����t���ĐH�ׂ����A�Ȃ�Ƃ����Â��E�����������Ɩڂ��ۂ����܂����B�ނ肽�Ă������ɂ��������������Ȃ̂ɂ���Ȗ��ɂȂ�Ƃ́A�C�J�͊C���łǂ�ȃG�T��H�ׁA���̂������Ă���̂��낤���Ǝv���܂����B�@�@�@�}�c�C�J�̕ʖ����X�����C�J���Ƃ͍���m��܂����B�@ �@�@�@�E�@�F �@ �n�ʂ͂��ׂăR���N���[�g�𗬂��ăx�^��b�ɂ���̂ł��傤���B��Ɍ����𗧂ĂĂ����̂��߂��悤�ł��B

�̉ԁi�c�}�~�j �}�c�C�J�ƃ_�C�R�� �q�ɐV�z�A�i�s��

�S�@�F �@ �E�̎ʐ^�ł́A�r�g�̏�A�J�������U�H��ь����Ă��܂��B�����͂߂��炵�����������Ō������܂����B

�r�C1�@�@�@����@ �r�C2�@�@�@����@�ƍ��㓇 �r�C3�@�@�@�J����

2��18���i���j�܂�@�@�@������Ƃ����ĉ_�������k�������A�ō��C��9.4���A�Œ�C��8.3���ƂقƂ�Ǖς�炸��߂Ő��ڂ������ł����B4���O�͍ō�21.1���A�Œ�5.6�����������Ƃ��v���ƁA�앨�͓��X�̈Ⴂ�Ɍ˘f���A�ł����̕ω��ɑΉ������������H����Ă���̂�������Ȃ��Ǝv���܂��B �{���̍�Ɓ@�F�@ �j���W���A�S�{�E�̎�܂��B�Ƃ̗��̑����

2��19���i�j�܂�Ƃ��ǂ����J�@�@�@�܂��Ȃ̂������ɐ���Ԃ������A�J���|�c���|�c���ƌJ��Ԃ��~��A�������낢���ł����B��܂��ɂ͐�D�̓��ƌ����邩������܂���B �u�A��˂@�����Ă�͂��@�S�������@�Ă����v�u�a�����Ɂ@�~�������̂́@�ꂳ��v�@�F�@ ����u���S�l���@2015�v����������Ă����B�u�A��˂@�����Ă�͂��@�S�������@�Ă����́@����������v�A�u�a�����Ɂ@�~�������̂͂Ɓ@�₤���тɁ@�ꂳ��ƌ����@�{�݂̕��́v�@�O�҂͂����S���Ȃ��Ă���̂ɕv���Ƃɂ���Ǝv���A�A���Đ��b���˂ƈĂ���B��҂͖S���Ȃ����Ȃ�a�����v���[���g�ɖ]�ށB�S���Ȃ��������ւ̎v���́A���Ƃ�ɂ�Đ^�������ɐ^���V�ɂȂ��Ă����̂��ȂƊ�����B�@�@�u�V�t��@���͖����Ƃ��@�Ȃ̋��ā@�V�V���́@�ł���K���v�@������͂܂������Ă��鑊���ւ̎v���ŁA��l�͂Ȃ��Ȃ��B�����Ȃ����n���Ǝv���B�@�@�@�N�ɐ�����������̂œ��I��ɂ��O�ɒ������悤�ȉ̂����邩�Ǝv�����₳�ɂ��炸�B����V���Ȋ����̉̂��������̂��Ɗ��S�����B�@�@�@�@�@ �{���̍�Ɓ@�F�@ �R�}�c�i�A�T���g�E�A����@�J�u�A�˖�J�u�A�z�E�����\�E�̎�d���B����d�����j���W���A�S�{�E�ɓ����}���`�ƃx�^�|���B

���@�F �@ �����̒��l�M�A�Αq��{�l�M�����O�ʂ�1�{�����Ȃ̂ɑ��A����l�M��10���{�ɕ������Ă��ĐH�ׂ���������܂��B�E���̃c�}�~�͂��ꂩ��ǂ�ǂ�L�тĂ����悤�ł��B�u���b�R���[�A�J���t�����[�͂��낻��I���ł��B �@�@�@���E�E�@�F �@ �z�E�����\�E�̓_�C�R�����̊ԂɁA�J�u�̓L���x�c���̉��ɔd���܂����B�����͍k�����A�엿����炸�ō͔|���Ă��锨�ŁA�d�����������y������Ĕd���̂ŊȒP�ȍ�Ƃł��B�͂����Đ����̋�□�͂ǂ��Ȃ邩�B�@

����̎��n �z�E�����\�E�̎��d������ ����@�J�u�A�˖�J�u�̎��d������

�S�@�F �@ ���D�͂�����艈�߂��ő��Ƃ��Ă���C�����܂��B�C�������r��C���̂������B�@�@�@����ɂ��Ă����ꂭ�炢�r��Ă���D�̏�ł͏㉺���E�ɗh��Ȃ���̓�V�Ȓނ肾�낤�Ǝv���܂��B���ӁI

���D�̌Q�� �I�m�g�b�� ����@

2��20���i���j�����@�@�@�������Ȃ��������Ȃ��A�����Ȃ��B�t�͂���������Ȃ̂ɁA����݂̂̓������𖡂�����C���ł����B �@�F�@ �@�@�@�@�@ �{���̍�Ɓ@�F�@ �u�Ƃ̑O�̔��v�u���~�Ձv�̒ʘH�����B�e���̎��n�B�B

���@�F �@ �c�}�~�����n������X�ł��B�y��䥂łă}���l�[�Y�����������݂̂ŐH�ׂ�B���ꍞ��ł��܂��悤�ȓ��������ʂ����ꖡ�́A�q���ɉh�̂��߂̐헪�Ȃ̂ł��傤���B �@�@�@���E�E�@�F �@ ���E�����Ƃ��ɐV������������������قǂ̑傫���ł��B���͒m�l�̂������߃��V�s�ŁA1�C2��䥂ł��̂�3���ԂقǗ␅�ŃA�N�������A�����ƂƂ��ɂ݂��`�ɁA�܂��A���̂���g�ƈꏏ�ɊÐh�ςɂ��ĐH�ׂ܂����B�����閡�ł��B�@

�c�}�~�� ���Ə����� ���̍���

�S�@�F �@ ���₩�Ȓg������C�̒��A�Y��Ȍ��i�ł����B

���㓇1 ���㓇2 ���㓇3

2��21���i�y�j�܂�̂��J�@�@�@�ߌォ��{�~��ƂȂ肸���ƍ~�葱���B���͓�����̔����Ȃ̂ŊC�͔g���܂������Ȃ��A�~�J�̎����̕���ł����B�@�@�@�����̌ߌ�܂ʼnJ���c��\��ŁA�u�ܓ����}���\���v�͂ǂ��Ȃ�̂��ƐS�z�ł��B�@�@�@ �@�F�@ �@�@�@�@�@ �{���̍�Ɓ@�F�@ �J���W��

�S�@�F �@ ����̎ʐ^�B�����J�������牓���͖k�C���⎭��������A�_�ސ�Ⓦ����������đ�������X�ɂ���ȕ�������Ă��炦�Ȃ��̂��c�O�ł��B

��1/font> ��2 ��3

���E���@�F �@ ����̎ʐ^�B��ɍ���A�k�ɕP����������̂ŊC�ɕω�������܂��B���̎ʐ^�͖����̃}���\���R�[�X�̈ꕔ�B �E�@�F �@ ��́u�������܂Ȑl�Ԃ̑����Ƃ��ˁB�J��S�z��ˁB�J��~�����牞���ł���Ŏc�O���ˁ[�v�Ƃ̃R�����g�ł����B

�P��1 �P��2 �킪���̊C�ӂ��}���\���R�[�X��

2��22���i���j�܂�Ƃ��ǂ����J�@�@�@�u�ܓ����}���\���v�͉��Ƃ��J�͂�݁A���͂Ȃ��Ȃ����{�����B�ق�Ƃ��͉����̒��A�i�F���y����ł����������������̂����A�y���~��łȂ��͕̂s�K���̍K�����Ǝv���܂��B���N�����́B�@�@�@ 60�ɂď��̃t���}���\������@�F�@ ���Ƃ������ł����A�Ƃ��������ł��B��N�͏��̃n�[�t�}���\�������10�q�t�߂ő��������ɂ݂��オ��Ȃ��Ȃ肻�ꂩ��S�[���܂ŕ����ǂ����ł����B�i��N��2����40���B���N�̃n�[�t�n�_�ʉ߂�1����58���j�@�@�@���N�̃t����30�q�O�ォ��ӂ���͂��A���ɂ݂͂��߁A����ɂȂ�Ƒ����オ��Ȃ��Ȃ肵���Ε�����ʂ��B�Ƃ͂����A���R�n����S�[���܂ł͑��邱�Ƃ��ł����̂ł܂��܂��ł��B�^�C����4����42���B�܂��`�������W����@������4���ԓ��ōs�������Ƃ���ł����͂����āH�@�@�@��͒m�l�ƂƂ��ɂ킪���̃R�[�X�t�߂ʼn������Ă���A�u����ꂪ���A���N�͑��������A�����������v�Ɛ̂̉^����̃m���ł����B�@�@�@�@�@ �{���̍�Ɓ@�F�@ �u���b�R���[�A�J���t�����[�A�L���M���\�E�A�}���[�S�[���h�̔��グ

���@�F �@ �Q���҂͍�N�̔{�߂�600�l�ȏ�Ƃ̂��ƂŁA�ɂ��₩�ł��ꂵ���B�������ɒm�l������u�����}���\���v��3��6��l�Ƃ̂��ƂŔ�ׂ�ׂ�������܂��B �@�@�@���E�E�@�F �@ �ܓ��썂�Z���狛�ÃP��܂ł͓��w�����Ă̂T������A���Z�̃}���\�����ő����Ĉȗ��ł�����45�N�Ԃ�ɂȂ�܂��B15�̎����Əd�˂Ȃ��瑖��ȂǂƂ��������Ȃ��Ƃ͂ł��܂��A����Ȃ�̊��S�͂���܂����B

�ܓ����}���\���R�[�X1 �@�X�^�[�g�E�S�[���n�_�i�����g�ӂ邳�Ɗفj �ܓ����}���\���R�[�X2�@�@�@�R�����Ԃ݂̂̕�Z�i�ܓ��썂�Z�j �ܓ����}���\���R�[�X3�@�@�@���Ã�������ƕP��

�S�@�F �@ ���2�����܂�5���͉����̎��̎ʐ^�B�V�C���悯�����Ȍi�F�����Ă����������̂ɂƎc�O�ł��B

�ܓ����}���\���R�[�X4�@�@�@�킪���t�� �ܓ����}���\���R�[�X5�@�@�@���㓇 �ܓ����}���\���R�[�X6�@�@�@����C�݂ƕP��

2��26���i�j�܂�̂��J�i����j�@�@�₽���J�ł��B�@�@�@ �m�l�̍H�[�Ɠ��ދn���j���������ف@�F�@ ����Ɍ������r���A��N�A��Ƃł̃{�����e�B�A�ł���������̍H�[�ɗ������B���茧�k���̎R���ɂĐÂ��ɂ��d��������Ă��銴���ŁA�r�ɐE������̂͂��炵���������܂����Ǝv�����B�@�@�@���j���������ق͎q�ǂ�����Ɏg���Ă����_�Ɨp��Ȃǂ��W������Ă��āA�����������������B�@�@�@�@�@ �{���̍�Ɓ@�F�@

���E���@�F �@ �l�ŃR�c�R�c�Ɗm���Ȃ��d��������Ă���悤�ł��ꂵ�B1�N�Ԃ�ɍĉ�ł����̂����ꂵ�B �@�@�@�E�@�F �@ ���̗͂Ŕ���I�ʂ��铹��B�q�ǂ�����̉䂪�Ƃɂ�����A�����͎���������A�̂��d�����[�^�[�����Ċy�ɂȂ����B�@�@�@���̊Ԃɂ��p�����������̂��낤���A���͑q�ɂɂ��ǂ��ɂ�����܂���B

�m�l�̍H�[�ɂ�1�@�@�@���� �m�l�̍H�[�ɂ�2�@�@�@�H�[����̒��] ���ދn���j����������1�@�@�@����

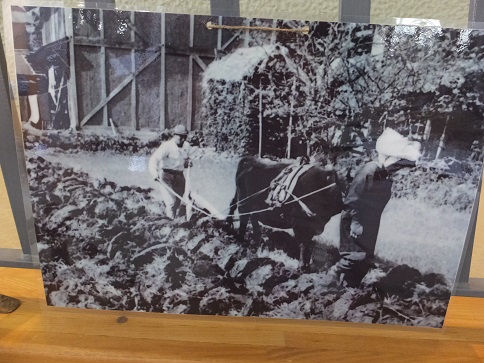

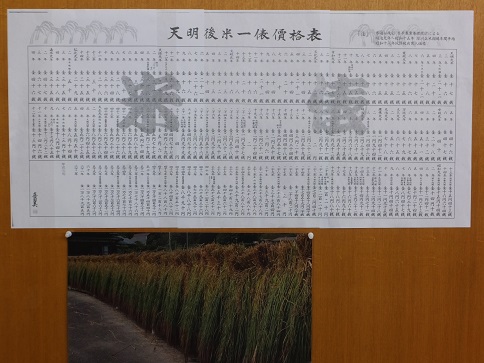

���@�F �@ ���w�̏��߂���܂ł͋��k�ł����B���ɑ����ċ��k�������������A�ŏ��͋��ɂȂ߂��Č������Ƃ��Ă���Ȃ����߁A�^�������ɐ��𗧂Ă邱�Ƃ��ł�����J�����v���o������܂��B�@�@�@�������k���Ȃ���邱�Ƃ͂Ȃ�����ȋ��k��������邱�Ƃ��Ȃ��̂��낤�Ǝv���ƁA���̕s�t���ɂ��ߑ����o�܂��B �@�@�@���@�F �@ �V���ȂǂƂ��Ă��Ȃ��̂ŕ����t���p�̎��͂Ȃ��A���т╗�C�����p�̉�R�₷�ɂ͂܂��܂��}�b�`�ŏ����Ȗؒ[�i�ؕЁj�ɉ�_���Ă��瑾�߂̐d��R�₵�Ă����B�������A�܂��J�̓��͖ؒ[�������Ă��ĂȂ��Ȃ����_���Ă���Ȃ��B���w������A���т𐆂����蕗�C�����Ă��Ȃ��Ɣ��d������A���Ă����e�ɓ{����̂ŁA�ׂ��������l�ꔪ�ꂵ�ē_�����v���o������܂��B �@�@�@�E�@�F �@ �V�����i1781�j�N��17�K�A�������i1868�j�N��2�~39�K�͕ʊi�Ƃ��āA���a�������Ă����i1926�j�N��15�~�A�s�펞��20�i1945�j�N��120�~�A�������܂ꂽ29�i1954�j�N��3,704�~�A�Ζ��V���b�N��48�i1973�j�N��10,218�~�A�������a���畽���ɑ���̂��߂�61�i1986�j�N��18,905�~�Ə㏸���Ă���B�@�@�@�Ă̒l�i�����̎��X�̕���������o�ϔ��W���������̂܂ܔ��f���Ă���Ƃ͂����Ȃ��ɂ��Ă��A���̂������㏸�����Ǝv���܂��B

���ދn���j����������2�@�@�@���k�̂悤�� ���ދn���j����������3�@�@�@���Ɠ� ���ދn���j����������4�@�@�@�V����@�Ĉ�U���i�\

���g�b�v�ɖ߂�